/image%2F0994617%2F20230717%2Fob_84cd23_the-raven-le-corbeau-1943-scaled-1450x.jpg)

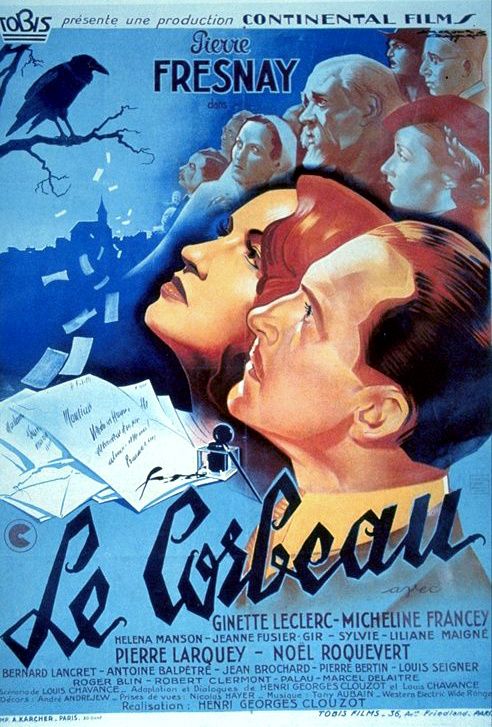

Le corbeau n'est (officiellement) que le deuxième long métrage de Clouzot, et pourtant quelle maîtrise! Tout est déjà en place, la mise en scène sûre et définitive, la méchanceté des dialogues (Co-signés avec le scénariste Louis Chavance, mais la patte de Clouzot est inimitable), la description d'un univers provincial cruel et rongé par l'amoralité, et un sens de la construction qui assujettit l'acteur, dans un cinéma Français dominé par la manie des monstres sacrés... ne nous y trompons pas, les acteurs sont tous excellents (y compris la fade Micheline Francey, utilisée précisément pour sa transparence) dans ce film. Le corbeau a aussi (surtout, dirons certains) nourri la polémique: venons-y tout de suite.

Le corbeau est donc une production Continental, comme 29 autres films de la période 1941-1944. parmi ceux-ci, des classiques (Au bonheur des dames, d'André Cayatte, La main du diable de Maurice Tourneur, ou encore L'assassinat du père Noël, de Christian-Jacque), et on y dénombre trois films auxquels Clouzot a contribué, d'abord comme scénariste: Le dernier des six (1941), de Georges Lacombe, premier film avec Fresnay en commissaire Wensceslas Vorobéïetchik. Puis, fort de son succès et de son autorité il s'est vu confier deux réalisations; le premier de ces deux films, L'assassin habite au 21 (1942), d'après un autre roman de Stanislas-André Steeman avec Fresnay à nouveau en Wensceslas Vorobéïetchik, puis, bien sûr, Le corbeau. Outre Clouzot, les trois fims ont un autre point commun, en la personne de Pierre Fresnay. Pierre Fresnay, homme de droite, dont la vieillesse a coïncidé avec un flirt ambigu et assez poussé avec l'extrême droite de Jean-Marie Le pen, pour la maison de disques duquel Fresnay a enregistré un certain nombre de textes sur disques, notamment les "poèmes de Fresnes" de Robert Brasillach. Pas anodin quand on considère l'histoire compliquée de ce film

Et justement, les 30 films Continental sont aujourd'hui célèbres pour avoir été au coeur de la tourmente purgatoire à la libération, lorsque des cinéastes, acteurs, scénaristes et techniciens ont été accusés de collaboration pour avoir travaillé à la Continental, firme dirigée par un Allemand placé là par Goebbels lui-même, Alfred Greven, dont l'ambition affichée était de créer une structure de création et de diffusion Franco-Française, avec des films de distraction, principalement comédies et policiers, dans lesquels les artistes Français trouveraient à s'exprimer, sans avoir trop de choses à dire.

Pourtant, l'intention de Goebbels était différente: il souhaitait asseoir la domination de l'Allemagne sur le public Français, en créant une société incontournable. On notera qu'il n'est en aucun cas question ici de propagande, et dans l'ensemble les films en étaient dépourvus. Mais il ne faut malgré tout pas oublier qu'Alfred Greven était un nazi encarté.

L'autre exemple de problème posé par la Continental, et le plus célèbre, c'est donc ce film: histoire policière basée sur une affaire de lettres anonymes, il a été accusé à la libération de montrer un visage honteux de la France, supposément voulu par les Allemands pour salir notre beau pays. Clouzot a été frappé d'indignité Nationale, emprisonné, et empêché ensuite de faire son métier jusqu'à 1947.

On le sait aujourd'hui, cette condamnation n'avait aucun sens, d'une part parce que Le Corbeau n'a aucune espèce de rapport avec la propagande Allemande, d'autre part parce que le film s'est avéré gênant pour l'occupant, révélant un pan de quotidien dont on ne parlait pas, en ces temps ou dénoncer son voisin était encouragé par les nazis. Pour en finir avec cette histoire, quant à l'accusation de salir notre beau pays en montrant les Français comme d'incorrigibles salopards avides d'espionner, salir, exclure et calomnier leurs voisins, il faut bien reconnaître que les Français étaient, et sont encore comme ça. Oh! pas tous, bien sûr... Mais il y en a.

Un corbeau, c'est un dénonciateur anonyme tout autant qu'un anonymographe (Le terme est celui utilisé dans le film par le spécialiste), c'est donc assez ambigu: d'une part, le personnage dénonce maladivement, que ce soit vrai ou faux, et d'autre part il ou elle se pose en moraliste dans la mesure où tout ragot peut avoir un fond de vérité. De même qu'aux Etats-Unis, les historiens Morris et Goscinny ont bien montré qu'un chasseur de primes profitait d'un système légal, mais était méprisé par la population, tout en amenant à la justice des gens qui avaient effectivement commis des crimes, l'histoire du film montre bien que la population victime d'un anonymographe en profite pour se purger, en pestant contre le "corbeau", mais en suivant ses jugements. Le film raconte donc comment un corbeau sème la panique et la zizanie dans une petite sous-préfecture en s'acharnant en particulier sur le taciturne docteur Rémy Germain (Fresnay) accusé de pratiquer des avortements à la chaine. Les lettres se multiplient, provoquant d'une part le suicide d'un homme atteint d'un cancer du foie, et qui ne se savait pas condamné avant de recevoir une lettre, d'autre part la colère de la population qui se cherche un bouc émissaire, le trouvant à un moment en la personne d'une infirmière aigrie et vieille fille, mais la population (relayée par ses édiles) finit par se retourner contre la principale victime des lettres anonymes, le docteur Germain.

Un corbeau, c'est un dénonciateur anonyme tout autant qu'un anonymographe (Le terme est celui utilisé dans le film par le spécialiste), c'est donc assez ambigu: d'une part, le personnage dénonce maladivement, que ce soit vrai ou faux, et d'autre part il ou elle se pose en moraliste dans la mesure où tout ragot peut avoir un fond de vérité. De même qu'aux Etats-Unis, les historiens Morris et Goscinny ont bien montré qu'un chasseur de primes profitait d'un système légal, mais était méprisé par la population, tout en amenant à la justice des gens qui avaient effectivement commis des crimes, l'histoire du film montre bien que la population victime d'un anonymographe en profite pour se purger, en pestant contre le "corbeau", mais en suivant ses jugements. Le film raconte donc comment un corbeau sème la panique et la zizanie dans une petite sous-préfecture en s'acharnant en particulier sur le taciturne docteur Rémy Germain (Fresnay) accusé de pratiquer des avortements à la chaine. Les lettres se multiplient, provoquant d'une part le suicide d'un homme atteint d'un cancer du foie, et qui ne se savait pas condamné avant de recevoir une lettre, d'autre part la colère de la population qui se cherche un bouc émissaire, le trouvant à un moment en la personne d'une infirmière aigrie et vieille fille, mais la population (relayée par ses édiles) finit par se retourner contre la principale victime des lettres anonymes, le docteur Germain.

Pour commencer à faire le tour d'horizon du film, il convient sans doute de présenter ses personnages, l'un des forte de Clouzot étant dans le fait de construire des personnalités valides, rendant l'intrigue solide. On en dénombre au moins douze particulièrement définis, un grand nombre desquels ayant des secrets souvent inavouables:

Le docteur Germain (Pierre Fresnay): excellent médecin, le docteur Germain cache un secret lourd, et une identité inattendue, qui fait l'objet d'un petit suspense interne. L'homme a, effectivement, pratiqué des avortements, mais tous en des circonstances durant lesquelles la vie de la mère était en danger. Il est aussi accusé de fricoter avec Laura Vorzet, mais a une relation durant le film avec Denise.

Le docteur Vorzet (Pierre Larquey): spécialiste psychiatrique, le tranquille et sympathique docteur Vorzet est un patriarche, un connaisseur de la morale humaine, qui apporte un grand nombre d'informations utiles dans le film, ayant été nommé expert en anonymographie sur plusieurs affaires.

Laura Vorzet (Micheline Francey): mal mariée, Laura Vorzet cache sa frustration derrière son métier d'assistante sociale. Elle est amoureuse du docteur Germain, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes dans cette petite ville.

Marie Corbin (Helena Manson): la soeur de Laura. Ancienne petite amie du docteur Vorzet qui lui a préféré sa jeune seur, elle est une infirmière vêtue de noir, cassante et sèche. Le suspect principal durant le film, elle est brièvement incarcérée.

Denise Saillens (Ginette Leclerc): boiteuse, la sensuelle soeur du directeur de l'école est amoureuse de Rémy, et poursuit durant le film le médecin de ses assiduités. Elle a une vision intéressante, et est l'une des rares personnes, avec Vorzet, dont Germain écoute les avis et conseils.

Rolande Saillens (Liliane Maigné): La jeune soeur de Denise est une adolescente, qui travaille à la Poste, pique dans la caisse, écoute aux portes et louche clairement sur Germain. Il est fascinant d'imaginer quelle adulte en résultera!

Saillens (Noël Roquevert): le très droit Saillens a perdu un bras dans l'accident qui a rendu sa soeur boiteuse. Il a l'air sans histoire comme ça, mais on ne sait jamais.

Le docteur Delorme (Antoine Balpêtré): las et uniquement motivé dans son métier par les maladies rigolotes ("vous allez voir, c'est crevant!"), le très immoral directeur de l'hôpital juge vite, et s'embarrasse peu d'indulgence. Il a, lui aussi, des petites saletés sur la conscience.

Le docteur Bertrand (Louis Seigner): coincé, obsédé par la culpabilité potentielle du docteur Germain, qu'il hait. de toutes ses forces...

Bonnevie, l'économe de l'hôpital (Jean Brochard): Témoin de toutes ces turpitudes, une autre cible de l'auteur des lettres anonymes.

Le sous-préfet (Pierre Bertin): inévitable représentant de l'ordre, la cible de Clouzot pour dénoncer la médiocrité. Il apprend son déplacement par voie de presse.

La mère de François (Sylvie): La mère éplorée du malade qui se suicide, elle avoue à Germain être sur la piste du corbeau, responsable de la mort de son fils.

Tous ces gens sont présentés sans fioritures, en situation, et tous bénéficient de la verve dialoguiste de Clouzot.

Après un film policier impeccablement mis en scène, à la virtuosité ludique, dans lequel le moralisme a peu à voir avec la résolution enjouée d'une énigme classique, Clouzot s'attaquait à toute autre chose avec cette deuxième oeuvre, et on peut finalement comprendre à quel point le film pouvait être gênant, à l'heure de la réconciliation nationale, alors qu'il fallait prouver que sous l'enveloppe du Français occupé battait immanquablement le coeur de la Résistance, de voir ces gens occupés à se chercher des poux dans la tête, et prêts à se débarrasser de la personne qu'on accable, c'était trop. Mais justement, derrière le portrait de ces Français moyens qui parlent derrière le dos du Docteur Germain, qui disent à qui veut l'entendre que, n'est-ce-pas, "il n'y a pas de fumée sans feu", qui cherchent à se débarrasser d'un collaborateur encombrant à la grâce d'une lettre anonyme (Delorme), qui sauvent leur tête grâce à un autre lettre anonyme (Bonnevie), qui choisissent leur victime expiatoire en la personne de la vieille fille, et s'avèrent prêts à la lyncher (la scène est splendide, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'Helena Manson y est extraordinaire. Le plan de la silhouette noire, fuyant la persécution, dans une ville déserte, alors que la bande-son est saturée de cris et de bruits de foule, reste en mémoire longtemps après la vision), bref derrière tout ça, il est tentant de voir un portrait du Français sous l'occupation. Insidieusement, mais à coup sûr. Chez Clouzot, une fois la guerre finie, la peinture de la France profonde continuera, avec les grands films que l'on sait.

Une scène célèbre du film voit le docteur Vorzet, souvent utilisé pour faire passer de nombreux messages dans le film, utiliser sa sagesse pour expliquer à Germain le fond du problème: personne n'est ni bon, ni mauvais, ni blanc ni noir, et tout le monde est un peu des deux; il utilise à cette fin une lampe qu'il fait se balancer, la lumière changeant alors, éclairant tour à tour différents objets avant de les laisser dans l'obscurité. Clouzot reviendra souvent à cette idée, et terminera du reste sa carrière en étant fasciné par l'art cinétique, expérimentant sur la lumière avec ses eux derniers projets, l'inachevé L'enfer (1964), puis La prisonnière, en 1968. Si pour cette scène du Corbeau on peut voir la grande adéquation entre les acteurs, le texte, l'intrigue, la mise en scène, la montage et la photographie (Bref, tous les ingrédients d'un film), il ne faut peut-être y voir qu'une fausse piste, surtout lorsque Vorzet, joué avec génie par Larquey, lache une dernière pirouette en démontrant à Germain combien la vérité, ou plutôt la lumière est insaisissable: Germain se brule en essayant d'arrêter le balancement de la lampe. Un thème qui reviendra, le renvoi dos à dos des criminels et des policiers, mais aussi la relativité du crime étant, chez Clouzot comme chez Lang ou Hitchcock, des obsessions. Mais chez lui, c'est un cas le plus souvent désespéré: le film s'ouvre, cyniquement, sur une petite visite de la ville de St-Robin, visite qui commence... par le cimetière, dont la caméra s'échappe en passant par le portail: celui-ci grince abominablement: le point de vue est bien celui de la faucheuse, et le ton on ne peut plus sardonique. La fin, après effectivement le passage de la mort par la ville, voit une silhouette de dame, vêtue et voilée de noir, s'éloigner sous l'oeil impuissant du Dr Germain, l'homme qui a sans doute le plus appris, mais aussi, sans doute, beaucoup gagné dans ce beau, cet extraordinaire, cet indispensable film.

/image%2F0994617%2F20230717%2Fob_7a27f8_le-corbeau-clouzot-3.jpg)

/image%2F0994617%2F20230717%2Fob_5789b6_ob-336dcb-le-corbeau-clouzot-5.jpg)

/image%2F0994617%2F20230717%2Fob_b11144_s-910-df57b1.jpg)

/image%2F0994617%2F20230717%2Fob_d59a64_51srzybrvol-ac-uf894-1000-ql80.jpg)

Antoine est l'un des meilleurs rôles de Louis Jouvet; ce vieil inspecteur qui a tout vécu, revient des colonies flanqué d'un fils qu'il adore, et est un pragmatique à l'ancienne; il manie la langue avec un esprit permanent, a une intelligence vive, mais n'est en aucun cas un surhomme de la police. Il est habillé avec les moyens du bord, et son allure dégingandée contraste dans une courte scène avec la classe d'un bandit qui vient d'être arrêté (Raymond Bussières), tiré à quatre épingles, et dont une réflexion est sans ambiguïté: il n'aurait pas aimé être flic parce qu'il n'aurait pas aimé être pauvre... Autour de lui, le reste de la police est très réaliste, et on assiste au quotidien de ces hommes, à leur lot, ce qui revient de temps à autre à un sacerdoce, comme lors de cette veillée de Noël au cours de laquelle les affaires doivent continuer. De fait le film justifie pleinement son titre, le quai des orfèvres étant débarrassé de toute tentation glamour; bref, on n'est plus du tout en face de l'inspecteur Venceslas Vorobéïetchik, l'as de L'assassin habite au 21, joué par Pierre Fresnay...

Antoine est l'un des meilleurs rôles de Louis Jouvet; ce vieil inspecteur qui a tout vécu, revient des colonies flanqué d'un fils qu'il adore, et est un pragmatique à l'ancienne; il manie la langue avec un esprit permanent, a une intelligence vive, mais n'est en aucun cas un surhomme de la police. Il est habillé avec les moyens du bord, et son allure dégingandée contraste dans une courte scène avec la classe d'un bandit qui vient d'être arrêté (Raymond Bussières), tiré à quatre épingles, et dont une réflexion est sans ambiguïté: il n'aurait pas aimé être flic parce qu'il n'aurait pas aimé être pauvre... Autour de lui, le reste de la police est très réaliste, et on assiste au quotidien de ces hommes, à leur lot, ce qui revient de temps à autre à un sacerdoce, comme lors de cette veillée de Noël au cours de laquelle les affaires doivent continuer. De fait le film justifie pleinement son titre, le quai des orfèvres étant débarrassé de toute tentation glamour; bref, on n'est plus du tout en face de l'inspecteur Venceslas Vorobéïetchik, l'as de L'assassin habite au 21, joué par Pierre Fresnay...