/image%2F0994617%2F20230929%2Fob_5df958_k7vyrfevvccoemzyfe5xpz8mpvldcl-large.jpg)

Tourné en 1946, monté et déposé en 1947, et sorti en fin 1948... ce film tend à prouver que hawks aimait à prendre son temps... Mais il ne s'agit pas ici seulement de commenter la production compliquée d'un western hors-normes qui entendait changer un peu la face du genre, mais aussi de prendre en compte la façon dont, dans tant de films et en particulier ses westerns, (celui-ci étant le premier qu'il achèvera seul), les personnages sont lents, méthodiques, appliqués... Ce qui leur donne une efficacité imparable.

Tom Dunson (John Wayne) désire monter un ranch au Texas, mais en partant en compagnie de son assistant Nadine (Walter Brennan) pour accomplir son rêve, il apprend la mort de sa fiancée dans un raid indien... Sur les lieux de l'attaque, il recueille un rescapé, un adolescent choqué, chatouilleux... et armé. Les trois se mettent en route pour créer le ranch Red River D. Les années passent, l'adolescent, Matt, est devenu un homme (Montgomery Clift), et Dunson en est fier. Mais les temps sont durs, et une solution pour se tirer des ennuis est de se rendre dans le Missouri pour y vendre du bétail... Le voyage s'avérera difficile, car non seulement les éléments extérieurs (bandits, attaques d'indiens, une caravane rencontrée en chemin) compliqueront les choses, mais la relation entre Matt et Dunson s'enveimera jusqu'à la rupture...

voilà un film exceptionnel, qui commence à l'écart du monde et semble ne jamais vouloir se reconnecter à la moindre communauté établie. Dunson, son copain et son fils adoptif semblent avoir vécu leur vie entière dehors, au soleil, et on ne les verra jamais dans une ville, attablés dans un saloon, ou dans quelque endroit "civilisé que ce soit... Ni ville, ni ville fantôme, ce qui s'y apparente le plus serait sans doute la caravane et ses chariots. Il s'en dégage une impression de liberté totale qui traduit bien l'idéal romantique d'une vie à la dure, d'une quête perpétuelle du bout de la prarie, là où l'herbe se fait remplacer par les constructions. Un monde qui tend vers la civilisation, donc, mais sans jamais l'atteindre car une fois atteint ce rivage, l'histoire ne sera plus la même. Le film en devient donc l'égal de ces grands films fondateurs du genre que sont The covered wagon (James Cruze), Three bad men (John Ford), The big trail (Raoul Walsh), ou d'autres classiques qui offrent une réflexion romantique et amère sur la perte de l'innocence et de la liberté de l'ouest, notamment The searchers, de John Ford...

En cherchant à construire cette épure du western, il peut nous sembler normal voire évident que Hawks ait choisi de confier à John Wayne, encore jeune (il se vieillira pour une bonne part du flm afin de coïncider avec l'âge de son personnage), le rôle principal de son film. Aujourd'hui, derrière son conservatisme alarmant, le bonhomme est encore qu'on le veuille ou non un symbole de cette image du cow-boy, épris de la liberté, qui s'épanouit plus en cherchant la fortune qu'il ne le fera jamais en la trouvant, et qui finit par se fondre dans un environnement hostile dont il saura prendre et célébre le meilleur. Mais voilà, il restait à Wayne à écrire ces pages du western, un genre où à l'exception des films de Ford et de Walsh (en particulier The big trail en 1930) pour lequel il n'avait quasiment tourné que des séries B voire des navets... Quand il tourne Red River, il n'a pas encore participé à la trilogie de la cavalerie, à The Searchers, Hondo, et tant d'autres films... Au même titre que Stagecoach, Red River sera donc une oeuvre majeure pour sa carrière.

La façon dont Hawks présente l'équipe (composée principalement mais pas uniquement de trois personnages) est typique de son oeuvre: là où d'autres (Curtiz, par exemple) auraient préféré exposer les personnages rapidement en ayant recours à des types (Alan Hale et Guinn Williams, dans Dodge City, sont de pittoresques faire-valoirs unidimensionnels, qui se différencient considérablement du valeureux Irlandais au sourire suave de Erroll Flynn... Lui aussi est un stéréotype bien pratique. Pas ici: les personnages n'en finissent pas de se définir, et de se dévoiler lentement, dans une approche pourtant ni naturaliste ni psychologique... Tout est dans l'art de la digression, comme je le disais: ces gens se définissent dans le travail, dans l'action, la décision froide, mais réfléchie et jamais précipitée. C'est d'autant plus notable que bien souvent les personnages de Wayne (notament dans les films qu'il produira, qui seront souvent marqués d'un sceau très idéologique de droite, voire libertarien avant l'heure) finiront par être un rien trop infaillibles dans leur jugement, dans leur radicalisme aussi. Mais Tom Dunson, marqué au fer rouge par la perte d'un être cher, est un homme qui garde jusqu'au bout du film le droit de mener sa barque en se trompant...

Dans cet art consommé de la digression érigée en fil narratif, on ne peut que remarquer et souligner, d'un côté le rôle primordial joué par Walter Brennan, auquel il suffit d'enlever son dentier pour apparaître plus vieux... Véritable conscience de John Wayne, il effectue dans certaines versions du film la narration avec un certain bonheur. Il commente tout, mais on évite toute redondance un peu trop pittoresque justement parce qu'il humanise le héros, en lui conservant son amitié, mais surtout en montrant que ses errements et sa colère sont motivés, justement, par la perte. Et l'autre partie de ce fil digressif concerne le personnage de Matt, le comlice et l'héritier, qui complère Dunson, mais s'oppose à lui quand ça lui semble légitime. Et justement, c'est ce qui fera le sel du film dans sa deuxième moitié... Mais Matt est également un adolescent à peine grandi, où Hawks va aussi bien mettre des qualités de professionalisme et matière de maniement d'arme, qu'on retrouvera chez d'autres (Ricky Nelson dans Rio Bravo, et James Caan dans El Dorado), qu'une certaine tendance à dégainer pour frimer, voire des allusions à certaines manies adolescentes ("ton bras pour tirer fonctionne bien?" "oui, je m'entraîne tous les soirs"...). Au-delà donc de la fascination de Hawks pour le travail des cow-boys dans la prairie, et de la façon dont Wayne joue un homme qui porte en lui une impression de responsabilité telle qu'il s'arroge le droit de vie et de mort sur ses employés, le film devient le conte d'une confrontation entre un homme et son fils adoptifs, une querelle liée aussi bien à un héritage matériel (le ranch, les bêtes) que culturel (l'ardeur au travail, la loi de la prairie)...

Et plus que tout, à travers ce conte en liberté et au grand air, c'est la naissance, après vingt ans de comédies, films de gangsters, films noirs et films d'aventure, d'un maître du western, qui n'allait pas en tourner beaucoup (trois autres, j'en exclus The Big Sky dont la période n'est pas celle du "Wild West"), mais en délivrer deux chefs d'oeuvre absolus. Celui-ci est donc le premier... Un film dans lequel l'impulsion d'aller vers l'Ouest, cet appel fondamental de l'aventure, se retrouve dans deux hommes, un ancien, qui court après tout ce qu'il a gagné puis perdu, mais qui refuse de remettre en question son approche fondamentale, à la dure, et un jeune, un homme d'avenir élevé à la dure mais foncièrement adaptable, adepte aussi bien des armes que de la négociation, et qui porte en lui l'espoir d'un ouest pacifié, dompté, et civilisé. Un conflit de génération qui se mue en une parabole de la construction d'un monde, il n'y a pas de meilleur sujet pour un western.

/image%2F0994617%2F20230929%2Fob_ab8fe3_mv5bytzmymu1ndmtmtnhzi00owmylthjnjgtod.jpg)

/image%2F0994617%2F20230929%2Fob_e841c1_images.jpg)

/image%2F0994617%2F20230225%2Fob_1b1f27_maxresdefault.jpg)

/image%2F0994617%2F20211222%2Fob_f0e0d0_the-crowd-roars-1932-trailer-2.jpg)

/image%2F0994617%2F20210905%2Fob_260c7e_aa7.jpg)

/image%2F0994617%2F20210905%2Fob_0c1abf_mv5bzjrjndfhnjetztqzny00owewltk0y2etnw.jpg)

/image%2F0994617%2F20201106%2Fob_dff88c_tiger-shark-1932-a-g-6249131-4986394.jpg)

/image%2F0994617%2F20201106%2Fob_6d2f84_images-w1400.jpg)

/image%2F0994617%2F20201106%2Fob_65b0c5_images-w1400-1.jpg)

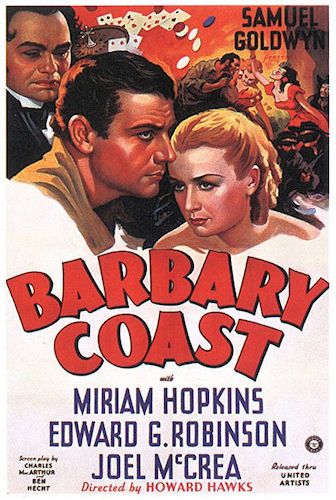

Réalisé au beau milieu des années 30, ce film est une production "Howard", l'une des premières tentatives de Hawks de produire un film en solo, sous la bannière toutefois de Samuel Goldwyn. le style et le ton du film sont à mi-chemin entre les films qui ont précédé le renforcement du code de production (En 1934), et l'aseptisation générale qui a suivi... Avec une intrigue située dans le San Francisco des années 1850, un script auquel Ben Hecht a collaboré, et des acteurs poids lourds (Edward G. Robinson, Miriam Hopkins, Joel McCrea ou Brian Donlevy), on était en droit d'attendre un spectacle haut en couleurs... D'où une certaine déception.

Réalisé au beau milieu des années 30, ce film est une production "Howard", l'une des premières tentatives de Hawks de produire un film en solo, sous la bannière toutefois de Samuel Goldwyn. le style et le ton du film sont à mi-chemin entre les films qui ont précédé le renforcement du code de production (En 1934), et l'aseptisation générale qui a suivi... Avec une intrigue située dans le San Francisco des années 1850, un script auquel Ben Hecht a collaboré, et des acteurs poids lourds (Edward G. Robinson, Miriam Hopkins, Joel McCrea ou Brian Donlevy), on était en droit d'attendre un spectacle haut en couleurs... D'où une certaine déception.