La réputation de ce premier film parlant de Griffith est fluctuante, loué (Raisonnablement) par les uns pour l’utilisation du son, un élément dont on n’attend certes pas qu’un Griffith sache se servir, considéré par d’autres comme l’un de ces films parlants catastrophiques des débuts (Rythme lent, diction ridicule, gaucherie des mouvements de caméra), et enfin ignoré par la plupart des tenants d’un Griffith ancré à tout jamais dans le muet et qui aurait perdu son génie après 1921. De plus, une partie de la bande-son a disparu, dès les premières minutes ainsi que lors d’une des nombreuses scènes d’exposé des clichés Lincolniens : trois sortes de copies circulent : la version intégrale, ou du moins reconstituée par le MOMA, avec les plans silencieux : cette version est disponible en DVD chez Kino, avec une option de sous-titres pour compléter les dialogues et le son manquants ; Ensuite, une version complète dont les plans muets ont été simplement agrémentés de musique (Ce qui m’a longtemps fait penser que le film possédait, un peu à l’instar d’un Vampyr ou de Sous les toits de Paris, des scènes simplement volontairement muettes, ce qui n’est en rien typique d’un film Américain de l’époque. Cette version du film est disponible chez Eureka, dans une édition à la compression hasardeuse, inexplicablement teintée. Enfin, d’autres versions amputées des passages muets circulent.

Avec ce Lincoln, Griffith a en fait trois intentions : faire son passage au parlant, d’abord, comme la plupart de ses confrères. On sait que l’enjeu pour les jeunes metteurs en scène était de taille (Comme le dit Ford : « on a tous été virés »), alors pour un vétéran comme Griffith, on comprendra qu’il y avait fort à faire. Ensuite, il lui faut encore et toujours se remettre en selle, comme durant toute la décennie qui précède. Désormais alcoolique, oublié du public, et sous la tutelle de Joe Schenck, Griffith marche sur des œufs. Pour finir, Griffith a le souci de renouer avec l’histoire, son grand domaine de prédilection, laissé en plan depuis le désastre héroÏque de America ; Avec Lincoln, Griffith pense jouer à la fois sur l’amour du public pour un héros indiscutable et ses propres obsessions historiques, déjà évoquées dans un film tristement célèbre dont l’ombre plane à plus d’une reprise sur ce nouvel opus, et de façon systématiquement consciente : ce n’est pas un hasard si Griffith choisira Walter Huston, ici interprète du président, pour tourner avec lui un prologue à une ressortie de Birth of a nation, sous la forme d’une conversation entre les deux hommes. Dans l’esprit de Griffith, son Lincoln était donc un film important, ce que n’étaient ni Battle of the sexes, ni Drums of love, ni Lady of the pavements, autant de besognes qu’il était contraint d’accepter avant de réintégrer sa place…

Le résultat, pourtant est sans appel: Griffith a fait avec ce Lincoln un film sympathique mais d’une grande platitude... d’abord, les faits sont dans les livres d’histoire, et la romance dans les esprits Américains de l’époque : tous les clichés possibles sont ici présents, et la volonté de Griffith de donner une figure christique à son président est contrebalancée par la gaucherie de l’ensemble : comme un grand nombre de films parlants des débuts, celui-ci souffre d’un cruel manque de rythme, d’un jeu faux et lent, théâtral dans les pires moments, et d’une construction sous forme d’une compilation de moments, sans réel mouvement global, sans enjeu : Lincoln va mourir. Griffith nous montre que c’est son destin, ainsi que celui de l’Amérique. A trop vouloir montrer que Lincoln est un être exceptionnel parce qu’il était simple et humain, il en fait une coquille vide, et un être exceptionnellement simplet… Huston sera meilleur en président dans Gabriel over the White House, et on passe à coté d’un portrait humain, que Ford réussira à brosser quelques années plus tard, avec un Henry Fonda visité par la grâce.

La vision de l’histoire du metteur en scène, nous l’avons vu plus d’une fois dans ce forum, est une vision ô combien personnelle, et ce jusque dans les pires excès. Des réminiscences du racisme Griffithien se sont glissées dans ce film, qui vont au-delà des limites généralement constatées dans les films Américains de cette époque : un acteur en « black face » se plaint qu’on lui ait donné une arme et donne raison à des sudistes qui s’inquiètent du fait d’armer les esclaves. La scène sera l’occasion pour Griffith de mettre en scène l’arrivée de John Wilkes Booth, futur assassin du président, dans un souci ridicule de faire allusion à une sorte de déterminisme historique. Mais ce qu’on retient de la scène, ce n’est pas le jeu ampoulé et théâtral de Ian Keith en Booth, mais bien le pauvre noir totalement crétin qui va se plaindre à ses maîtres qu’on a osé lui proposer un bout de liberté. De même, lors du départ des troupes sudistes la fleur au fusil, Griffith n’hésite pas à montrer des femmes noires qui dansent de façon ridicule au son de Dixie, et même si la caméra reste à distance, le plan est lourd de ces tendances et croyances instinctives chez Griffith : ces gens-là, finalement, ce sont des animaux et des grand enfants, qui ne comprennent rien à ce qui se passe autour d’eux : Griffith n’a pas besoin d’aller jusqu’à Dakar pour insulter les noirs, et il ne peut pas s’en empêcher.

Le titre Français, La révolte des esclaves, parait inapproprié vu de loin, mais ne l’est pas à la vision du film. Se rappelant du prologue de sa plus célèbre épopée, le réalisateur nous montre ici une scène laissée muette par le poids des ans, mais dont les images possèdent une force incroyable : sur un bateau négrier en pleine tempête, les marchands se débarrassent du corps d’un homme malade. Contrairement aux plans racistes évoqués plus haut, ces scènes ont été tournées avec des Afro-Américains, de surcroît nus, et possèdent une beauté effrayante, grâce à la photographie clair-obcur de Karl Struss, et le vieux truc Griffithien de filmer une scène à travers les éléments du décors, qui cachent partiellement l’action, comme avec des images volées. Lascène est suivie d’une séquence au cours de laquelle deux rassemblements privés (dans deux maisons) de citoyens nous montrent la rancœur du Sud pour le Nord et celle du Nord pour le Sud : dans les deux maisons, un portrait de Washington sert de caution et les participants lui rendent tous un hommage vibrant : il fallait un homme, un seul pour faire l’unité du pays. Et ces plans bien sur sont suivis de l’épisode consacré à la naissance de Lincoln. L’obsession d’unification présentée comme étant celle de Lincoln (C’est d’ailleurs son unique credo politique si on en croit le film, alors que Lincoln était bien plus complexe et fascinant que cela, bien sur) trouve dans dans la structure même une raison d’être, qui justifie du même coup a posteriori la propre idéologie de Griffith, déjà énoncée pour Birth of a nation. Et justement, ce film est hanté par le classique muet, comme je l’ai dit, d’abord par ses vieux démons, ensuite par le recours à des scènes de guerre (Certaines d’ailleurs fort réussies, mais toutes regroupées, elles perdent en force) et à des motifs qui renvoient au film antérieur ; la présence de Henry B. Walthall, le « petit » colonel (Il fait 1m60, donc il est petit, et il est un colonel… ) nous renvoie bien sur au colonel Cameron, et la scène peut-être la plus belle de Birth of a nation (Le meurtre de Lincoln par John Wilkes Booth, lors de la représentation dune comédie) trouve ici un écho impressionnant, qui présente trois différences notables toutefois : la présence de Elsie Stoneman et de son frère, dans la scène du meurtre de Birth of a nation, ancre la mort du président dans le domaine de l’affectif, et devient la mort du père, une tragédie personnelle donc. Ici, c’est l’histoire qui est en marche, et la caméra adopte donc le point de vue d’un narrateur potentiel. Sinon, le recours au son a deux effets : d’une part, Griffith fait faire un discours à Lincoln, qui sonne faux et ridicule dans le contexte (on a repris un discours effectué dans un autre contexte, et Huston se contente de commencer son discours par un « Comme je l’ai déjà dit… », ce qui a pour effet d’être particulièrement comique. D’autre part, la pièce est reconstituée dans ses détails, et donne du caractère à la scène ; les acteurs, sur scène, sont crédibles, et la réaction du public, son abandon à un rire salvateur, donne plus de force encore au meurtre. Mais le « Sic Semper tyrannis », asséné lentement et emphatiquement par l'acteur après son geste, casse l’effet. Cela reste, malgré tout, une belle scène, qui montre à quel point Griffith croyait en ce film.

Voilà, pour conclure je ne serai pas aussi expéditif que mon confrère, mais il faut dire que j’ai eu la chance de voir une copie plus belle, restaurée et sans doute complète. Ce film est, pour le meilleur et pour le pire, un film totalement Griffithien. Il est parlant, c’est son défaut, et nombreux sont les films réalisés en cette année 1930 qui sont hautement soporifiques : le problème est technique, et on est ici devant un cas intéressant : malgré ses défauts, ce film possède après tout une belle utilisation du son (Pas des dialogues, cruellement ratés) et avec Karl Struss désormais seul maître à bord, de belles images : quelques mouvements de caméra (Succincts mais logiques et motivés), une utilisation de la profondeur de champ, afin en particulier de sortir Lincoln du lot, et un beau plan de l’ombre du président qui annonce l’arrivée du grand homme, qui s’apprête à assumer son autorité à la surprise générale. A ce sujet, il s’agit d’ailleurs de l’unique allusion à un fait historique qu’on a tendance à oublier : Lincoln était le candidat Républicain en 1860, parce que les membres du parti croyaient vraiment pouvoir en faire ce qu’ils voulaient. Le président a habité bien vite la fonction, et est devenu naturellement, vraiment, un bon président. Il est dommage que ce président-là n’ait été que très partiellement évoqué par ce film. Il est plus présent dans les deux chefs d’œuvre de Capra (Smith, Deeds) que dans ce passable, mais attachant Abraham Lincoln, avant-dernier film de David Wark Griffith.

Griffith n’était pas ennemi de la contradiction, on le sait ; c’est donc par une tentative de pamphlet anti-alcoolique qu’il va terminer son illustre carrière, lui qui a plongé durant les années 20 dans un alcoolisme qui ne se démentira jamais jusqu’à sa mort en 1948. En pleine prohibition, décriée tant et si bien qu’elle sera terminée deux ans plus tard, le film commence par un de ces avertissements qui fleurissaient sur un grand nombre de films à l’époque : Scarface est par exemple présenté comme une dénonciation du crime, et The Struggle comme une réflexion sur la responsabilité de la prohibition dans l’alcoolisme. Pourtant cette piste est à peine présente dans le film, tout comme ni Scarface, ni Little Caesar, ni Public enemy n’étaient des charges contre le crime. Cet avertissement n’est somme toute qu’une précaution oratoire ; Griffith sentait-il le coté fumeux de son projet ?

Griffith n’était pas ennemi de la contradiction, on le sait ; c’est donc par une tentative de pamphlet anti-alcoolique qu’il va terminer son illustre carrière, lui qui a plongé durant les années 20 dans un alcoolisme qui ne se démentira jamais jusqu’à sa mort en 1948. En pleine prohibition, décriée tant et si bien qu’elle sera terminée deux ans plus tard, le film commence par un de ces avertissements qui fleurissaient sur un grand nombre de films à l’époque : Scarface est par exemple présenté comme une dénonciation du crime, et The Struggle comme une réflexion sur la responsabilité de la prohibition dans l’alcoolisme. Pourtant cette piste est à peine présente dans le film, tout comme ni Scarface, ni Little Caesar, ni Public enemy n’étaient des charges contre le crime. Cet avertissement n’est somme toute qu’une précaution oratoire ; Griffith sentait-il le coté fumeux de son projet ?

L’une des meilleures indications de ce qu’il faut penser de ce petit film curieux, c’est sans doute qu’alors que des livres entiers sont publiés sur les « grandes oeuvres » de Griffith, les seules rares mentions de ce film sont pour signaler qu’il a été exploité avec une tentative de sonorisation rudimentaire et parait-il (la copie examinée en étant dénuée) assez peu glorieuse. On en parle parfois aussi pour faire des comparaisons peu flatteuses avec l’autre, plus prestigieuse adaptation des romans de Thomas Burke, Broken blossoms.

L’une des meilleures indications de ce qu’il faut penser de ce petit film curieux, c’est sans doute qu’alors que des livres entiers sont publiés sur les « grandes oeuvres » de Griffith, les seules rares mentions de ce film sont pour signaler qu’il a été exploité avec une tentative de sonorisation rudimentaire et parait-il (la copie examinée en étant dénuée) assez peu glorieuse. On en parle parfois aussi pour faire des comparaisons peu flatteuses avec l’autre, plus prestigieuse adaptation des romans de Thomas Burke, Broken blossoms.

Tournés simultanément en Floride par un Griffith désireux sans doute de retrouver ses années Biograph, lorsqu’avec une équipe soudée il tournait un film par semaine, The idol dancer et The love flower font partie d’un pan totalement abandonné et oublié de l’histoire, tant de Griffith que de celle du cinéma. L’impression générale est qu’il n’y a au mieux rien à en dire, contrairement aux grandes épopées (Intolerance), et contrairement aussi aux grands mélos (Broken blossoms) ou aux petits films familiaux (True heart Susie). De fait, ce sont de purs petits films de genre, sans aucune autre ambition affichée. Sur Idol dancer, on ne va pas cacher longtemps que c’est un film totalement inintéressant.

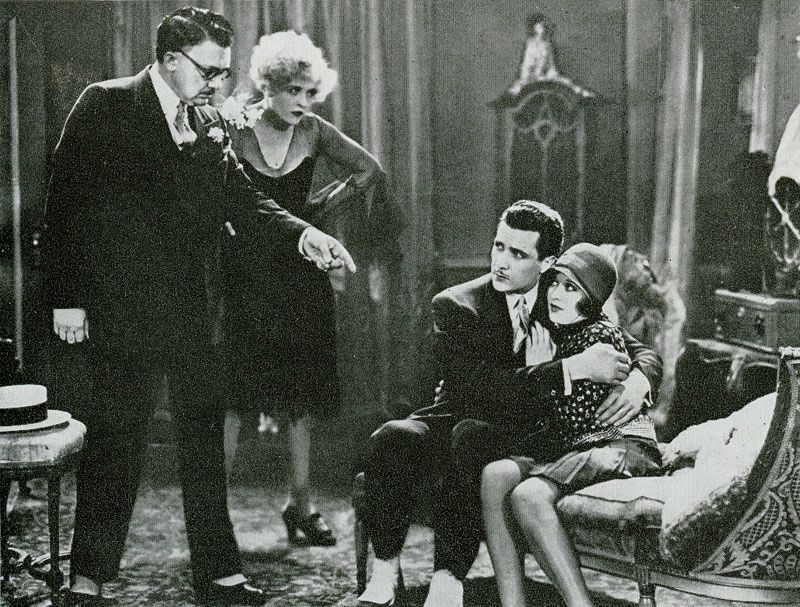

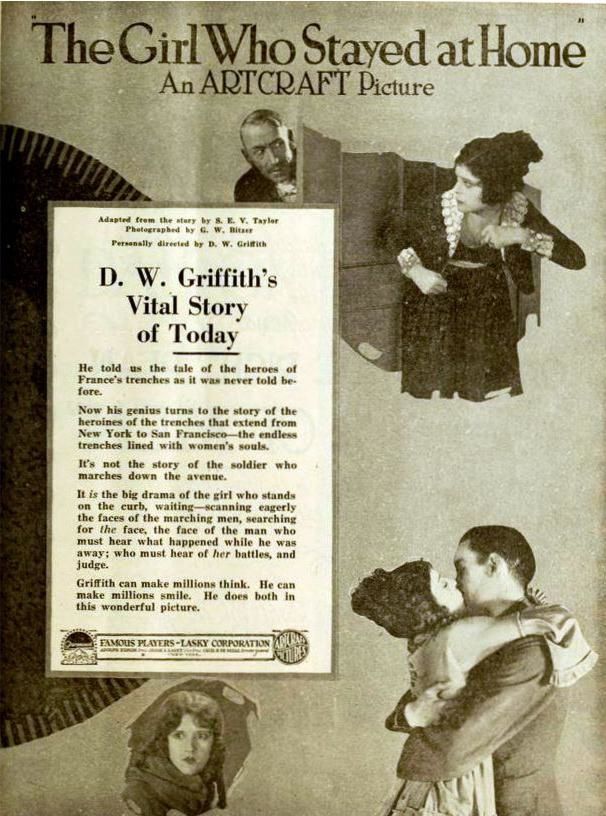

Tournés simultanément en Floride par un Griffith désireux sans doute de retrouver ses années Biograph, lorsqu’avec une équipe soudée il tournait un film par semaine, The idol dancer et The love flower font partie d’un pan totalement abandonné et oublié de l’histoire, tant de Griffith que de celle du cinéma. L’impression générale est qu’il n’y a au mieux rien à en dire, contrairement aux grandes épopées (Intolerance), et contrairement aussi aux grands mélos (Broken blossoms) ou aux petits films familiaux (True heart Susie). De fait, ce sont de purs petits films de genre, sans aucune autre ambition affichée. Sur Idol dancer, on ne va pas cacher longtemps que c’est un film totalement inintéressant. Le deuxième des "petits films de Griffith" sortis en 1919, The girl who stayed at home, nous montre Griffith expérimentant avec de nouveaux acteurs ; Carol Dempster, Richard Barthelmess, Clarine Seymour sont les principaux protagonistes, complétés par le vétéran Bobby Harron.

Le deuxième des "petits films de Griffith" sortis en 1919, The girl who stayed at home, nous montre Griffith expérimentant avec de nouveaux acteurs ; Carol Dempster, Richard Barthelmess, Clarine Seymour sont les principaux protagonistes, complétés par le vétéran Bobby Harron.