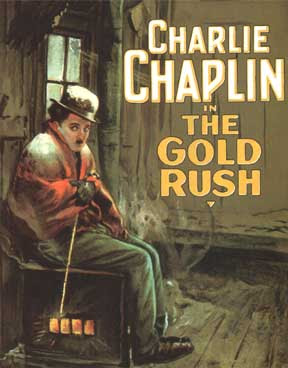

Tourné après l'échec commercial de A woman of Paris, ce nouveau film aurait pu n'être qu'un film par dépit, dans lequel pour satisfaire le public Chaplin revenait à son personnage, et pourtant il n'en est rien; c'est un film majeur, un paradoxe aussi; rarement revu autrement que dans une version massacrée, il a acquis un statut de chef d'oeuvre, d'ailleurs pleinement mérité. Il va de soi qu'il ne sera pas question ici de cette affreuse version de 1942 dans laquelle Chaplin transformait les images en une illustration pour son monologue, mais que cette critique est entièrement basée sur la version d'origine, telle qu'elle a été restaurée et éditée en supplément d'un DVD MK2 en 2003, puis en Blu-ray sur un magnifique Criterion en ce printemps 2012. Il faut noter que dans cette dernière parution, tous les participants insistent: la version de 1942, disent-ils, est le chef d'oeuvre de Chaplin... Contentons-nous de dire notre désaccord, et passons au film.

Tourné après l'échec commercial de A woman of Paris, ce nouveau film aurait pu n'être qu'un film par dépit, dans lequel pour satisfaire le public Chaplin revenait à son personnage, et pourtant il n'en est rien; c'est un film majeur, un paradoxe aussi; rarement revu autrement que dans une version massacrée, il a acquis un statut de chef d'oeuvre, d'ailleurs pleinement mérité. Il va de soi qu'il ne sera pas question ici de cette affreuse version de 1942 dans laquelle Chaplin transformait les images en une illustration pour son monologue, mais que cette critique est entièrement basée sur la version d'origine, telle qu'elle a été restaurée et éditée en supplément d'un DVD MK2 en 2003, puis en Blu-ray sur un magnifique Criterion en ce printemps 2012. Il faut noter que dans cette dernière parution, tous les participants insistent: la version de 1942, disent-ils, est le chef d'oeuvre de Chaplin... Contentons-nous de dire notre désaccord, et passons au film.

L'Alaska, pendant la ruée vers l'or. Un chercheur d'or en rencontre un autre, et ils vont s'épauler dans l'adversité, et être séparés, réunis... parallèlement, le plus petit, et le plus vagabond des deux va rencontrer une femme dans une ville minière,et tomber désespérément amoureux, ne se rendant pas compte qu'elle n'a d'yeux que pour un autre...

Si A woman of Paris ressemblait à une comédie déguisée en drame, on peut dire que The gold rush est le contraire: regardez les séquences durant lesquelles Chaplin est absent, et vous verrez un film qui n'a rien de drôle, un de ces films sur les conditions difficiles des pionniers,The trail of '98 (Clarence Brown, 1928) par exemple. Tout appelait un tournage épique, et le seul fait que le film a été motivé par l'anecdote de cannibalisme a sans doute poussé Chaplin a insérer son personnage afin d'atténuer l'horreur... Après avoir été un temps attiré par un tournage entièrement en extérieurs (Dont il reste un prologue, et quelques plans çà et là), Chaplin a finalement choisi de retourner vers son cher studio, où il pouvait à loisir contrôler chaque aspect de la production; cette maniaquerie s'en ressent notamment dans les scènes de tempête, pour lesquelles il se permet quelques effets spéciaux.

Chercher de l'or? Big Jim Mc Kay (Mack Swain) le fait effectivement, il en trouve d'ailleurs dès la première bobine. Mais Chaplin, lui, semble abandonner l'idée lorsqu'il vend sa pelle, au bout d'une demi-heure de film. Je pense qu'il a abandonné en fait dès le début, lorsqu'il voit une stèle de bois marquant la tombe d'un mineur mort de faim. Cet abandon fait de lui un témoin de l'histoire jusqu'au moment ou il rencontre Georgia (Hale). Je reviendrai sur cette histoire d'amour un peu spéciale plus tard, en attendant, je voudrais quand même mentionner l'étrange position de son "petit homme" ici: à la fois partie intégrante de l'action (Il est venu chercher de l'or, comme le vagabond de The idle class était venu jouer au golf) et témoin des turpitudes des autres (Quel poids a-t-il réellement dans la cabane entre le chercheur d'or fréquentable et l'aventurier peu recommandable? Celui de choisir son camp, c'est tout), il est malgré tout intégré au même monde que les autres. a ce titre, il est moins transparent, et Chaplin fait de nombreuses allusions à une certaine forme de solidarité (Big Jim aime vraiment son copain, et Hank Curtis -Henry Bergman- partage vraiment sa maison avec lui.) parfois démentie par la dureté des circonstances: la fameuse scène du délire cannibale, avec Chaplin en poulet, un gag qui vaut à lui seul de voir le film! En tout cas, pour une fois, Chaplin est intégré à quelque chose. On objectera que sans Big Jim, sans Curtis, le héros est fichu. C'est vrai, mais cela sert le propos de solidarité devant les conditions, qui est relayé, une fois n'est pas coutume, par "les autres": Comme toujours, Chaplin se plait à imaginer une société dont notre héros serait naturellement écarté, mais cette fois ce sont les mineurs venus chercher l'oubli dans le saloon. Une scène de St-Sylvestre les montre enchaînés dans une de ces interprétations ivres de Auld Lang Syne, les yeux humides de larmes. Cette solidarité affichée est malgré tout montée en parallèle de la fameuse scène de rêverie durant laquelle Chaplin seul, attendant ses invitées, rêve qu'il leur interprète la danse des petits pains. Pour en finir avec ce thème de partage et de solidarité, dans ce qui aurait pu être une ode au rêve Américain dans toute son égoïste splendeur, on constatera que la façon dont Chaplin et Big Jim se partagent le gâteau est encore une fois une division intéressante des profits: ils ont conclu un pacte, mais Big Jim aurait eu le droit de tout garder pour lui. Dans ce film, à part le méchant "Black Larsen" (éliminé au bout de 30 minutes), tout le monde semble jouer le jeu de la coopération. Une coopération mise en valeur dans la scène fameuse de la cabane en équilibre instable sur une falaise, durant laquelle Chaplin et Mack Swain doivent d'abord maintenir l'équilibre de la cabane, puis surmonter leur panique pour se sauver mutuellement. Un film avec les frémissements d'une certaine forme de socialisme Chaplinien, donc...

L'amour, Chaplin le trouve enfin. est-ce que la mise hors-jeu d'Edna Purviance l'a libéré, ou est-ce que le fait que l'héroïne devait un temps être interprétée par son épouse, Lita Grey, l'a influencé? ou est-ce que le rapport très proche avec la jolie Georgia Hale qui reprendra finalement le rôle a eu raison de lui? quoi qu'il en soit, pour une fois, ça marche! Si pendant longtemps le film est une fois de plus l'histoire du ver de terre amoureux d'une étoile, la fin inverse subtilement les rôles: sur le bateau, Chaplin devenu riche est déguisé en chercheur d'or minable afin de prendre une photo commémorative, et Georgia qui est sur le même bateau le voit et croit qu'il est le passager clandestin que tout le monde recherche. Il se rend compte qu'elle est plus proche de lui qu'elle n'a jamais été, et ce sans même savoir qu'il a décroché le gros lot. Ils s'embrassent goulûment, et à pleine bouche. Il est à noter que Chaplin, dans ces séquences, interprète un personnage en contrôle de la situation, aux antipodes de son alter ego en haillons... A woman of Paris est passé par là.

L'amour, Chaplin le trouve enfin. est-ce que la mise hors-jeu d'Edna Purviance l'a libéré, ou est-ce que le fait que l'héroïne devait un temps être interprétée par son épouse, Lita Grey, l'a influencé? ou est-ce que le rapport très proche avec la jolie Georgia Hale qui reprendra finalement le rôle a eu raison de lui? quoi qu'il en soit, pour une fois, ça marche! Si pendant longtemps le film est une fois de plus l'histoire du ver de terre amoureux d'une étoile, la fin inverse subtilement les rôles: sur le bateau, Chaplin devenu riche est déguisé en chercheur d'or minable afin de prendre une photo commémorative, et Georgia qui est sur le même bateau le voit et croit qu'il est le passager clandestin que tout le monde recherche. Il se rend compte qu'elle est plus proche de lui qu'elle n'a jamais été, et ce sans même savoir qu'il a décroché le gros lot. Ils s'embrassent goulûment, et à pleine bouche. Il est à noter que Chaplin, dans ces séquences, interprète un personnage en contrôle de la situation, aux antipodes de son alter ego en haillons... A woman of Paris est passé par là.

Et à ce sujet, parlons une fois de plus de mise en scène: voilà pourquoi il est important de voir le film dans on montage de 1925: l'auteur est au somment de son génie, et son efficacité lui permet de réaliser des scènes à la narration directe et claire, en particulier devant le défi que constitue l'enveloppe du film, ces scènes sans son personnage, totalement dénuées de gags. Qu'on pense au long plan qui nous montre les clients du bar chantant ensemble, par exemple. Les trois plans d'ouverture, qui ont été tournés au Nord de la Californie, dans la montagne, et qui ont du être un cauchemar à tourner (on y voit une file de prospecteurs s'engager dans une passe abrupte, dans la neige, pour de vrai!). Et puis il y a la séquence durant laquelle Black Larsen tente de voler son or à Big Jim: comme toujours, Chaplin choisit une position de caméra immuable pour ancrer sa séquence, et le montage est ensuite une série de plans admirablement enchaînés:

1. Sur la gauche, Big Jim arrive à sa mine. un attelage prouve que quelqu'un est déjà là.

2. "Black Larsen" remonte de la mine avec de l'or

3. Big Jim découvre son or dans les affaires de "Black Larsen"

4. Larsen finit de monter; il a vu le danger.

5. Big Jim a vu Larsen lui aussi et a tout compris.

6. Retour à l'ancrage du plan large: Big Jim va demander des comptes.

7. Gros plan intense, d'un Mack swain qui ne rigole absolument pas...

8. Gros plan d'un Tom Murray tout aussi menaçant.

9. Big Jim attaque le premier.

10. Reprise du plan large, avec les deux hommes qui poursuivent leur bagarre.

11. Larsen assène un coup de pelle à Big Jim

12. Jim tombe, assommé.

13. Retour au plan large: Larsen prend ses affaires et s'en va, laissant Jim seul dans la neige.

14. Intertitre: La loi du Nord

15. Larsen arrive sur une corniche, dont la neige commence à montrer de sérieuses vélléités de tomber...

16. Larsen, en pleine panique

17. Retour au plan 15, l'accident se précise

18. L'avalanche

19. Jim se réveille

20. encore un gros plan dramatique du visage de Mack Swain. Son visage hagard anticipa sur l'amnésie qui nous sera révélée plus tard.

21. Il se lève, et part, en titubant vers la caméra puis à gauche.

Voilà, cette séquence, fameuse, est l'un des moments les plus dramatiques du film. C'est un modèle d'économie narrative, et de direction des comédiens. Ni Murray ni Swain n'en font des tonnes, et l'un et l'autre jouent beaucoup de leur physique. Chaplin joue à fond sur le coté naturaliste de l'absence de maquillage, et laisse beaucoup les yeux de Mack Swain exprimer toute l'émotion requise: indignation, colère, abasourdissement... lui qui parfois en fait des tonnes (Lorsqu'il trouve de l'or, ses gestes sont trop exagérés, par exemple) est absolument parfait dans cette scène. Elle est d'une grande efficacité dramatique, et franchement mémorable... Voilà, donc, un film indispensable, on n'a plus besoin de le dire. Mais contrairement à la croyance populaire, il ne se réduit pas à une scène durant laquelle Chaplin joue un poulet, une scène de dégustation de chaussures, une scène de danse avec des petits pains, et une scène inoubliable dans laquelle une cabane tient en équilibre instable sur une corniche. Non, c'est un film épique sur la survie et une certaine forme de solidarité typiquement Américaine devant l'adversité des éléments. C'est aussi un chef d'oeuvre.

/image%2F0994617%2F20230719%2Fob_9ed69c_c9hthnby69dc9qxcaiqzpsgqx7jkrt-large.jpg)

Ellen et Tom. Et puis, il y a les numéros, qui fournissent du rêve en permanence, en particulier le solo d'Astaire dans la salle de gymnastique du bateau, le duo entre Ellen et Tom sur un bateau qui tangue et se mêle de chorégraphie, et bien sur le célèbre moment de rêverie durant lequel Fred Astaire danse sur le sol, les murs, au plafond, à l'aise. On sait maintenant comment c'est fait, mais peu importe, la magie fonctionne toujours. Une scène de cinq minutes qui a valu au film un statut de classique. Par contre, c'est un classique tombé dans le domaine public, donc le seul moyen de le voir dans de bonnes conditions chez soi, c'est l'inévitable DVD Warner!

Ellen et Tom. Et puis, il y a les numéros, qui fournissent du rêve en permanence, en particulier le solo d'Astaire dans la salle de gymnastique du bateau, le duo entre Ellen et Tom sur un bateau qui tangue et se mêle de chorégraphie, et bien sur le célèbre moment de rêverie durant lequel Fred Astaire danse sur le sol, les murs, au plafond, à l'aise. On sait maintenant comment c'est fait, mais peu importe, la magie fonctionne toujours. Une scène de cinq minutes qui a valu au film un statut de classique. Par contre, c'est un classique tombé dans le domaine public, donc le seul moyen de le voir dans de bonnes conditions chez soi, c'est l'inévitable DVD Warner!

/image%2F0994617%2F20201204%2Fob_7f8c87_a-hard-days-night-0-1024x744.jpg)

Les pantins qui s'agitent ici se divisent en trois clans distincts: ceux qui se laissent faire, souhaitant vaguement en profiter, comme Ed le naïf, et son impayable frère Ray qui croit que ça va lui permettre de vendre sa camelote (Un salon de body building); ceux qui sont prêts à se vendre à la télévision, que ce soit le mannequin Jill (Liz Hurley) dont la participation est planifiée par la production, et qui est absolument prête à tout face à une caméra (Une scène d'anthologie qui résume les excès de la télé-réalité la voit accueillir Ed chez elle, dans le simple but de l'amener au lit en direct!), ou la maman d'Ed, qui à l'idée que la télévision va venir chez elle, se transforme en Blanche Dubois! Enfin, ceux qui ne veulent pas étaler leur vie à l'écran sont représentés par Shari, la petite amie jalouse de son intimité. Mais ces derniers, décidément, son bien peu nombreux... Tant dans le film que dans le monde réel, ou désormais on est persuadé que pour devenir quelqu'un il suffit d'apparaître à la télévision, qu'on ait fait quelque chose qui le justifie, ou pas: il suffit d'allumer la télévision aujourd'hui pour être instantanément envahi par des dizaines d'Ed, mais en beaucoup moins humains...

Les pantins qui s'agitent ici se divisent en trois clans distincts: ceux qui se laissent faire, souhaitant vaguement en profiter, comme Ed le naïf, et son impayable frère Ray qui croit que ça va lui permettre de vendre sa camelote (Un salon de body building); ceux qui sont prêts à se vendre à la télévision, que ce soit le mannequin Jill (Liz Hurley) dont la participation est planifiée par la production, et qui est absolument prête à tout face à une caméra (Une scène d'anthologie qui résume les excès de la télé-réalité la voit accueillir Ed chez elle, dans le simple but de l'amener au lit en direct!), ou la maman d'Ed, qui à l'idée que la télévision va venir chez elle, se transforme en Blanche Dubois! Enfin, ceux qui ne veulent pas étaler leur vie à l'écran sont représentés par Shari, la petite amie jalouse de son intimité. Mais ces derniers, décidément, son bien peu nombreux... Tant dans le film que dans le monde réel, ou désormais on est persuadé que pour devenir quelqu'un il suffit d'apparaître à la télévision, qu'on ait fait quelque chose qui le justifie, ou pas: il suffit d'allumer la télévision aujourd'hui pour être instantanément envahi par des dizaines d'Ed, mais en beaucoup moins humains... They had to see Paris est la premier des films parlants de Borzage à avoir survécu, après The river et Lucky star. Tournée juste après

ce dernier, cette petite comédie nous permet de retrouver le grand Will Rogers. Rappel:

They had to see Paris est la premier des films parlants de Borzage à avoir survécu, après The river et Lucky star. Tournée juste après

ce dernier, cette petite comédie nous permet de retrouver le grand Will Rogers. Rappel:

Marie et Jean s'aiment, mais leurs parents ne l'entendent pas de cette oreille. Alors qu'ils souhaitent fuir pour se marier, Jean a un contretemps: son père meurt, et il n'a pas le temps de prévenir sa fiancée: elle fuit à Paris seule, croyant à une trahison. Elle y fait sa vie, et on la retrouve un an après, protégée du riche Pierre Revel; elle s'appelle désormais Marie St-Clair, et lorsque Jean débarque à Paris avec sa mère, Marie a du mal à abandonner sa nouvelle vie pour retourner vers son passé...

Marie et Jean s'aiment, mais leurs parents ne l'entendent pas de cette oreille. Alors qu'ils souhaitent fuir pour se marier, Jean a un contretemps: son père meurt, et il n'a pas le temps de prévenir sa fiancée: elle fuit à Paris seule, croyant à une trahison. Elle y fait sa vie, et on la retrouve un an après, protégée du riche Pierre Revel; elle s'appelle désormais Marie St-Clair, et lorsque Jean débarque à Paris avec sa mère, Marie a du mal à abandonner sa nouvelle vie pour retourner vers son passé...