Rien que

dans le titre, on voit bien ici que tout revient à un conte de fées, à un miracle, et que Riskin et capra avaient, d'une certaine façon, trouvé la formule magique. En matière de formule, ils

croyaient pourtant avoir trouvé la potion à fabriquer des Oscars, ce que voulait Harry Cohn, le patron de Columbia, une audace folle pour un petit studio de rien du tout, partagée par Capra

lui-même, très ambitieux dès cette époque, et impatient de montrer son pouvoir de metteur en scène, et sa mainmise sur l'objet filmique. Mais cette année-là, ce fut un autre Frank (Lloyd, pour

Cavalcade)qui rafla les Oscars convoités, et Lady for a day, bien que nominé quatre fois, n'obtint rien. il fallait attendre l'année suivante, et le triomphe de

It happened one night... Mais à l'heure ou un superbe Blu Ray sort (Aux Etats-unis) contenant une version intégrale, avec un superbe transfert effectué d'après le

négatif obtenu par Capra lui-même pour ses archives, à partir d'une copie complète alors que les éléments d'origine disparaissaient dans les années 50, on peut enfin revenir sur ce

classique, l'un des films préférés de capra, et y voir ce qui n'est rien d'autre que la matrice de ses plus grands films, de Deeds à It's a wonderful life en

passant par Meet John Doe. Le voyage vaut le détour, aujourd'hui comme en 1933...

Rien que

dans le titre, on voit bien ici que tout revient à un conte de fées, à un miracle, et que Riskin et capra avaient, d'une certaine façon, trouvé la formule magique. En matière de formule, ils

croyaient pourtant avoir trouvé la potion à fabriquer des Oscars, ce que voulait Harry Cohn, le patron de Columbia, une audace folle pour un petit studio de rien du tout, partagée par Capra

lui-même, très ambitieux dès cette époque, et impatient de montrer son pouvoir de metteur en scène, et sa mainmise sur l'objet filmique. Mais cette année-là, ce fut un autre Frank (Lloyd, pour

Cavalcade)qui rafla les Oscars convoités, et Lady for a day, bien que nominé quatre fois, n'obtint rien. il fallait attendre l'année suivante, et le triomphe de

It happened one night... Mais à l'heure ou un superbe Blu Ray sort (Aux Etats-unis) contenant une version intégrale, avec un superbe transfert effectué d'après le

négatif obtenu par Capra lui-même pour ses archives, à partir d'une copie complète alors que les éléments d'origine disparaissaient dans les années 50, on peut enfin revenir sur ce

classique, l'un des films préférés de capra, et y voir ce qui n'est rien d'autre que la matrice de ses plus grands films, de Deeds à It's a wonderful life en

passant par Meet John Doe. Le voyage vaut le détour, aujourd'hui comme en 1933...

Dès le début, Capra installe le contexte de façon magistrale: New York, les rues et la faune pas toujours très catholique,

malfrats, mendiants, escrocs, policiers bienveillants (L'un d'entre eux -Ward Bond- pique ouvertement une pomme à l'héroïne, allusion à un laisser-faire très ambigu). C'est dans ce contexte

qu'une vieille clocharde, Apple Annie (May robson), tente de joindre les deux bouts en vendant des pommes. On y fait aussi la conaissance de Dave the Dude, un sympathique chef de gang, qui

gagne des paris grâce aux pommes d'Annie, qui lui a toujours porté bonheur. Annie apprend que sa fille Louise, élevée à l'écart en Espagne et qui est persuadée que sa mère est une dame riche de

la bonne société new Yorkaise, va venir avec son futur mari et son futur beau-père, afin que celui-ci puisse rencontrer "Mrs E. Worthington Manville", l'opulente mère de sa future bru. Se jugeant

endetté par la chance qu'elle lui a apporté, Dave se décide à tout faire pour permettre à Annie de jouer le jeu jusqu'au bout, et va l'aider à créer l'illusion de la richesse...

Conte sur

l'entraide, Lady for a day se passe dans un New York ou la crise est partout: voyant annie en beaux habits, une mendiante remarque: 'Vous vous rappellez, quand elle était tout le

temps habillée de cette façon?"; un employé d'un hotel risque sa place (et sera licencié) pour faire suivre le courrier d'Annie qui dissimule sa situation à sa fille, et les bandits parlent de

leurs occupations comme de leur gagne-pain. On ne verra pas les petites gens qui travaillent de façon légitime: ici, on est clochard, bandit, ou gouverneur... Pourtant les apparences sont

trompeuses: ainsi, on improvise un mari à annie avec le "juge" Blake, un "pool shark", c'est-à-dire un joueur de billard professionnel (Guy Kibbee). Il est certes un vrai escroc, mais il est

aussi capable de parler avec la plus grande emphase et une certaine classe. De même, l'entraide passe par des canaux inattendus: dans la maison prétée à Dave pour le temps des la vanue des

invités d'Europe, censée être la maison d'Annie, un valet va se prêter très volontiers à la supercherie, se contentant d'objecter aux manières parfois peu raffinées de certains acolytes de dave

(Ned Sparks y est un savoureux assistant au parler matiné d'argot, qui se voir rétorquer par le valet: "Monsieur, si j'avais le choix des armes contre vous, je choisirais la grammaire")...

Enfin, dans cette histoire ou les bandits se liguent pour réaliser en quelques jours le rêve le plus fou de l'une d'entre eux (tant les victimes de la crise et les hors-la-loi semblent avoir fat

un pacte de respect mutuel), un secours inattendu viendra agir en guise de cerise sur le gateau, comme dans It's a wonderful life...

Conte sur

l'entraide, Lady for a day se passe dans un New York ou la crise est partout: voyant annie en beaux habits, une mendiante remarque: 'Vous vous rappellez, quand elle était tout le

temps habillée de cette façon?"; un employé d'un hotel risque sa place (et sera licencié) pour faire suivre le courrier d'Annie qui dissimule sa situation à sa fille, et les bandits parlent de

leurs occupations comme de leur gagne-pain. On ne verra pas les petites gens qui travaillent de façon légitime: ici, on est clochard, bandit, ou gouverneur... Pourtant les apparences sont

trompeuses: ainsi, on improvise un mari à annie avec le "juge" Blake, un "pool shark", c'est-à-dire un joueur de billard professionnel (Guy Kibbee). Il est certes un vrai escroc, mais il est

aussi capable de parler avec la plus grande emphase et une certaine classe. De même, l'entraide passe par des canaux inattendus: dans la maison prétée à Dave pour le temps des la vanue des

invités d'Europe, censée être la maison d'Annie, un valet va se prêter très volontiers à la supercherie, se contentant d'objecter aux manières parfois peu raffinées de certains acolytes de dave

(Ned Sparks y est un savoureux assistant au parler matiné d'argot, qui se voir rétorquer par le valet: "Monsieur, si j'avais le choix des armes contre vous, je choisirais la grammaire")...

Enfin, dans cette histoire ou les bandits se liguent pour réaliser en quelques jours le rêve le plus fou de l'une d'entre eux (tant les victimes de la crise et les hors-la-loi semblent avoir fat

un pacte de respect mutuel), un secours inattendu viendra agir en guise de cerise sur le gateau, comme dans It's a wonderful life...

L'entraide, en ces années de galère, n'est pas l'assistanat: c'est parce qu'il lui doit une certaine réussite, du moins à en

croire sa superstition, que Dave vient en aide à Annie, et mobilise tout son monde. La philosophie populiste de Capra est déja là dans ce film, dont l"humanisme et la tendresse s'impriment dans

chaque scène. De fait tous les gens qui s'investissent sont des fripouilles, de Happy Maguire (Ned Sparks), le raleur, à Missouri Martin (La propriétaire d'un établissment dont la protection de

Dave cache peut-être des magouilles un peu plus subtiles, jouée par Glenda farrell); mais tous ces gens malhonnêtes forment une famille, un univers, cohérent, qui renvoie à l'idée d'une Amérique

microcosmique, comme l'esprit de communauté qui sera à l'oeuvre dans deeds, ou dans la famille de dingos dans You can't take it with you. Dans ce film, tout le monde sort

transformé, à commencer bien sur par Dave the dude qui semble avoir acquis une morale, Annie, qui pourra mourir tranquille, et même le maire, le gouverneur, et le chef de la police, qui ont

désormais des manières plus douces avec leurs subalternes.

Le

mélange de comédie et de drame, deux genres bien souvent illustrés par capra en ces années Columbia, n'est pas tant une façon de pêcher les Oscars qu'on aurait pu le croire; c'est l'expression

d'une sensibilité, propre au metteur en scène, et qui s'exprime de façon directe et efficace. Cette histoire est incroyable, mais elle est forte, elle rend heureux le temps de voir le film, et

c'est tout ce qu'on demande. On imagine assez bien que si on voyait ce film en ignorant totalement ce qu'a pu faire le metteur en scène par ailleurs, on aurait une seule envie, de voir tous ses

autres films... Du reste, c'est une vitrine superbe du savoir-faire du réalisateur, d'une certaine époque aussi, avec les grands Guy Kibbee, Ned Sparks, Walter Connolly, Glenda Farrell, et bien

sur le fantastique Warren William, piqué à la Warner pour l'occasion, comme Kibbee (Ils étaient tous deux partenaires dans Gold diggers of 1933)... Un grand, très grand film de

Frank Capra.

Le

mélange de comédie et de drame, deux genres bien souvent illustrés par capra en ces années Columbia, n'est pas tant une façon de pêcher les Oscars qu'on aurait pu le croire; c'est l'expression

d'une sensibilité, propre au metteur en scène, et qui s'exprime de façon directe et efficace. Cette histoire est incroyable, mais elle est forte, elle rend heureux le temps de voir le film, et

c'est tout ce qu'on demande. On imagine assez bien que si on voyait ce film en ignorant totalement ce qu'a pu faire le metteur en scène par ailleurs, on aurait une seule envie, de voir tous ses

autres films... Du reste, c'est une vitrine superbe du savoir-faire du réalisateur, d'une certaine époque aussi, avec les grands Guy Kibbee, Ned Sparks, Walter Connolly, Glenda Farrell, et bien

sur le fantastique Warren William, piqué à la Warner pour l'occasion, comme Kibbee (Ils étaient tous deux partenaires dans Gold diggers of 1933)... Un grand, très grand film de

Frank Capra.

Prévu donc pour être le dernier muet de Lloyd, Welcome danger est à la place devenu son premier parlant... Le film, très long, avec 113 minutes, est une curiosité, pas éloignée de nombreux films de 1929, qui accusent visiblement le fait d'être des raccomodages de dernière minute: on sait que Lloyd avait fini le film au moment ou la décision a été prise de la sonoriser, et par moment le bricolage se voit. Sinon, bien sur, la durée exceptionnelle tient à l'arrivée du son, et à l'intention de donner du dialogue aux personnages, ce qui on va le voir n'était pas une très bonne idée... Mais on remarque aussi que dès le départ, le film se voulait une sorte d'antholgie Lloydienne, à la fois bucolique et citadine, une comédie de caractère comme d'habitude, matinée de moments de mystère et d'enquête. Voici donc un retour sur cet étrange film...

Prévu donc pour être le dernier muet de Lloyd, Welcome danger est à la place devenu son premier parlant... Le film, très long, avec 113 minutes, est une curiosité, pas éloignée de nombreux films de 1929, qui accusent visiblement le fait d'être des raccomodages de dernière minute: on sait que Lloyd avait fini le film au moment ou la décision a été prise de la sonoriser, et par moment le bricolage se voit. Sinon, bien sur, la durée exceptionnelle tient à l'arrivée du son, et à l'intention de donner du dialogue aux personnages, ce qui on va le voir n'était pas une très bonne idée... Mais on remarque aussi que dès le départ, le film se voulait une sorte d'antholgie Lloydienne, à la fois bucolique et citadine, une comédie de caractère comme d'habitude, matinée de moments de mystère et d'enquête. Voici donc un retour sur cet étrange film...

Rien que

dans le titre, on voit bien ici que tout revient à un conte de fées, à un miracle, et que Riskin et capra avaient, d'une certaine façon, trouvé la formule magique. En matière de formule, ils

croyaient pourtant avoir trouvé la potion à fabriquer des Oscars, ce que voulait Harry Cohn, le patron de Columbia, une audace folle pour un petit studio de rien du tout, partagée par Capra

lui-même, très ambitieux dès cette époque, et impatient de montrer son pouvoir de metteur en scène, et sa mainmise sur l'objet filmique. Mais cette année-là, ce fut un autre Frank (Lloyd, pour

Cavalcade)qui rafla les Oscars convoités, et Lady for a day, bien que nominé quatre fois, n'obtint rien. il fallait attendre l'année suivante, et le triomphe de

It happened one night... Mais à l'heure ou un superbe Blu Ray sort (Aux Etats-unis) contenant une version intégrale, avec un superbe transfert effectué d'après le

négatif obtenu par Capra lui-même pour ses archives, à partir d'une copie complète alors que les éléments d'origine disparaissaient dans les années 50, on peut enfin revenir sur ce

classique, l'un des films préférés de capra, et y voir ce qui n'est rien d'autre que la matrice de ses plus grands films, de Deeds à It's a wonderful life en

passant par Meet John Doe. Le voyage vaut le détour, aujourd'hui comme en 1933...

Rien que

dans le titre, on voit bien ici que tout revient à un conte de fées, à un miracle, et que Riskin et capra avaient, d'une certaine façon, trouvé la formule magique. En matière de formule, ils

croyaient pourtant avoir trouvé la potion à fabriquer des Oscars, ce que voulait Harry Cohn, le patron de Columbia, une audace folle pour un petit studio de rien du tout, partagée par Capra

lui-même, très ambitieux dès cette époque, et impatient de montrer son pouvoir de metteur en scène, et sa mainmise sur l'objet filmique. Mais cette année-là, ce fut un autre Frank (Lloyd, pour

Cavalcade)qui rafla les Oscars convoités, et Lady for a day, bien que nominé quatre fois, n'obtint rien. il fallait attendre l'année suivante, et le triomphe de

It happened one night... Mais à l'heure ou un superbe Blu Ray sort (Aux Etats-unis) contenant une version intégrale, avec un superbe transfert effectué d'après le

négatif obtenu par Capra lui-même pour ses archives, à partir d'une copie complète alors que les éléments d'origine disparaissaient dans les années 50, on peut enfin revenir sur ce

classique, l'un des films préférés de capra, et y voir ce qui n'est rien d'autre que la matrice de ses plus grands films, de Deeds à It's a wonderful life en

passant par Meet John Doe. Le voyage vaut le détour, aujourd'hui comme en 1933... Conte sur

l'entraide, Lady for a day se passe dans un New York ou la crise est partout: voyant annie en beaux habits, une mendiante remarque: 'Vous vous rappellez, quand elle était tout le

temps habillée de cette façon?"; un employé d'un hotel risque sa place (et sera licencié) pour faire suivre le courrier d'Annie qui dissimule sa situation à sa fille, et les bandits parlent de

leurs occupations comme de leur gagne-pain. On ne verra pas les petites gens qui travaillent de façon légitime: ici, on est clochard, bandit, ou gouverneur... Pourtant les apparences sont

trompeuses: ainsi, on improvise un mari à annie avec le "juge" Blake, un "pool shark", c'est-à-dire un joueur de billard professionnel (Guy Kibbee). Il est certes un vrai escroc, mais il est

aussi capable de parler avec la plus grande emphase et une certaine classe. De même, l'entraide passe par des canaux inattendus: dans la maison prétée à Dave pour le temps des la vanue des

invités d'Europe, censée être la maison d'Annie, un valet va se prêter très volontiers à la supercherie, se contentant d'objecter aux manières parfois peu raffinées de certains acolytes de dave

(Ned Sparks y est un savoureux assistant au parler matiné d'argot, qui se voir rétorquer par le valet: "Monsieur, si j'avais le choix des armes contre vous, je choisirais la grammaire")...

Enfin, dans cette histoire ou les bandits se liguent pour réaliser en quelques jours le rêve le plus fou de l'une d'entre eux (tant les victimes de la crise et les hors-la-loi semblent avoir fat

un pacte de respect mutuel), un secours inattendu viendra agir en guise de cerise sur le gateau, comme dans It's a wonderful life...

Conte sur

l'entraide, Lady for a day se passe dans un New York ou la crise est partout: voyant annie en beaux habits, une mendiante remarque: 'Vous vous rappellez, quand elle était tout le

temps habillée de cette façon?"; un employé d'un hotel risque sa place (et sera licencié) pour faire suivre le courrier d'Annie qui dissimule sa situation à sa fille, et les bandits parlent de

leurs occupations comme de leur gagne-pain. On ne verra pas les petites gens qui travaillent de façon légitime: ici, on est clochard, bandit, ou gouverneur... Pourtant les apparences sont

trompeuses: ainsi, on improvise un mari à annie avec le "juge" Blake, un "pool shark", c'est-à-dire un joueur de billard professionnel (Guy Kibbee). Il est certes un vrai escroc, mais il est

aussi capable de parler avec la plus grande emphase et une certaine classe. De même, l'entraide passe par des canaux inattendus: dans la maison prétée à Dave pour le temps des la vanue des

invités d'Europe, censée être la maison d'Annie, un valet va se prêter très volontiers à la supercherie, se contentant d'objecter aux manières parfois peu raffinées de certains acolytes de dave

(Ned Sparks y est un savoureux assistant au parler matiné d'argot, qui se voir rétorquer par le valet: "Monsieur, si j'avais le choix des armes contre vous, je choisirais la grammaire")...

Enfin, dans cette histoire ou les bandits se liguent pour réaliser en quelques jours le rêve le plus fou de l'une d'entre eux (tant les victimes de la crise et les hors-la-loi semblent avoir fat

un pacte de respect mutuel), un secours inattendu viendra agir en guise de cerise sur le gateau, comme dans It's a wonderful life... Le

mélange de comédie et de drame, deux genres bien souvent illustrés par capra en ces années Columbia, n'est pas tant une façon de pêcher les Oscars qu'on aurait pu le croire; c'est l'expression

d'une sensibilité, propre au metteur en scène, et qui s'exprime de façon directe et efficace. Cette histoire est incroyable, mais elle est forte, elle rend heureux le temps de voir le film, et

c'est tout ce qu'on demande. On imagine assez bien que si on voyait ce film en ignorant totalement ce qu'a pu faire le metteur en scène par ailleurs, on aurait une seule envie, de voir tous ses

autres films... Du reste, c'est une vitrine superbe du savoir-faire du réalisateur, d'une certaine époque aussi, avec les grands Guy Kibbee, Ned Sparks, Walter Connolly, Glenda Farrell, et bien

sur le fantastique Warren William, piqué à la Warner pour l'occasion, comme Kibbee (Ils étaient tous deux partenaires dans Gold diggers of 1933)... Un grand, très grand film de

Frank Capra.

Le

mélange de comédie et de drame, deux genres bien souvent illustrés par capra en ces années Columbia, n'est pas tant une façon de pêcher les Oscars qu'on aurait pu le croire; c'est l'expression

d'une sensibilité, propre au metteur en scène, et qui s'exprime de façon directe et efficace. Cette histoire est incroyable, mais elle est forte, elle rend heureux le temps de voir le film, et

c'est tout ce qu'on demande. On imagine assez bien que si on voyait ce film en ignorant totalement ce qu'a pu faire le metteur en scène par ailleurs, on aurait une seule envie, de voir tous ses

autres films... Du reste, c'est une vitrine superbe du savoir-faire du réalisateur, d'une certaine époque aussi, avec les grands Guy Kibbee, Ned Sparks, Walter Connolly, Glenda Farrell, et bien

sur le fantastique Warren William, piqué à la Warner pour l'occasion, comme Kibbee (Ils étaient tous deux partenaires dans Gold diggers of 1933)... Un grand, très grand film de

Frank Capra.

clairement le film (On le voit comme un contemporain parfait de M de Fritz Lang dans la volonté de dissocier image et son afin d’élargir la palette du muet plutôt que de

clairement le film (On le voit comme un contemporain parfait de M de Fritz Lang dans la volonté de dissocier image et son afin d’élargir la palette du muet plutôt que de Prété à la MGM en 1933, William Wellman réalise, avec Loretta Young, Ricardo Cortez et Franchot

Tone un film en apparence 'à la manière Warner'. Que ce soit à lui qu'on ait fait appel en dit long sur le crédit dont dispose encore le réalisateur; ça montre aussi que les dirigents des studios

connaissent leur métier... Le film fait partie de ces petites oeuvres excitantes dont la Warner s'est en effet fait une spécialité, les plus notables étant bien sur The public

enemy et l'incontournable Three on a match (Mervyn LeRoy, 1932). Mais le film est malgré tout, dans son scénario, plus un film MGM, permettant une idylle entre Loretta

Young et Franchot Tone, qui laisse entrevoir un futur avec des paillettes, ce qui était refusé généralement aux héros de ce genre de film...

Prété à la MGM en 1933, William Wellman réalise, avec Loretta Young, Ricardo Cortez et Franchot

Tone un film en apparence 'à la manière Warner'. Que ce soit à lui qu'on ait fait appel en dit long sur le crédit dont dispose encore le réalisateur; ça montre aussi que les dirigents des studios

connaissent leur métier... Le film fait partie de ces petites oeuvres excitantes dont la Warner s'est en effet fait une spécialité, les plus notables étant bien sur The public

enemy et l'incontournable Three on a match (Mervyn LeRoy, 1932). Mais le film est malgré tout, dans son scénario, plus un film MGM, permettant une idylle entre Loretta

Young et Franchot Tone, qui laisse entrevoir un futur avec des paillettes, ce qui était refusé généralement aux héros de ce genre de film... vain, et réapprend à travailler (Il est avocat) avec

plaisir. Le portrait de la zone organisée est lui sans concession, avec Darcy, un homme violent et sans scrupules. Contrairement à Night nurse, ce film ne nous propose pas

de portrait de gangster au grand coeur. La rédemption de Mary n'en est pas vraiment une, puisqu'il est sous-entendu que la jeune femme agit principalement sous la pression: celle de son

environnement, celle de la faim, celle de la nécessité; elle porte pourtat en elle une aspiration à plus, à mieux, incarnée dans le tableau dont elle a vu une reproduction quand elle était plus

jeune: elle en découvre l'original chez Mannering, et comprend qu'elle est enfin arrivée "chez elle". De même, sous l'influence de la jeune femme, Darcy va avoir une bonne en habit et un valet

Anglais: cette soif de sophistication détonne un tantinet chez Wellman, qui nous montrait les riches parents de Richard Arlen comme appartenant à un monde en pleine décomposition dans

Wings.

vain, et réapprend à travailler (Il est avocat) avec

plaisir. Le portrait de la zone organisée est lui sans concession, avec Darcy, un homme violent et sans scrupules. Contrairement à Night nurse, ce film ne nous propose pas

de portrait de gangster au grand coeur. La rédemption de Mary n'en est pas vraiment une, puisqu'il est sous-entendu que la jeune femme agit principalement sous la pression: celle de son

environnement, celle de la faim, celle de la nécessité; elle porte pourtat en elle une aspiration à plus, à mieux, incarnée dans le tableau dont elle a vu une reproduction quand elle était plus

jeune: elle en découvre l'original chez Mannering, et comprend qu'elle est enfin arrivée "chez elle". De même, sous l'influence de la jeune femme, Darcy va avoir une bonne en habit et un valet

Anglais: cette soif de sophistication détonne un tantinet chez Wellman, qui nous montrait les riches parents de Richard Arlen comme appartenant à un monde en pleine décomposition dans

Wings. barreaux est projetée

sur eux, et une barre les décapite de façon symbolique... Quoi qu'il en soit, si la MGM a souhaité avoir Wellman pour faire un film Warner, elle a surtout eu un film de William Wellman...

Celui-ci a certes repli les obligations du cahier des charges, mais il a aussi fait passer ses propres idées: manifestement sommé de montrer aussi souvent que possible les james de Miss Young, il

a aussi su utiliser ses yeux, comme dans la première scène, lorsque le procureur lit son réquisitoire, et que la jeune femme est vue cachée derrière un magazine, laissant ses yeux seuls exprimer

l'indifférence: toujours cete tentation si typique du réalisateur de masquer les scènes "obligatoires"... Il a su tempérer le romantisme parfois exagéré avec son humour et son génie pour le

commentaire social brutal. Bref, d'un film excitant mais mineur, il a fait bien mieux.

barreaux est projetée

sur eux, et une barre les décapite de façon symbolique... Quoi qu'il en soit, si la MGM a souhaité avoir Wellman pour faire un film Warner, elle a surtout eu un film de William Wellman...

Celui-ci a certes repli les obligations du cahier des charges, mais il a aussi fait passer ses propres idées: manifestement sommé de montrer aussi souvent que possible les james de Miss Young, il

a aussi su utiliser ses yeux, comme dans la première scène, lorsque le procureur lit son réquisitoire, et que la jeune femme est vue cachée derrière un magazine, laissant ses yeux seuls exprimer

l'indifférence: toujours cete tentation si typique du réalisateur de masquer les scènes "obligatoires"... Il a su tempérer le romantisme parfois exagéré avec son humour et son génie pour le

commentaire social brutal. Bref, d'un film excitant mais mineur, il a fait bien mieux.

San Francisco, Barbary Coast, 1906: Jenny Sandoval (Ruth Chatterton) assiste son père dans un établissement louche. Mais elle lui cache quelque chose: elle attend un enfant de

Dan (James Murray), le pianiste. Au moment ou elle lui avoue son intention de fuir avec Dan, le monde tremble.... Littéralement, c'est le fameux tremblement de terre de Frisco. Une fois

San Francisco, Barbary Coast, 1906: Jenny Sandoval (Ruth Chatterton) assiste son père dans un établissement louche. Mais elle lui cache quelque chose: elle attend un enfant de

Dan (James Murray), le pianiste. Au moment ou elle lui avoue son intention de fuir avec Dan, le monde tremble.... Littéralement, c'est le fameux tremblement de terre de Frisco. Une fois

Atypique, ce

film qui fait partie des oeuvres de Wellman interprétées par Barbara Stanwyck est étonnant, d'une part par la façon de traiter un sujet propice à se vautrer dans de nombreux clichés, qui seront

tous ou presque évités, ensuite par la façon dont Wellman organise sa mise en scène, à la fois frontale et suggestive, ensuite par son choix du fil du rasoir: jamais totalement un drame,

jamais totalement une comédie, le film se place sur un terrain glissant en faisant de la conquête sexuelle d'un homme par une femme le véritable enjeu... Et cette femme, je le répète, est Barbara

Stanwyck!

Atypique, ce

film qui fait partie des oeuvres de Wellman interprétées par Barbara Stanwyck est étonnant, d'une part par la façon de traiter un sujet propice à se vautrer dans de nombreux clichés, qui seront

tous ou presque évités, ensuite par la façon dont Wellman organise sa mise en scène, à la fois frontale et suggestive, ensuite par son choix du fil du rasoir: jamais totalement un drame,

jamais totalement une comédie, le film se place sur un terrain glissant en faisant de la conquête sexuelle d'un homme par une femme le véritable enjeu... Et cette femme, je le répète, est Barbara

Stanwyck! rustique sont finalement

expédiés en une scène de beuverie, lorsque les voisins de Jim et Joan Gilson arivent pour célébrer à leur façon le mariage. Mais wellman montre Stanwyck se laisser entrainer dans la fête, et

celle-ci, bien que haute en couleurs (Le réalisateur y a engagé des figures du burlesque, on y reconnait notamment Tiny Sanford et Snub Pollard) ne débouche pas sur un excès

de condescendance à l'égard des bouseux. On retrouve cet esprit naturaliste dans les scènes de la fin, qui montrent Joan s'adapter, s'habiller pour l'hiver (Une scène de réveil nous montre

une chemise de nuit du plus haut rustique, qui contraste de façon spectaculaire avec la nuisette quasi transparente que Joan porte au début de son séjour).

rustique sont finalement

expédiés en une scène de beuverie, lorsque les voisins de Jim et Joan Gilson arivent pour célébrer à leur façon le mariage. Mais wellman montre Stanwyck se laisser entrainer dans la fête, et

celle-ci, bien que haute en couleurs (Le réalisateur y a engagé des figures du burlesque, on y reconnait notamment Tiny Sanford et Snub Pollard) ne débouche pas sur un excès

de condescendance à l'égard des bouseux. On retrouve cet esprit naturaliste dans les scènes de la fin, qui montrent Joan s'adapter, s'habiller pour l'hiver (Une scène de réveil nous montre

une chemise de nuit du plus haut rustique, qui contraste de façon spectaculaire avec la nuisette quasi transparente que Joan porte au début de son séjour). Drôlement distrayant, prenant même grâce à la performance inévitablement magnifique de la belle Barbara Stanwyck, le film étonne par son traitement du personnage féminin, véritable

moteur du couple de fermiers. Non seulement la jeune femme prend sur elle, et passe de petites tenues sexy à des vêtements plus pragmatiques, mais en prime elle prend les choses en main. Elle est

décidée à conquérir son idiot de mari, et le metteur en scène ne nous cache jamais qu'il est bien question de désir. A la fin, après avoir résolu un problème matériel, les deux se retrouvent.

Elle est épuisée, il la prend dans ses bras, et la porte naturellement vers la maison, l'embrasse... Et Joan lui dit: je vais m'ocuper de toi, te mettre au lit et te border. Echange des rôles,

humour tendre, une façon parfaite de finir un film certes inhabituel (Il n'appartient à aucun genre particulier, et se tient à l'écart de la représentation de la vie citadine, le grand thème des

années 30 naissantes, en se refusant à céder de façon trop directe aux codes graphiques et culturels de la mode, Jazz, robes, cafés...), mais aussi attachant que son personnage principal, qui

trouve la rédemption dans une renaissance totale.

Drôlement distrayant, prenant même grâce à la performance inévitablement magnifique de la belle Barbara Stanwyck, le film étonne par son traitement du personnage féminin, véritable

moteur du couple de fermiers. Non seulement la jeune femme prend sur elle, et passe de petites tenues sexy à des vêtements plus pragmatiques, mais en prime elle prend les choses en main. Elle est

décidée à conquérir son idiot de mari, et le metteur en scène ne nous cache jamais qu'il est bien question de désir. A la fin, après avoir résolu un problème matériel, les deux se retrouvent.

Elle est épuisée, il la prend dans ses bras, et la porte naturellement vers la maison, l'embrasse... Et Joan lui dit: je vais m'ocuper de toi, te mettre au lit et te border. Echange des rôles,

humour tendre, une façon parfaite de finir un film certes inhabituel (Il n'appartient à aucun genre particulier, et se tient à l'écart de la représentation de la vie citadine, le grand thème des

années 30 naissantes, en se refusant à céder de façon trop directe aux codes graphiques et culturels de la mode, Jazz, robes, cafés...), mais aussi attachant que son personnage principal, qui

trouve la rédemption dans une renaissance totale. Mais les deux héros, interprétés par des acteurs plus obscurs aujourd'hui, sont deux amis, Bill (Grant Withers) et Jack (Regis Toomey). Le premier est un fêtard incorrigible, et

l'autre un homme stable et marié; ils travaillent tous deux dans les chemins de fer, et un jour Jack ramène Bill, flanqué dehors par sa logeuse, chez lui, auprès de son épouse Lily (Astor).

Ce qui devait arriver arrive: Lily et Bill tombent amoureux, et Bill part. Mais jack soupçonne bientôt que la trahison ait été plus loin qu'un baiser, et les deux hommes se battent pendant qu'ils

sont dans une locomotive. Jack manque de peu de mourir, mais sera aveugle; rongé par le remords, Bill entend se sacrifier: lors d'une crue, un pont menace de s'écrouler, il souhaite donc conduire

un train lesté de ciment sur la voie pour le stabiliser; il souhaite surtout faire un suicide spectaculaire...

Mais les deux héros, interprétés par des acteurs plus obscurs aujourd'hui, sont deux amis, Bill (Grant Withers) et Jack (Regis Toomey). Le premier est un fêtard incorrigible, et

l'autre un homme stable et marié; ils travaillent tous deux dans les chemins de fer, et un jour Jack ramène Bill, flanqué dehors par sa logeuse, chez lui, auprès de son épouse Lily (Astor).

Ce qui devait arriver arrive: Lily et Bill tombent amoureux, et Bill part. Mais jack soupçonne bientôt que la trahison ait été plus loin qu'un baiser, et les deux hommes se battent pendant qu'ils

sont dans une locomotive. Jack manque de peu de mourir, mais sera aveugle; rongé par le remords, Bill entend se sacrifier: lors d'une crue, un pont menace de s'écrouler, il souhaite donc conduire

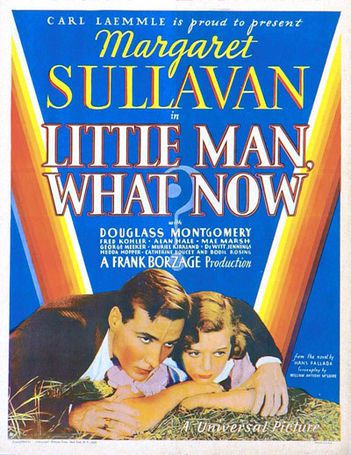

un train lesté de ciment sur la voie pour le stabiliser; il souhaite surtout faire un suicide spectaculaire... Contrairement à son film précédent No greater glory, qui partageait cete thématique, le film est en effet situé en allemagne, où deux jeunes mariés, Hans et Lämmchen Pinneberg (Douglass Montgomery, Margaret Sullavan), qui attendent un enfant, doivent lutter au quotidien pour survivre et avancer. Ils vont donc d'hébergement de fortune en appartement provisoire, et doivent affronter les changements incessants de leur situation: Hans est employé par un patron (DeWitt Jennings) qui se livre avec gourmandise à un chantage au licenciement, puis essaie de caser sa fille qui aimerait tant se marier à l'un des employés, ce qui poussera Hans à la démission... Les deux jeunes mariés trouvent à se caser auprès de Mia Pinneberg, la belle-mère de Hans (Catherine Doucet), mais la "maison de rencontre" dirigée par celle-ci cache une réalité plus sordide; au passage, ils rendontreront des gens qui les aideront, et d'autres quifédèrent leur protestation dans des mouvements de révolte. Le film est structuré de l'annonce de la grossesse à la naissance, permettant de finir sur une note d'espoir...

Contrairement à son film précédent No greater glory, qui partageait cete thématique, le film est en effet situé en allemagne, où deux jeunes mariés, Hans et Lämmchen Pinneberg (Douglass Montgomery, Margaret Sullavan), qui attendent un enfant, doivent lutter au quotidien pour survivre et avancer. Ils vont donc d'hébergement de fortune en appartement provisoire, et doivent affronter les changements incessants de leur situation: Hans est employé par un patron (DeWitt Jennings) qui se livre avec gourmandise à un chantage au licenciement, puis essaie de caser sa fille qui aimerait tant se marier à l'un des employés, ce qui poussera Hans à la démission... Les deux jeunes mariés trouvent à se caser auprès de Mia Pinneberg, la belle-mère de Hans (Catherine Doucet), mais la "maison de rencontre" dirigée par celle-ci cache une réalité plus sordide; au passage, ils rendontreront des gens qui les aideront, et d'autres quifédèrent leur protestation dans des mouvements de révolte. Le film est structuré de l'annonce de la grossesse à la naissance, permettant de finir sur une note d'espoir... qu'il ne peut soutenir, pour se joindre à une hypothétique "armée des chômeurs". On ne nous dit jamais ou souffle le vent, qu'il soit de doite ou de gauche, fasciste ou communiste; Inversement, si jamais les mots de fascisme ou de nazisme ne sont prononcés dans le film, il y a comme une sorte de complexe autoritaire dans l'air. Lämmchen est clairement exploitée par Mia, Hans est terrorisé à son travail comme ses collègues par un patron qui recourt à l'autorité par plaisir, et aime à jouer avec le sentiment d'insécurité de ses subalternes. Enfin, un client d'un magasin abuse de l'autorité conférée par sa classe sociale, juste pour le plaisir de le faire. Voilà une façon relativementsubtile d'introduire dans ce qui est une chronique du quotidien un parfum de dictature, comme c'était le cas avec No greater glory.

qu'il ne peut soutenir, pour se joindre à une hypothétique "armée des chômeurs". On ne nous dit jamais ou souffle le vent, qu'il soit de doite ou de gauche, fasciste ou communiste; Inversement, si jamais les mots de fascisme ou de nazisme ne sont prononcés dans le film, il y a comme une sorte de complexe autoritaire dans l'air. Lämmchen est clairement exploitée par Mia, Hans est terrorisé à son travail comme ses collègues par un patron qui recourt à l'autorité par plaisir, et aime à jouer avec le sentiment d'insécurité de ses subalternes. Enfin, un client d'un magasin abuse de l'autorité conférée par sa classe sociale, juste pour le plaisir de le faire. Voilà une façon relativementsubtile d'introduire dans ce qui est une chronique du quotidien un parfum de dictature, comme c'était le cas avec No greater glory.

avoue à ses deux amis qu'elle les a tous les deux trompés avec l'autre, avant de se décider pour un "gentleman's agreement". Puis cette situation au cours de laquelle Tom laisse ses deux amis seuls, et Gilda après une embrassade soudaine va sur un lit, se couche et dit doucement à tom: "We had a gentleman's agreement, but unfortunately, I'm no gentleman..." elle prend donc la responsibilité de la situation, mais ensuite, c'est l'arrivée de Tom à Paris qui va inverser la situation... Après la fuite de Gilda aux Etats-Unis, ou elle se marie avec Max Plunkett, on les voit tous deux, depuis la rue, à l'intérieur d'un magason de literie, venir mesurer un lit pour deux. Cette petite scène muette est très éloquente, d'autant qu'on la voit avant d'entendre parler du mariage. La fuite avec Max est pour Gilda une initiative visant à préserver l'amitié de ses deux amants, mais elle n'est pas sans contrepartie! Enfin, la fin est la aussi très claire: s'ils évoquent à nouveau le "gentleman's agreement", cette situation basée sur un accord mutuel qui implique qu'aucun des trois ne tente de revenir à une situation amoureuse, Tom et Gilda, puis Gilda et tom viennent d'échanger des baisers sans la moindre équivoque...

avoue à ses deux amis qu'elle les a tous les deux trompés avec l'autre, avant de se décider pour un "gentleman's agreement". Puis cette situation au cours de laquelle Tom laisse ses deux amis seuls, et Gilda après une embrassade soudaine va sur un lit, se couche et dit doucement à tom: "We had a gentleman's agreement, but unfortunately, I'm no gentleman..." elle prend donc la responsibilité de la situation, mais ensuite, c'est l'arrivée de Tom à Paris qui va inverser la situation... Après la fuite de Gilda aux Etats-Unis, ou elle se marie avec Max Plunkett, on les voit tous deux, depuis la rue, à l'intérieur d'un magason de literie, venir mesurer un lit pour deux. Cette petite scène muette est très éloquente, d'autant qu'on la voit avant d'entendre parler du mariage. La fuite avec Max est pour Gilda une initiative visant à préserver l'amitié de ses deux amants, mais elle n'est pas sans contrepartie! Enfin, la fin est la aussi très claire: s'ils évoquent à nouveau le "gentleman's agreement", cette situation basée sur un accord mutuel qui implique qu'aucun des trois ne tente de revenir à une situation amoureuse, Tom et Gilda, puis Gilda et tom viennent d'échanger des baisers sans la moindre équivoque... M. Egelbauer est en effet l'invité d'honneur de la soirée organisée cette nuit-là chez les Plunkett, et c'est un industriel courtisé par Max, qui souhaite que sa femme soit aussi veule que lui. Sans dire un mot, on voit donc les deux amis se rendre au salon, alors que M. Egelbauer est en train de chanter d'une voix de baryton, et sans qu'on les suive, on entend tout à coup les deux hommes l'imiter en chantant son nom. Dans le vacarme qui s'ensuit, la caméra ne bouge toujours pas, et c'est depuis l'entrée que nous assistons à ce qui se passe, sans rien voir... Mais nous pouvons tout imaginer: Lubitsch partageait avec d'autres (Wellman, notamment) un sens de la mise ne scène si puissant qu'il pouvait se priver avec bonheur de la scène à faire! Ajoutons que George, c'est Gary Cooper, Tom Fredric March, et que Miriam Hopkins, alors en pleine gloire méritée, prête son joli minois propice aux arrières-pensées les moins religieuses à la belle Gilda. Elle compose un personnage étonnant et moderne de femme qui prend deux hommes sous son aile, et qui assume sans aucune honte ce qu'elle reconnait comme un trait plutôt masculin, le fait d'aimer deux hommes à égalité, sans envie de choisir... sans qu'on puisse la blâmer: Fredric March et Gary Cooper, quand même!!

M. Egelbauer est en effet l'invité d'honneur de la soirée organisée cette nuit-là chez les Plunkett, et c'est un industriel courtisé par Max, qui souhaite que sa femme soit aussi veule que lui. Sans dire un mot, on voit donc les deux amis se rendre au salon, alors que M. Egelbauer est en train de chanter d'une voix de baryton, et sans qu'on les suive, on entend tout à coup les deux hommes l'imiter en chantant son nom. Dans le vacarme qui s'ensuit, la caméra ne bouge toujours pas, et c'est depuis l'entrée que nous assistons à ce qui se passe, sans rien voir... Mais nous pouvons tout imaginer: Lubitsch partageait avec d'autres (Wellman, notamment) un sens de la mise ne scène si puissant qu'il pouvait se priver avec bonheur de la scène à faire! Ajoutons que George, c'est Gary Cooper, Tom Fredric March, et que Miriam Hopkins, alors en pleine gloire méritée, prête son joli minois propice aux arrières-pensées les moins religieuses à la belle Gilda. Elle compose un personnage étonnant et moderne de femme qui prend deux hommes sous son aile, et qui assume sans aucune honte ce qu'elle reconnait comme un trait plutôt masculin, le fait d'aimer deux hommes à égalité, sans envie de choisir... sans qu'on puisse la blâmer: Fredric March et Gary Cooper, quand même!!/image%2F0994617%2F20230717%2Fob_b1bc4c_design-for-living-blu-ray.jpg)

Voilà, tout ce préambule pour énoncer des évidences: King Kong est un chef d'oeuvre, et bien sur il date de 1933, et donc la vision des indigènes de l'île y est volontiers caricaturale. Sauf que... On a beaucoup parlé des séquences disparues du film, et de celles qui ont été retrouvées. On sait que la version actuellement disponible contient tout ce que Cooper a voulu laisser dans le film (Il semble que la fameuse scène des araignées ait été enlevée avant la première par les auteurs, qui trouvaient qu'elle ralentissait le film. Sorry, Peter Jackson!!); mais parmi les scènes longtemps censurées, il y avait d'une part les séquences à connotation sexuelle, et d'autre part les bribes d'une scène de massacre, lorsque Kong dépasse le mur et commence à tout casser et à tout tuer, avec une certaine cruauté, dans le village de ses adorateurs. Mais cette scène certes cruelle mais indispensable trouve un écho parfait dans le massacre des New Yorkais par le gorille géant, de même que la detsruction des huttes trouve un écho dans les agissements du singe lâché en ville.

Voilà, tout ce préambule pour énoncer des évidences: King Kong est un chef d'oeuvre, et bien sur il date de 1933, et donc la vision des indigènes de l'île y est volontiers caricaturale. Sauf que... On a beaucoup parlé des séquences disparues du film, et de celles qui ont été retrouvées. On sait que la version actuellement disponible contient tout ce que Cooper a voulu laisser dans le film (Il semble que la fameuse scène des araignées ait été enlevée avant la première par les auteurs, qui trouvaient qu'elle ralentissait le film. Sorry, Peter Jackson!!); mais parmi les scènes longtemps censurées, il y avait d'une part les séquences à connotation sexuelle, et d'autre part les bribes d'une scène de massacre, lorsque Kong dépasse le mur et commence à tout casser et à tout tuer, avec une certaine cruauté, dans le village de ses adorateurs. Mais cette scène certes cruelle mais indispensable trouve un écho parfait dans le massacre des New Yorkais par le gorille géant, de même que la detsruction des huttes trouve un écho dans les agissements du singe lâché en ville. A la fin du film, faut-il voir une forme d'humour auto-critique lorsque Denham semble prêt à triompher d'avoir eu raison ("It was beauty killed the beast", dit il depuis 90 minutes) alors qu'il est responsable de la mort d'un grand nombre de personnes, de destructions inouïes, et pour tout dire du chaos? en même temps, le film s'accomplit sous la forme d'un double crescendo qui est encore très efficace, 78 ans après. Mais Denham reviendra, pour le pire et pire encore, avec le film suivant de Cooper et Schoedsack, une suite vite faite et bien mal faite, qui ne fait honneur à aucun des artistes géniaux qui ont suivi le duo jusqu'à cette deuxième aventure: Son of Kong est un abominable navet. Pas King Kong; son statut royal, ce film ne l'a pas volé!

A la fin du film, faut-il voir une forme d'humour auto-critique lorsque Denham semble prêt à triompher d'avoir eu raison ("It was beauty killed the beast", dit il depuis 90 minutes) alors qu'il est responsable de la mort d'un grand nombre de personnes, de destructions inouïes, et pour tout dire du chaos? en même temps, le film s'accomplit sous la forme d'un double crescendo qui est encore très efficace, 78 ans après. Mais Denham reviendra, pour le pire et pire encore, avec le film suivant de Cooper et Schoedsack, une suite vite faite et bien mal faite, qui ne fait honneur à aucun des artistes géniaux qui ont suivi le duo jusqu'à cette deuxième aventure: Son of Kong est un abominable navet. Pas King Kong; son statut royal, ce film ne l'a pas volé!