Dès le départ de ce "drame social" , un carton nous annonce, pendant que la bande-son égrène des airs du folklore sudiste, les intentions documentaires du film, censé nous éclairer de façon objective sur le problème qu'il dépeint: l'injutsice ressentie par certains devnat l'inégalité flagrante du système des plantations de coton, qui aprtiennent à des "grands seigneurs" riches, et qui laissent des paysans cueillir leur coton, en l'échange du minimum vital. Les auteuirs assurent le spectateur de leur impartialité, mais on verra très vite que c'est on ne peut plus faux. Mais la recherche d'un moyen de pendre parti, dans ce film qui nous expose un problème souvent révoltant, voilà ce qui en fait l'intérêt, et voilà, apparemment, ce à quoi sert le personnage principal...

Richard Barthelmess incarne Marvin Blake, un jeune homme du Sud qui fait partie de cette classe de gens exploités. Contrairement à bien des jeunes de son age, il va à l'école, souhaite se sortir de sa condition. A la mort de son père, leur employeur, le planteur Lane Norwood (Berton Churchill), l'embauche pour être son comptable personnel, et le laisse aller à l'école, tout en lui demandant de tenir la boutique locale, dont il est le propriétaire. Le jeune homme, par gratitude et par loyauté, va en effet tenir la boutique et les comptes, mais va aussi fermer les yeux sur les vls perpétrés par les siens. Son désir de se situer entre les deux, sans prendre parti, est mis à mal par un lynchage auquel Norton est mêlé.

Ce petit résumé ne serait pas complet si on ne mentionnait que tout en étant tiraillé entre deux partis et deux loyautés, Marvin est aussi sollicité par deux femmes, la sage Betty (Dorothy Jordan), fille de ses voisins, et qui a grandi dans la même misère et la même promiscuité que lui, et la délurée Madge (Bette Davis), la fille de Norwood, qui vaut au film d'être entrée dans la légende, grâce à sa fameuse phrase dite d'un accent sudiste par la jeune femmeà Marvin: "I'd like to kiss you, but I just washed my hair" (J'aimerais bien t'embrasser, mais je viens de me laver les cheveux)...

Les doutes que j'ai émis concernant le parti-pris d'objectivité sont dus à l'évidence ignominie de la situation dans laquelle les cueilleurs de coton vivent, mise en évidence

dès la première scène: la famile Blake est en plein travail (Parents et enfants, à l'exception de Marvin), et Norwood, en costume blanc et grosse voiture, passe, s'étonne de l'absence de Marvin,

entend le père l'excuser, lui dire que le jeune homme est à l'école, et Norton dit, en toute simplicité, que la famille n'a pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. en un simple échange,

on a de quoi définitivement prendre parti, et on n'aura pas grand chose pour aller dans l'autre sens: biens ur, les vols commis par les amis de Blake ne sont pas jolis, jolis, et les vexations

auxquelles le jeune homme est soumis, ou l'intimidation, ou le fait qu'on lui force la main pour commettre un vol.. quoi qu'il en soit, la condition des paysaons ecuse tout, ici, y compris un

incendie volontaire... c'est tout le sens d'une réunion finale au cours de laquelle un juriste et Marvin Blake rendent la justice, et accablent clairement e système, c'est-à-dire les

patrons...

Les doutes que j'ai émis concernant le parti-pris d'objectivité sont dus à l'évidence ignominie de la situation dans laquelle les cueilleurs de coton vivent, mise en évidence

dès la première scène: la famile Blake est en plein travail (Parents et enfants, à l'exception de Marvin), et Norwood, en costume blanc et grosse voiture, passe, s'étonne de l'absence de Marvin,

entend le père l'excuser, lui dire que le jeune homme est à l'école, et Norton dit, en toute simplicité, que la famille n'a pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. en un simple échange,

on a de quoi définitivement prendre parti, et on n'aura pas grand chose pour aller dans l'autre sens: biens ur, les vols commis par les amis de Blake ne sont pas jolis, jolis, et les vexations

auxquelles le jeune homme est soumis, ou l'intimidation, ou le fait qu'on lui force la main pour commettre un vol.. quoi qu'il en soit, la condition des paysaons ecuse tout, ici, y compris un

incendie volontaire... c'est tout le sens d'une réunion finale au cours de laquelle un juriste et Marvin Blake rendent la justice, et accablent clairement e système, c'est-à-dire les

patrons...

Curtiz est connu pour son intérêt pour ce genre de situations, dans lesquelles il montre un homme ou un groupe

d'hommes face à un choix cornélien. Il est aussi connu pour son parti-pris formel, qui le pousse à s'engager d'abord au niveau visuel, laissant les scénaristes et les acteurs faire leur travail.

Ce film a un autre metteur en scène crédité, en tous petits caractères, puisque ce bon William Keighley y est mentionné au titre d'associate director". Habituellement, le poste est mentionné chez

Curtiz sous l'appellation dialogue director, mais ici, il est probable que l'importance du dialogue a entrainé cette modification de titre... Je ne veux pas dire que Curtiz se soit

désinterressé de cet aspect, au contraire, les films 'sociaux' de ce genre (Black Fury, pour commencer, Alias the doctor) sont nombreux dans son oeuvre.

Mais le fait est que ce film passe par beaucoup de dialogues, et que d'autre part l'acteur principal, choisi en fonction de son allure modeste et ordinaire, Richard Barthelmess, est décidément

pâle. Il est bon lorsqu'il incarne le type modeste qui ose l'ouvrir, ce qu'il est réellement, et ce qui donne du poids à la fin; mais l'essentiel de ce film, c'est la symbolique hésitation entre

la sécurité incarnée par la jolie Betty (Explicitement une enfant), et la folie sensuelle représentée par la garce Madge, qui demande à marvin de se retourner pendant qu'elle enfile un vêtement

confortable, et lui demande de se retourner une fois qu'elle est nue... Ou encore cette scène de battue dans les marais, pour laquelle Curtiz a obtenu des cadrages extrêmes, dans lesquels on

n'aperçoit presque plus les hommes qui cherchent leur proie. Enfin, un petit montage discret, au début du film, montre l'intérêt ici de la main, de ses actions, du fait qu'elle puisse signifier

le travail, mais aussi l'engagement (La loyauté de Marvin), prendre (Norton prend, Madge prend, les paysans se servent, et le beau-père de Marvin force la main de sa mère), le travail scolaire,

voire la caresse... Un beau motif, qui sert ici de fil conducteur d'une courte série de scènes, bien dans le style de la Warner de l'époque.

Bref, un film qui a peut-être des défauts, et Curtiz fera mieux, mais... Même imparfait, Curtiz y a imprimé sa marque du début à la fin, et son caractère touche-à-tout le rend particulièrement intéressant à voir... De plus, le cinéaste reviendra à ce genre d'environnement social dans un film extrêmement culotté, Mountain Justice en 1937.

La mise en scène, fluide et

dynamique, repose beaucoup sur des mouvements de caméra qui partent des détails présents dans le champ : journaux, valises, vêtements, Les jambes d’Ann Dvorak, etc. L’élégance habituelle de

Curtiz rend la vision très plaisante, et c’est un bonheur cinématographique complet. Pas un chef d’œuvre, non, il y manque sans doute le grain de folie qui se retrouve dans Doctor

X, ou l’urgence baroque de 20,000 years in Sing-sing. En attendant, la vision de ce film excitant est totalement recommandée, et nous permet de retrouver l’étrange Ann

Dvorak, dont la Warner voulait faire sa grande star avant de remarquer Bette Davis… après Three on a match de Mervyn Le Roy Elle joue ici une autre femme au destin fatal, mais

c’est plus la frustration d’un passé que l’on devine (L’absence de sa mère, le sentiment d’être pourrie -rotten- comme elle le dit souvent) plus que les circonstances fatales qui

La mise en scène, fluide et

dynamique, repose beaucoup sur des mouvements de caméra qui partent des détails présents dans le champ : journaux, valises, vêtements, Les jambes d’Ann Dvorak, etc. L’élégance habituelle de

Curtiz rend la vision très plaisante, et c’est un bonheur cinématographique complet. Pas un chef d’œuvre, non, il y manque sans doute le grain de folie qui se retrouve dans Doctor

X, ou l’urgence baroque de 20,000 years in Sing-sing. En attendant, la vision de ce film excitant est totalement recommandée, et nous permet de retrouver l’étrange Ann

Dvorak, dont la Warner voulait faire sa grande star avant de remarquer Bette Davis… après Three on a match de Mervyn Le Roy Elle joue ici une autre femme au destin fatal, mais

c’est plus la frustration d’un passé que l’on devine (L’absence de sa mère, le sentiment d’être pourrie -rotten- comme elle le dit souvent) plus que les circonstances fatales qui

.jpg) motivent l’approche de Curtiz dans ce film. Cela dit, des détails de mise en scène portent l’accent sur un thème familier au metteur en scène, puisque Molly est en exil permanent. La

fuite de l’héroïne avec Nick, le gangster, est symbolisée par les plaques d’immatriculation de leurs voitures successives, indiquant des états différents (Missouri, Ohio, Illinois) et des années

d’émission différentes : 1930, 1931. Un moyen purement visuel d’indiquer à la fois la fuite en avant, le passage du temps et le déplacement dans l’espace. La fuite perpétuelle de Molly

trouve un écho dans l’indécision de Scott, qui dit en voyant la jeune femme boire avec aplomb son bonheur de l’avoir trouvée, et ironise aussi souvent que possible sur leur compatibilité. Mais le

fait est qu’il a raison, ces deux-là se sont trouvés, et ils sont faits l’un pour l’autre.

motivent l’approche de Curtiz dans ce film. Cela dit, des détails de mise en scène portent l’accent sur un thème familier au metteur en scène, puisque Molly est en exil permanent. La

fuite de l’héroïne avec Nick, le gangster, est symbolisée par les plaques d’immatriculation de leurs voitures successives, indiquant des états différents (Missouri, Ohio, Illinois) et des années

d’émission différentes : 1930, 1931. Un moyen purement visuel d’indiquer à la fois la fuite en avant, le passage du temps et le déplacement dans l’espace. La fuite perpétuelle de Molly

trouve un écho dans l’indécision de Scott, qui dit en voyant la jeune femme boire avec aplomb son bonheur de l’avoir trouvée, et ironise aussi souvent que possible sur leur compatibilité. Mais le

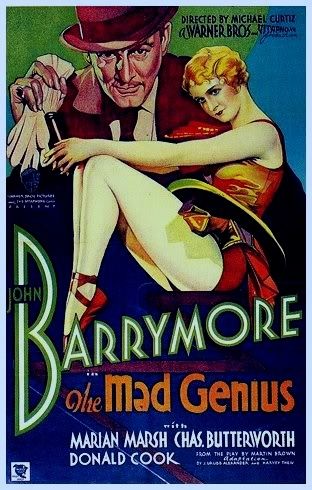

fait est qu’il a raison, ces deux-là se sont trouvés, et ils sont faits l’un pour l’autre. The mad genius

The mad genius/image%2F0994617%2F20201009%2Fob_6ff604_bitterteaofgeneralyen23.png)

Moins connue que ses films fédérateurs tournés plus tard, cette histoire d'amour déguisée en film d'aventures exotiques est l'un des plus beaux Capra. Sorti en 1933, en pleine période dite pré-code, c'est un film qui joue constamment avec la censure, et qui affiche des possibilités surprenantes, mais c'est aussi un tour de force technique qui laisse pantois.

Moins connue que ses films fédérateurs tournés plus tard, cette histoire d'amour déguisée en film d'aventures exotiques est l'un des plus beaux Capra. Sorti en 1933, en pleine période dite pré-code, c'est un film qui joue constamment avec la censure, et qui affiche des possibilités surprenantes, mais c'est aussi un tour de force technique qui laisse pantois./image%2F0994617%2F20201009%2Fob_fd4be2_89147614-o.png)

/image%2F0994617%2F20201009%2Fob_a18a27_89147841-o.png)

/image%2F0994617%2F20201009%2Fob_63afd3_bitter-tea-megan-tear-down-cheek-1019x.png)

/image%2F0994617%2F20201009%2Fob_d8bb20_bitterteaofgeneralyen15.png)

/image%2F0994617%2F20201009%2Fob_292bb1_s-725-9e91fa.jpg)

/image%2F0994617%2F20201009%2Fob_2847c7_unnamed.jpg)

Petit film d’épouvante réalisé en plein cœur de la vague des films d’horreur entamée par les succès en 1931 de Dracula et Frankenstein pour Universal, Doctor X était la réponse de la Warner, tout comme Freaks et Fu-Manchu étaient celle de la MGM, Dr Jekyll celle de la Paramount et The most dangerous game celle de la RKO. L’énumération le montre bien : tous ces films évoluent dans des univers différents, et on peut schématiquement affirmer que chaque firme répond avec ses propres armes, son propre style. Doctor X sera un film super-Warner ou ne sera pas, il est donc fait appel à Michael Curtiz. En ces années 1931-1933, WB sort selon Jean-Pierre Coursodon 17 films de Curtiz, c’est donc une valeur sure. Mais Doctor X possède sur toute la concurrence un atout de poids : il est tourné en couleurs, à l’aide du système Technicolor deux bandes : le film consiste en deux bandes de celluloid de couleurs(Composite, ce ne sont pas des couleurs primaires)différentes qui une fois placées l’une sur l’autre recomposent la palette de l’image. Ce sera le même principe grosso modo avec le Technicolor 3 bandes utilisé plus tard(Robin Hood, Gone with the wind)mais les trois couleurs primaires seront utilisées, de manière à obtenir des teintes plus variées, et notamment du vrai bleu, du vrai rouge… ce qui n’est pas le cas ici. Une parenthèse s’impose: les réalisateurs détestaient le Technicolor, qui avait surtout été utilisé pour quelques scènes occasionnelles dans certains films lors des années 20. Le recours au long métrage était toujours une expérience, voire un gimmick ; rare sont les réalisateurs qui y ont eu recours plusieurs fois. Curtiz qui récidivera l’année suivante avec The Mystery of the Wax Museum en fait partie, et ses deux films en 2-strip Technicolor sont, aux cotés de The Black Pirate de Douglas Fairbanks, parmi les plus merveilleuses œuvres en couleurs de l’époque.

Petit film d’épouvante réalisé en plein cœur de la vague des films d’horreur entamée par les succès en 1931 de Dracula et Frankenstein pour Universal, Doctor X était la réponse de la Warner, tout comme Freaks et Fu-Manchu étaient celle de la MGM, Dr Jekyll celle de la Paramount et The most dangerous game celle de la RKO. L’énumération le montre bien : tous ces films évoluent dans des univers différents, et on peut schématiquement affirmer que chaque firme répond avec ses propres armes, son propre style. Doctor X sera un film super-Warner ou ne sera pas, il est donc fait appel à Michael Curtiz. En ces années 1931-1933, WB sort selon Jean-Pierre Coursodon 17 films de Curtiz, c’est donc une valeur sure. Mais Doctor X possède sur toute la concurrence un atout de poids : il est tourné en couleurs, à l’aide du système Technicolor deux bandes : le film consiste en deux bandes de celluloid de couleurs(Composite, ce ne sont pas des couleurs primaires)différentes qui une fois placées l’une sur l’autre recomposent la palette de l’image. Ce sera le même principe grosso modo avec le Technicolor 3 bandes utilisé plus tard(Robin Hood, Gone with the wind)mais les trois couleurs primaires seront utilisées, de manière à obtenir des teintes plus variées, et notamment du vrai bleu, du vrai rouge… ce qui n’est pas le cas ici. Une parenthèse s’impose: les réalisateurs détestaient le Technicolor, qui avait surtout été utilisé pour quelques scènes occasionnelles dans certains films lors des années 20. Le recours au long métrage était toujours une expérience, voire un gimmick ; rare sont les réalisateurs qui y ont eu recours plusieurs fois. Curtiz qui récidivera l’année suivante avec The Mystery of the Wax Museum en fait partie, et ses deux films en 2-strip Technicolor sont, aux cotés de The Black Pirate de Douglas Fairbanks, parmi les plus merveilleuses œuvres en couleurs de l’époque. Cette mise en scène tire par ailleurs sa cohésion, d’autant plus remarquable si l’on se penche sur l’aspect hybride (Genres, acteurs de style différents…) du film, de la volonté de Curtiz de relayer le X du titre par sa mise en scène: les docteurs dissimulent tous un handicap ou une cicatrice, une malformation ou un vice, et le film est couturé de partout : combien de grilles, de croisement de fenêtres, d’ombres, de colonnes de rampe d’escalier viennent se placer entre nous et les acteurs pour participer à la dissimulation générale? Et du même coup, comment ne pas s’interroger sur le Docteur Xavier lui-même, y compris une fois le film vu, et une fois qu’il est disculpé ? Lorsqu’il examine le corps mutilé d’un collègue, se content-t-il d’examiner ou…? Il est frappant de constater que pour un directeur d’académie médicale, il a de drôles de motivations, s’étant efforcé de rassembler autour de lui une bande de bras-cassés (Littéralement) obsédés par les fanges déliquescentes les plus tortueuses de l’ame humaine : cannibalisme, influence de la lune… cela ressemble ç un appel d’offres pour savant fou. Et d’ailleurs, la première fois que l’on voit e Docteur Xavier avec sa fille, c’est pour le voir gêné par la lumière du jour. Pourquoi? On me répondra qu’il s’agit principalement de fournir du suspense au public, ce qui est vrai, mais il s’agit aussi d’ouvrir des portes, et le fait qu’on ait négligé de répondre à ces questions dans le cadre du scénario ne gêne en rien Curtiz lui-même, qui contrairement à d’autres réalisateurs qui auraient trouvé certaines scènes redondantes ou inutiles, les garde et les traite avec le même perfectionnisme que toutes les scènes plus importantes… Cela sert son dessein, et c’était le principal contentieux avec le studio, et cela s’apparente sans doute à toute l’histoire de sa vie de réalisateur…

Cette mise en scène tire par ailleurs sa cohésion, d’autant plus remarquable si l’on se penche sur l’aspect hybride (Genres, acteurs de style différents…) du film, de la volonté de Curtiz de relayer le X du titre par sa mise en scène: les docteurs dissimulent tous un handicap ou une cicatrice, une malformation ou un vice, et le film est couturé de partout : combien de grilles, de croisement de fenêtres, d’ombres, de colonnes de rampe d’escalier viennent se placer entre nous et les acteurs pour participer à la dissimulation générale? Et du même coup, comment ne pas s’interroger sur le Docteur Xavier lui-même, y compris une fois le film vu, et une fois qu’il est disculpé ? Lorsqu’il examine le corps mutilé d’un collègue, se content-t-il d’examiner ou…? Il est frappant de constater que pour un directeur d’académie médicale, il a de drôles de motivations, s’étant efforcé de rassembler autour de lui une bande de bras-cassés (Littéralement) obsédés par les fanges déliquescentes les plus tortueuses de l’ame humaine : cannibalisme, influence de la lune… cela ressemble ç un appel d’offres pour savant fou. Et d’ailleurs, la première fois que l’on voit e Docteur Xavier avec sa fille, c’est pour le voir gêné par la lumière du jour. Pourquoi? On me répondra qu’il s’agit principalement de fournir du suspense au public, ce qui est vrai, mais il s’agit aussi d’ouvrir des portes, et le fait qu’on ait négligé de répondre à ces questions dans le cadre du scénario ne gêne en rien Curtiz lui-même, qui contrairement à d’autres réalisateurs qui auraient trouvé certaines scènes redondantes ou inutiles, les garde et les traite avec le même perfectionnisme que toutes les scènes plus importantes… Cela sert son dessein, et c’était le principal contentieux avec le studio, et cela s’apparente sans doute à toute l’histoire de sa vie de réalisateur…

Florence Fallon, la fille d'un pasteur déchu de ses fonctions par un groupe de pères-la-pudeur, annonce à la congrégation la mort de son père, survenue quelques minutes avant la messe. En colère, elle les chasse en les accusant d'hypocrisie. Un homme qui passait, témoin de la scène, se trouve être un escroc, spécialistes en arnaques en tout genre. Il profite de la colère de la jeune femme pour lui proposer un moyen de se venger, et ils montent tous deux une affaire: Evangéliste médiatique, Florence amasse les foules et l'argent qui va avec, promettant de construire un tabernacle qui ne verra jamais le jour. Elle guérit aussi les éclopés, tous complices, jusqu'au jour ou un ancien soldat, aveugle, qui avait le projet de se suicider, se rend à une de ses spectaculaires représentations, et tombe amoureux d'elle.

Florence Fallon, la fille d'un pasteur déchu de ses fonctions par un groupe de pères-la-pudeur, annonce à la congrégation la mort de son père, survenue quelques minutes avant la messe. En colère, elle les chasse en les accusant d'hypocrisie. Un homme qui passait, témoin de la scène, se trouve être un escroc, spécialistes en arnaques en tout genre. Il profite de la colère de la jeune femme pour lui proposer un moyen de se venger, et ils montent tous deux une affaire: Evangéliste médiatique, Florence amasse les foules et l'argent qui va avec, promettant de construire un tabernacle qui ne verra jamais le jour. Elle guérit aussi les éclopés, tous complices, jusqu'au jour ou un ancien soldat, aveugle, qui avait le projet de se suicider, se rend à une de ses spectaculaires représentations, et tombe amoureux d'elle. La réalisation est solide, le montage aussi. Capra impose une diction à cent à l'heure, ce qui ne le quittera pas, et le jeu fervent des acteurs lui doit beaucoup. Il y aurait eu des chances de sombrer dans le ridicule (Et les grands messes avec lion et cage n'en sont pas loin) mais l'atmosphère pré-code imbibe le film (sans jeu de mots), l'humour discret et les personnages (Surtout joués par Stanwyck et David Manners) sont attachants. Le film est l'acte de naissance de ce que d'aucuns appelleront Capra-corn (Jeu de mots, visant à dénigrer l'auteur de It's a wonderful life), mais que je préfère, plus sobrement, appeler le style de Frank Capra, dont l'ambition et les prétentions ne font aucun doute: ce R qu'il mettait au milieu de son nom à l'époque (A Frank R. Capra production) n'était qu'une façon de se rendre plus important, lui qui voulait avoir son nom "au dessus du titre" de ses films. Bon, d'une part il l'a finalement obtenu, et ensuite, ce film prouve qu'il le méritait bien.

La réalisation est solide, le montage aussi. Capra impose une diction à cent à l'heure, ce qui ne le quittera pas, et le jeu fervent des acteurs lui doit beaucoup. Il y aurait eu des chances de sombrer dans le ridicule (Et les grands messes avec lion et cage n'en sont pas loin) mais l'atmosphère pré-code imbibe le film (sans jeu de mots), l'humour discret et les personnages (Surtout joués par Stanwyck et David Manners) sont attachants. Le film est l'acte de naissance de ce que d'aucuns appelleront Capra-corn (Jeu de mots, visant à dénigrer l'auteur de It's a wonderful life), mais que je préfère, plus sobrement, appeler le style de Frank Capra, dont l'ambition et les prétentions ne font aucun doute: ce R qu'il mettait au milieu de son nom à l'époque (A Frank R. Capra production) n'était qu'une façon de se rendre plus important, lui qui voulait avoir son nom "au dessus du titre" de ses films. Bon, d'une part il l'a finalement obtenu, et ensuite, ce film prouve qu'il le méritait bien.