Après le spectaculaire premier film de Bird pour Pixar, qui marquait définitivement l'arrivée du petit studio dans la cour des grands en proposant le poste de metteur en scène à une personnalité extérieure, et non à un membre de l'équipe (Au prix de quels renoncements? L'histoire ne le dit pas), Ratatouille est plutôt inattendu; basé après le film de super-héros qu'était The incredibles sur une histoire de rat qui vit dans l'ombre des humains, et imite l'une de leurs particularités (La cuisine) au point d'avoir du génie, on pouvait craindre une hyper-Dineyisation, si j'ose créer un verbe un peu lourd de sens... Mais comme The incredibles n'était pas qu'un film de super-héros, Ratatouille n'est pas non plus qu'un film sur un gentil animal qui vient faire de la cuisine pour les humains...

Rémy est un rat qui n'est pas comme les autres; là ou ses congénères sont des voleurs de nourriture qui ne sont pas très regardants quant à la qualité de ce qu'ils ingurgitent, Rémy est un esthète de la nourriture, versé sur la grande cuisine, et qui a absorbé les leçons prodiguées à la télévision par le grand chef mythique Gusteau. Non que Rémy ait la télévision, non: il n'est pas ce genre de rat. Dans la campagne Française ou il vit, il a repéré une maison dans laquelle la vieille dame qui l'habite s'endort tous les après-midis devant une émission culinaire, il lui suffit donc de s'installer tranquillement et de rêver devant les émissions de son héros. Mais son talent pour la délicatesse gustative n'a aucune utilité pour la horde, sauf... la capacité à détecter une odeur de mort-aux-rats dans la nourriture. Rémy, de fait indispensable à la tribu mais qui s'ennuie profondément, attend son tour.... Qui viendra lors d'une fuite de la famille de rats vers les égouts, puis vers Paris. Séparé des autres, Rémy atterrit dans les cuisines de chez Gusteau. Le chef étant décédé, le restaurant vit sur ses acquis, mis à mal par les coups de boutoir d'un critique, Anton Ego. Lorsqu'il arrive, Rémy est amené à aider un commis, Alfredo Linguini, à réaliser une soupe qui sera si appréciée que les cuisiniers de chez Gusteau vont se prendre à croire à un renouveau du restaurant... Mais ça ne fait pas les affaires de Skinner, le nouveau chef, qui a déjà pré-vendu des abominables plats surgelés sous le nom terni de Gusteau, et qui entend bien développer cette activité au détriment de l'établissement; de son côté, Linguini fait un pacte avec Rémy pour continuer à prétendre qu'il est le nouveau chef du prestigieux restaurant.

En effet, Rémy le rat n'est pas si gentil, après tout. Sommé de choisir entre sa famille et ses nouveaux maîtres, il choisit... de ne pas choisir, et de montrer qui est le patron: lui. la famille? des pique-assiettes, uniquement utiles quand on les commande et qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Les maîtres? Coincés par la réputation de leur restaurant, ils sont surtout désireux de retrouver ne serait-ce que des bribes des succès d'autrefois. Et de fait, tous, y compris Linguini le faux chef, et Colette la vraie cuisinière qui évite de trop faire d'expériences, sont finalement des médiocres, le rat ne se cache pas de le montrer... Il est sûr de lui, à juste titre en ce qui concerne d'ailleurs ses talents culinaires, et souvent sceptique sur la devise de Gusteau: tout le monde peut cuisiner, pensait le maître; le rat, lui ajoute: "mais certains feraient mieux de ne pas le faire..."

Le film est brillant, parfaitement rythmé: aucun temps mort, aucune chanson pour tout casser, pas non plus de ce mauvais esprit sur commande qui transforme le visionnage des films Dreamworks en calvaire, et un suspense ascendant: on a compris très tôt que la véritable confrontation dans le film n'est pas celle de Rémy avec Linguini, ce garçon n'étant pas de taille; ce n'est pas non plus avec l'inspection sanitaire, encore moins avec Skinner. Non: LA confrontation dans le film, celle qui fait le sel d'une dernière demi-heure enlevée, c'est bien sûr avec l'impitoyable critique Anton Ego... Ce qui nous amène inévitablement au sujet du film, sur l'art et la critique: Ego, critique, le reconnaît, la position de l'écrivain qui fait son métier de critiquer les autres est paradoxale; on peut sans doute attribuer mille fois plus de sens et d'intérêt à l'objet d'art critiqué qu'au texte qui en prouve l'ineptie et le manque de valeur... La réflexion menée dans le film, incarnée par Rémy le rat, est basée sur le fait que quand l'art doit s'exprimer, il faut le laisser faire, qu'on soit un homme, une femme, un peintre, un écrivain, un cuisinier ou un rat... Et Bird, qui connaît bien son art lui-même, s'est fait un point d'honneur de représenter la rencontre entre la cuisine de Rémy et les papilles gustatives des protagonistes. Voilà où se situe le véritable théâtre des opérations, pas dans la cuisine, pas dans les casseroles, pas dans la salle: là où on mange, vraiment... Et les critiques ne sont pas à proprement parler des ogres non plus, puisque Ego montre qu'il peut aussi devenir un allié, et va mettre sa réputation en jeu à la fin du film.

Tout ça est réalisé avec le talent habituel des films Pixar: pas de vulgaire gros ogre sous-développé du bulbe et horriblement mal dessiné à l'horizon, Ratatouille est du 100% Shrek-free, heureusement. Le film est d'une beauté formelle rare, avec son Paris pour univers parallèle pas si éloigné de la vision d'un Jean-Pierre Jeunet, et sa mise en scène bouillonnante qui se situe à hauteur de rongeur est d'une énergie folle. Le film n'est sans doute pas aussi fédérateur qu'a pu l'être The Incredibles (Le Citizen Kane de Brad Bird, quand on y pense: arrivée extérieure d'un metteur en scène, carte blanche... sauf qu'il n'était pas à son coup d'essai), mais c'est aussi un film qui nous amène avec délicatesse à voir une forme de vérité rassurante qui est en face de nous: il y aura toujours des Rémy, qu'ils soient peintres, cinéastes, ou... confectionneurs de ratatouille. A propos de ratatouille, le titre est génial, puisque trois fois justifié. Deux fois de façon limite, donc ça ne compte pas: Linguini bafouille, et en vient à dire "ratatouille", bon; le rat est cuisinier, donc rat-atouille... mouais; mais le plat choisi pour répondre à l'impossible défi du très inquiétant Anton Ego, c'est bien sûr le rustique plat aux légumes du soleil... Une façon de dire, exactement comme dans The incredibles, que c'est parfois les plus vieilles recettes qui font les meilleurs plats. Et les films d'animation n'ont pas besoin de plus que de trouver la bonne histoire, le bon rythme, le bon suspense, et le bon graphisme... a part des bons artistes, s'entend.

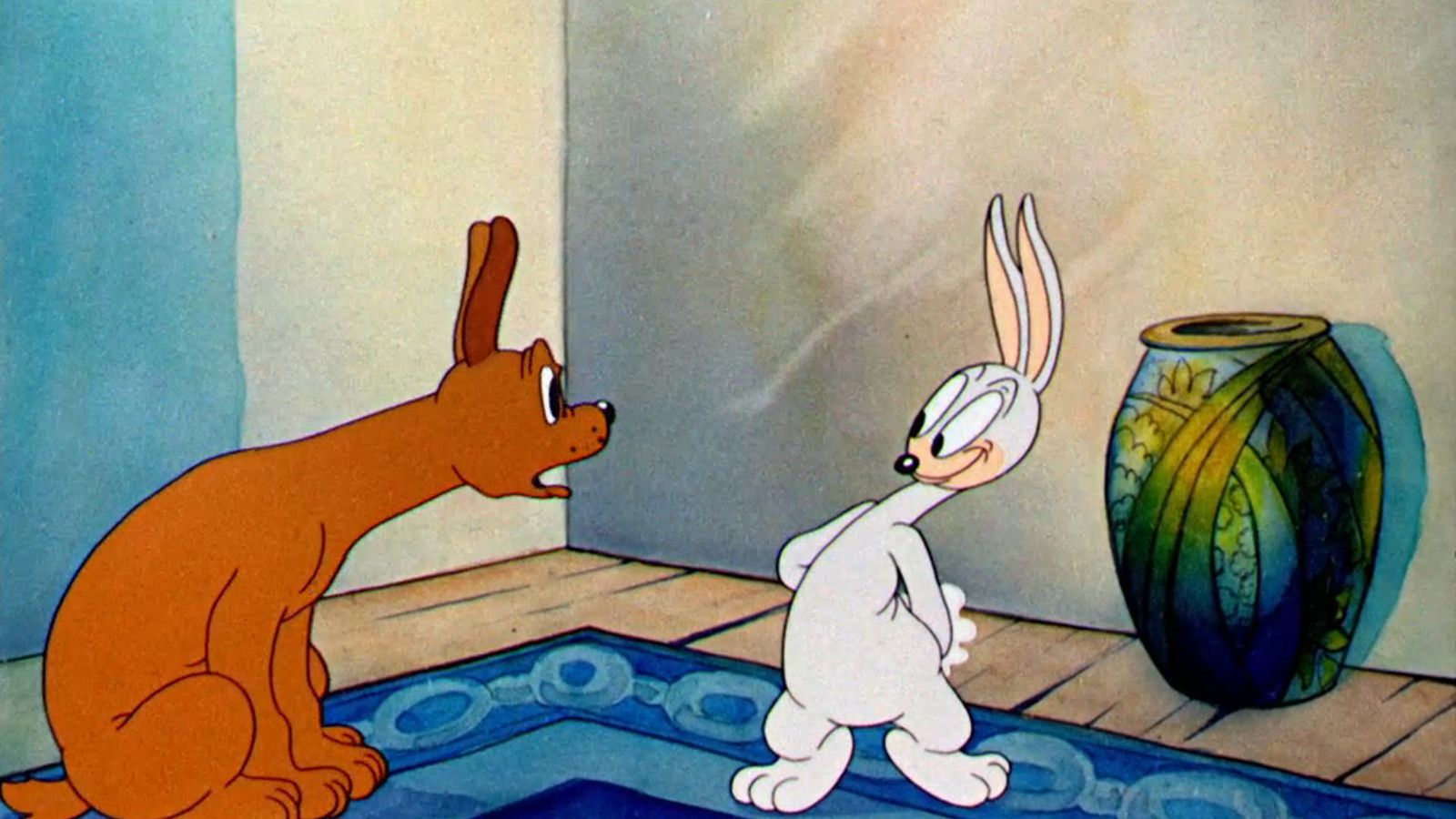

Il est probable que bien des personnages mythiques de dessin animé de court métrage ont ainsi commencé leur carrière: par une apparition dans un one-shot, soit un film à part. Il siffit de penser à One froggy evening du même Chuck Jones, ou pour quitter la Warner Bros, à Screwball Squirrel, inventé par Tex Avery pour les besoins d'une attaque virulente anti-Disney à la MGM. Marc Anthony, le gros chien, n'a pas fait bien sûr une carrière proche de celle d'un Bugs Bunny ou d'un Daffy Duck, loin s'en faut, mais son apparition dans trois Merrie melodies de la WB entre 1951 et 1953 a assuré au gros chien tendre et ami inconditionnel inattendu d'un tout petit chat, un culte durable...

Il est probable que bien des personnages mythiques de dessin animé de court métrage ont ainsi commencé leur carrière: par une apparition dans un one-shot, soit un film à part. Il siffit de penser à One froggy evening du même Chuck Jones, ou pour quitter la Warner Bros, à Screwball Squirrel, inventé par Tex Avery pour les besoins d'une attaque virulente anti-Disney à la MGM. Marc Anthony, le gros chien, n'a pas fait bien sûr une carrière proche de celle d'un Bugs Bunny ou d'un Daffy Duck, loin s'en faut, mais son apparition dans trois Merrie melodies de la WB entre 1951 et 1953 a assuré au gros chien tendre et ami inconditionnel inattendu d'un tout petit chat, un culte durable...

films les plus tendres faits à la Warner. Lorsque, dans Feed the kitty, Marc Anthony a caché le chaton dans la farine, et qu'il voit sa maîtresse se lancer dans la préparation de cookies, il ne sait bien sur pas que le petit a quitté sa cachette, et le film devient ensuite basé sur les réactions du chien devant l'horreur de ce qu'il imagine: il ne peut rien faire contre sa maîtresse qui utilise un robot mixeur pour la pâte à gâteaux, et s'imagine à la fin que le cookie qu'on lui donne est tout ce qu'il reste de son ami. Les réactions du chien sont drôles, inventives (Et seront d'ailleurs reprises dans Monsters Inc, de Pete Docter, en guise d'hommage appuyé), mais elles sont surtout sincères et déchirantes, au premier degré...

films les plus tendres faits à la Warner. Lorsque, dans Feed the kitty, Marc Anthony a caché le chaton dans la farine, et qu'il voit sa maîtresse se lancer dans la préparation de cookies, il ne sait bien sur pas que le petit a quitté sa cachette, et le film devient ensuite basé sur les réactions du chien devant l'horreur de ce qu'il imagine: il ne peut rien faire contre sa maîtresse qui utilise un robot mixeur pour la pâte à gâteaux, et s'imagine à la fin que le cookie qu'on lui donne est tout ce qu'il reste de son ami. Les réactions du chien sont drôles, inventives (Et seront d'ailleurs reprises dans Monsters Inc, de Pete Docter, en guise d'hommage appuyé), mais elles sont surtout sincères et déchirantes, au premier degré... Il y a fort à parier que Jones, qui souhaitait toucher à tout, tout expérimenter, a accepté de se lancer dans l'entreprise avec gourmandise; on retrouve sa patte dans la gestuelle des trois films, et le rythme lui est propre. Qu'il n'y soit pas revenu longtemps ne nous étonnera pas: il était plus attiré par le fait d'explorer la noirceur dans la plupart de ses films, et il avait après tout déjà fort à faire avec ses propres séries, notamment le Coyote, ainsi qu'avec les nombreux films de Bugs Bunny, Daffy Duck, Pepe le Pew ou les all-stars qu'il tournait. Que le premier des trois films soit devenu un classique prouve au moins que l'alliance de la tendresse et de l'humour visuel décalé de Chuck Jones fonctionnait... Et ces films d'un autre âge insouciant fait de confort et de conformité, les années 50 aux Etats-Unis, n'ont pas vieilli, réussissant à provoquer le rire encore aujourd'hui. Qu'un metteur en scène touche-à-tout ait mis à profit des dessins animés plus volontiers destinés aux enfants pour se concentrer sur l'alliance amicale inattendue entre deux animaux qui ont habituellement tendance à se faire la guerre ne manque finalement pas de piquant, mais je ne me rendrai pas sur ce terrain, me contentant de dire qu'en ces temps ou la méfiance entre les communautés refait surface de manière alarmante, on peut toujours se réfugier auprès de Marc Anthony et Little Pussyfoot.

Il y a fort à parier que Jones, qui souhaitait toucher à tout, tout expérimenter, a accepté de se lancer dans l'entreprise avec gourmandise; on retrouve sa patte dans la gestuelle des trois films, et le rythme lui est propre. Qu'il n'y soit pas revenu longtemps ne nous étonnera pas: il était plus attiré par le fait d'explorer la noirceur dans la plupart de ses films, et il avait après tout déjà fort à faire avec ses propres séries, notamment le Coyote, ainsi qu'avec les nombreux films de Bugs Bunny, Daffy Duck, Pepe le Pew ou les all-stars qu'il tournait. Que le premier des trois films soit devenu un classique prouve au moins que l'alliance de la tendresse et de l'humour visuel décalé de Chuck Jones fonctionnait... Et ces films d'un autre âge insouciant fait de confort et de conformité, les années 50 aux Etats-Unis, n'ont pas vieilli, réussissant à provoquer le rire encore aujourd'hui. Qu'un metteur en scène touche-à-tout ait mis à profit des dessins animés plus volontiers destinés aux enfants pour se concentrer sur l'alliance amicale inattendue entre deux animaux qui ont habituellement tendance à se faire la guerre ne manque finalement pas de piquant, mais je ne me rendrai pas sur ce terrain, me contentant de dire qu'en ces temps ou la méfiance entre les communautés refait surface de manière alarmante, on peut toujours se réfugier auprès de Marc Anthony et Little Pussyfoot.

Up ne commence pas vraiment comme on l'attend d'un film animé de long métrage, à plus forte raison distribué par Disney: une séquence de 11 minutes qui détaille la rencontre, puis le mariage et enfin la longue vie en commun de deux personnes, Carl et Ellie. Unis dès l'enfance par l'amour à distance de l'aventure avec un grand A, ils ont une vie somme toute pépère, Carl étant vendeur de ballons! Ils s'aiment, mais n'ont pas d'enfants, et un jour Ellie décline, puis meurt. C'est poignant, et c'est essentiel pour le reste du film qui va s'attacher à la personne de Carl, un brave vieil homme devenu acariâtre par les circonstances, et qui pour finir sa vie en beauté, a décidé d'échapper à la réalité quotidinne, et en particulier à la menace d'éviction dont il fait l'objet dans son quartier en pleine rénovation, en attachant à sa maison des milliers de ballons qui vont le transporter vers l'endroit d'Amérique du Sud où Ellie et lui rêvaient d'aller vivre des aventures, des vraies... ce qu'il n'avait pas prévu, c'était d'emmener un scout.

Up ne commence pas vraiment comme on l'attend d'un film animé de long métrage, à plus forte raison distribué par Disney: une séquence de 11 minutes qui détaille la rencontre, puis le mariage et enfin la longue vie en commun de deux personnes, Carl et Ellie. Unis dès l'enfance par l'amour à distance de l'aventure avec un grand A, ils ont une vie somme toute pépère, Carl étant vendeur de ballons! Ils s'aiment, mais n'ont pas d'enfants, et un jour Ellie décline, puis meurt. C'est poignant, et c'est essentiel pour le reste du film qui va s'attacher à la personne de Carl, un brave vieil homme devenu acariâtre par les circonstances, et qui pour finir sa vie en beauté, a décidé d'échapper à la réalité quotidinne, et en particulier à la menace d'éviction dont il fait l'objet dans son quartier en pleine rénovation, en attachant à sa maison des milliers de ballons qui vont le transporter vers l'endroit d'Amérique du Sud où Ellie et lui rêvaient d'aller vivre des aventures, des vraies... ce qu'il n'avait pas prévu, c'était d'emmener un scout.

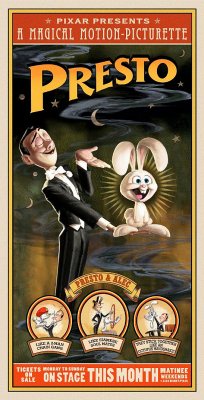

Chuck Jones, Tex Avery, ou deux réalisateurs mythiques, qui aimaient à faire passer le gag (Avery) et les personnages (Jones) devant l'histoire, et c'est un peu ce qu'on a ici: Un prestidigitateur est en retard pour son numéro, il remet donc à plus tard le diner de son collaborateur, un lapin. Celui-ci se venge en sabotant son numéro grâce à un dispositif qui me semble bien difficile à décrire... Magicien, lapin, théâtre, on est bien dans un cartoon classique... et c'est là qu'on se trompe: Presto dépasse tout ce qui a pu être fait en la matière, transcende le genre et va plus loin encore, en introduisant dans le monde du cartoon à gags (Et non des moindres, l'ensemble du film est à tomber par terre à force de rire) des éléments inattendus: d'une part, l'impression de vérité des lieux, le théâtre, sa loge et sa scène, les sièges avec les spectateurs; d'autre part, l'impression renforcée par la 3D que ce monde de cartoon est réel... Et tordant.

Chuck Jones, Tex Avery, ou deux réalisateurs mythiques, qui aimaient à faire passer le gag (Avery) et les personnages (Jones) devant l'histoire, et c'est un peu ce qu'on a ici: Un prestidigitateur est en retard pour son numéro, il remet donc à plus tard le diner de son collaborateur, un lapin. Celui-ci se venge en sabotant son numéro grâce à un dispositif qui me semble bien difficile à décrire... Magicien, lapin, théâtre, on est bien dans un cartoon classique... et c'est là qu'on se trompe: Presto dépasse tout ce qui a pu être fait en la matière, transcende le genre et va plus loin encore, en introduisant dans le monde du cartoon à gags (Et non des moindres, l'ensemble du film est à tomber par terre à force de rire) des éléments inattendus: d'une part, l'impression de vérité des lieux, le théâtre, sa loge et sa scène, les sièges avec les spectateurs; d'autre part, l'impression renforcée par la 3D que ce monde de cartoon est réel... Et tordant.