Jusqu'à la fin de sa vie, Mankiewicz a occulté Cleopatra d'une façon fort théâtrale, s'y référant comme à un objet inommable, et reléguant toute l'expérience au rang de désastre: ce n'était, après tout, pas son film, il n'avait pas spécialement voulu le faire, et il n'en était en rien responsable. La lecture de la très intéressante biographie de Kenneth Geist révèle que le tournage, s'il n'a pas été de tout repos d'un point de vue cinématographique, a aussi accumulé les excès de tout genre: argent coulant à flot de façon incontrôlable, dépassement en tous genres, réalisateur sous toutes sortes de drogues pour tenir, et l'impression que la maison-mère, à savoir la Fox, ne contrôlait plus rien – de fait c'est plus ou moins vrai: entre 1960 et 1963, peu de films ont été finalisés à la Fox, à l'image de ce Something's gotta give de Cukor qui était supposé être le grand retour de Marilyn Monroe, mais qui finira par être sa tombe, et dont une simple continuité de 25 minutes est tout ce qu'on a pu assembler. Ce n'est pourtant pas le cas de ce Cléopâtre: on estime que le premier montage de Mankiewicz durait 8 heures...

Jusqu'à la fin de sa vie, Mankiewicz a occulté Cleopatra d'une façon fort théâtrale, s'y référant comme à un objet inommable, et reléguant toute l'expérience au rang de désastre: ce n'était, après tout, pas son film, il n'avait pas spécialement voulu le faire, et il n'en était en rien responsable. La lecture de la très intéressante biographie de Kenneth Geist révèle que le tournage, s'il n'a pas été de tout repos d'un point de vue cinématographique, a aussi accumulé les excès de tout genre: argent coulant à flot de façon incontrôlable, dépassement en tous genres, réalisateur sous toutes sortes de drogues pour tenir, et l'impression que la maison-mère, à savoir la Fox, ne contrôlait plus rien – de fait c'est plus ou moins vrai: entre 1960 et 1963, peu de films ont été finalisés à la Fox, à l'image de ce Something's gotta give de Cukor qui était supposé être le grand retour de Marilyn Monroe, mais qui finira par être sa tombe, et dont une simple continuité de 25 minutes est tout ce qu'on a pu assembler. Ce n'est pourtant pas le cas de ce Cléopâtre: on estime que le premier montage de Mankiewicz durait 8 heures...

L' histoire est bien connue: c'est à Rouben Mamoulian qu'on a confié la mise en scène de ce film, au budget plombé avant même le tournage; pour qu'on cesse de lui proposer le rôle, Liz Taylor a demandé un cachet exorbitant, mais elle n'avait pas prévu de l'obtenir... Mamoulian a joué de malchance, puisque l'insistance de la Fox pour que le tournage se déroule à londres a peu profité au film. Et très vite, il s'est avéré que le capitaine ne convenait pas non plus. Mankiewicz a donc été sollicité, d'une part parce que Taylor avait beaucoup aimé travailler à ses côtés sur Suddenly, last summer, et d'autre part parce que le projet avait une touche à la fois littéraire et esthétique, qui faisait du metteur en scène de Julius Caesar une sorte d'idéal... Entre les hésitations du studio (Londres? Rome? Pinewood? Cinecittà?) et les absences fréquentes de la star dues à sa santé chancelante sans doute, le tournage a donc duré trois ans. L'inspiration en était pour le moins hétéroclite: pour la Fox, il s'agissait de retrouver le chemin des grosses superproductions qui avaient fait la gloire du Cinémascope, le format maison; après tout, Ben-Hur avait obtenu un ensemble non négligeable d'Oscars pour la MGM en 1959, c'est donc qu'il existait encore une possibilité pour ce genre de films. Pour Mankiewicz, il s'agissait de donner une dimension inédite à ce genre de film, en s'inspirant à la fois d'historiens contemporains, du genre lui-même, des grands auteurs antiquess (Plutarque, Suétone, Appien), et enfin de laisser l'inévitable ombre de Shakespeare et de Shaw marquer le script. Enfin, Mankiewicz a su construire le film sur trois personnages: Cléopâtre, bien entendu, mais aussi César et Marc Antoine, favorisant ainsi la conception d'un film qui toucherait aussi bien à la grande histoire, qu'à l'histoire intime... L'histoire d'amour soudaine, et inespérée, entre Richard Burton et Elizabeth Taylor était à ce titre une incroyable aubaine, permettant au film d'avoir un angle publicitaire des plus solides. Du moins c'est ce que se sont dit les dirigeants de la Fox.

En plus de Taylor, dont il me semble qu'on peut difficilement discuter la légitimité, Mankiewicz a donc finalement pu diriger l'impulsif Burton, qui fait de son Marc Antoine un cas assez complexe d'homme miné par sa position permanente de subalterne, et son ami Rex Harrison en César, qui va faire du général et dictateur Romain un personnage complexe et attachant. C'est la troisième collaboration entre les deux hommes, après Escape et The ghost and Mrs Muir.

On assiste donc à l'histoire de Cléopâtre, de l'arrivée de César à Alexandrie devant Ptolémée, l'indélicat frère de la belle qui avait décidé de se débarrasser de sa soeur, jusqu'au suicide de la reine après son aventure désastreuse avec Marc Antoine. La première partie se concentre sur l'intrigue politico-amoureuse entre Cléopâtre et César, de leur pacte scellé sur la base de la découverte par Cléopâtre de l'épilepsie du Romain jusqu'à l'assassinat de celui-ci; la deuxième partie tourne autour de la relation passionnelle de Cléopâtre avec Marc antoine, successeur auto-proclamé du militaire César, et la façon dont Octave, héritier politique du dictateur, a assuré le contrôle de Rome en se débarrassant d'Antoine.

Cléopâtre:

Aussi déterminée à prendre le trône d'Egypte que son frère Ptolémée est décidé à le garder, Cléopâtre s'allie à César d'un point de vue politique d'abord, même si la concernant, on comprend vite que l'alliance et le sexe sont intimement liés. Elle sait s'entourer, mais on constate que si elle est autocratique, capricieuse et arrogante, elle aime autant qu'elle est aimée par ses proches: Appolodorus, son garde du corps, et Sosigenes son plus proche conseiller en sont la preuve (C'est un autre ami de Mankiewicz qui interprète Sosigenes, le grand et trop rare Hume Cronyn). Cléopâtre est attirée par la force politique de César, dont elle admire la puissance conquérante, mais elle se livre à Antoine ensuite par amour: elle l'a toujours désiré, dit-elle, depuis ses douze ans... Elle consulte les oracles aussi souvent que possible, et va même faire partie des nombreux personnages qui préviennent César de sa fin prochaine, à égalité avec Calpurnia, l'épouse légitime. Ce mélange de sensualité, d'attitude régaliennes, de politique et de superstition fait toute la complexité du personnage, qui est attachant au-delà de tout ce qui aurait du la rendre insupportable: c'est dire si Elizabeth Taylor a su en faire quelque chose.

César:

Personnage complexe, l'un de ces hommes historiques (Tel Richelieu, par exemple) dont l'apparence et la légende prennent toute la place, César est souvent ce qu'en feront les artistes. Ainsi, Shakespeare semble-t-il montrer du dictateur (Auto-proclamé, et ce à coup de répression assez musclée, rappelons-le) les aspects les plus détestables, en prenant le parti de Brutus et des autres mutins. La vérité est peut-être assez bien incarnée dans la superbe interprétation de Ciaran Hinds dans la série télévisée Rome: un homme politique d'abord et avant tout, qui a compris que l'art militaire est nécessaire, mais pas seul; mais un homme avant tout, qui sans se laisser guider par les sentiments, leur accorde une place. C'est, avec un peu plus de bonhomie bien sûr, ce César là qui nous est montré dans Cleopatra. Du reste, il a fallu pour Mankiewicz composer avec une concurrence de taille: Shakespeare, bien sur, mais aussi Joseph L. Mankiewicz ont tous deux planché sur la question de la figure politique de César, à travers la pièce et son adaptation en 1953. Donc, ce nouveau film, sans l'occulter, va choisir un stratagème intéressant pour éluder la redite, en privilégiant l'image, puisque l'assassinat de César est entièrement vu par Cléopâtre, via la consultation d'un oracle, et les dialogues inévitables (Les ides de Mars, Et tu Brute, et le fameux discours d'Antoine) sont tout simplement éludés au profit de compositions impressionnantes mais muettes. La redite aurait été de toute façon hors sujet: le titre est Cléopâtre, et la reine ne se soucie en matière de politique que de la question égyptienne...

Antoine:

Apparaissant au milieu de la première partie, Antoine est un subalterne. C'est aussi son complexe: toujours le second de César, il supporte mal d'être considéré comme l'exécuteur des basses-oeuvres de son ennemi intime Octave, qui se joue de lui en permanence, et il va malgré son amour souffrir de la façon dont Cléopatre le considère elle aussi comme un second. Il va d'ailleurs s'y résigner et s'abandonner totalement à celle qu'il a suivi, allant jusqu'à devenir le responsable de la chute du régime égyptien, en même temps que de sa propre débâcle. Sa réponse à tout est celle d'un militaire, pas politicien pour deux sous, et la force brute et un brin cabocharde (Burton n'est pas Gallois pour rien, et Mankiewicz joue beaucoup là-dessus) qui lui a tant servi en tant que général, va lui être fatale lorsque face à lui la politique et les manigances vont prendre le dessus sur les habitudes militaires. Mais Antoine est également l'amoureux de Cléopâtre, et Mankiewicz se livre occasionnellement à de petits montages intéressants pour mettre en valeur le tumulte et les conflits permanents des deux amants, en les voyant se livrer à des joutes juxtaposées sur plusieurs scènes: cela met aussi en valeur, de façon probablement imprévue, la débauche de costumes différents que porte (Ou ne porte pas, puisqu'elle prend beaucoup de bains) Cléopâtre...

Apparaissant au milieu de la première partie, Antoine est un subalterne. C'est aussi son complexe: toujours le second de César, il supporte mal d'être considéré comme l'exécuteur des basses-oeuvres de son ennemi intime Octave, qui se joue de lui en permanence, et il va malgré son amour souffrir de la façon dont Cléopatre le considère elle aussi comme un second. Il va d'ailleurs s'y résigner et s'abandonner totalement à celle qu'il a suivi, allant jusqu'à devenir le responsable de la chute du régime égyptien, en même temps que de sa propre débâcle. Sa réponse à tout est celle d'un militaire, pas politicien pour deux sous, et la force brute et un brin cabocharde (Burton n'est pas Gallois pour rien, et Mankiewicz joue beaucoup là-dessus) qui lui a tant servi en tant que général, va lui être fatale lorsque face à lui la politique et les manigances vont prendre le dessus sur les habitudes militaires. Mais Antoine est également l'amoureux de Cléopâtre, et Mankiewicz se livre occasionnellement à de petits montages intéressants pour mettre en valeur le tumulte et les conflits permanents des deux amants, en les voyant se livrer à des joutes juxtaposées sur plusieurs scènes: cela met aussi en valeur, de façon probablement imprévue, la débauche de costumes différents que porte (Ou ne porte pas, puisqu'elle prend beaucoup de bains) Cléopâtre...

Octave:

Absent de Julius Caesar, l'héritier désigné par César est le grand gagnant de la deuxième partie. Roddy McDowall lui donne une puissance parfois un brin excessive, mais il incarne à lui seul la théâtralité du sénat, que l'absence du fameux discours « ressenti » de Marc Antoine tendrait à accentuer. Octave assiste aux batailles qu'il est sensé mener, et qui l'ennuient; il se sert de tous et toutes pour ses desseins, et se contente d'agir lorsque tout est en son contrôle: il se réserve en brillant orateur les moments de lumière, ce qui explique un certain nombre de morceaux de bravoure, une fois de plus un peu excessifs, de la part de l'acteur. Mais il fallait de l'excès: on l'a bien compris, Octave, qui hérite de la position de César et de son nom dans un triumvirat partagé avec Lepidus et Antoine, pourra accomplir après s'être débarrassé des deux autres, et de Cléopâtre, l'oeuvre de son, grand-oncle Jules César: il se fera proclamer Empereur, sous le nom d'Auguste, sans aucun Brutus ou aucun Pompée pour l'en empêcher ou lui disputer cet honneur. Cela valait bien un certain nombre de concessions, notamment un étrange éloge funèbre dédié à Antoine: quand on annonce sa mort, dit-il, il faut trembler; il ne lui a pourtant fallu pas beaucoup d'efforts pour régler son compte à son beau-frère et rival, qui s'est auto-détruit assez facilement... quoi qu'il en soit, ce qu'il faut historiquement retenir de ce César Auguste, c'est qu'il a finalement réussi à installer la paix dans un régime fragile, qu'il a consolidé, et accompagné durant 45 ans...

Absent de Julius Caesar, l'héritier désigné par César est le grand gagnant de la deuxième partie. Roddy McDowall lui donne une puissance parfois un brin excessive, mais il incarne à lui seul la théâtralité du sénat, que l'absence du fameux discours « ressenti » de Marc Antoine tendrait à accentuer. Octave assiste aux batailles qu'il est sensé mener, et qui l'ennuient; il se sert de tous et toutes pour ses desseins, et se contente d'agir lorsque tout est en son contrôle: il se réserve en brillant orateur les moments de lumière, ce qui explique un certain nombre de morceaux de bravoure, une fois de plus un peu excessifs, de la part de l'acteur. Mais il fallait de l'excès: on l'a bien compris, Octave, qui hérite de la position de César et de son nom dans un triumvirat partagé avec Lepidus et Antoine, pourra accomplir après s'être débarrassé des deux autres, et de Cléopâtre, l'oeuvre de son, grand-oncle Jules César: il se fera proclamer Empereur, sous le nom d'Auguste, sans aucun Brutus ou aucun Pompée pour l'en empêcher ou lui disputer cet honneur. Cela valait bien un certain nombre de concessions, notamment un étrange éloge funèbre dédié à Antoine: quand on annonce sa mort, dit-il, il faut trembler; il ne lui a pourtant fallu pas beaucoup d'efforts pour régler son compte à son beau-frère et rival, qui s'est auto-détruit assez facilement... quoi qu'il en soit, ce qu'il faut historiquement retenir de ce César Auguste, c'est qu'il a finalement réussi à installer la paix dans un régime fragile, qu'il a consolidé, et accompagné durant 45 ans...

245 minutes de film, en deux parties, et bien sur un montage qui fut l'un des gros problèmes de la production... Comme de juste, comme avec tous les films-mammouths de cette trempe, on n'a pas une version qui primerait sur toutes les autres, même si la situation actuelle est simple: on n'a qu'une version, la restauration effectuée dans les années 90. Elle est similaire en durée à la version montrée lors de la première (Elle incorpore une ouverture et un entracte) mais le contenu en est peut-être légèrement différent, les remontages effectués lors des sorties et ressorties ayant été parfois tempérés par le recours à des scènes ajoutées pour pallier à certaines absences. Aujourd'hui, il ne subsiste aucune copie de la version de travail de huit heures, bien sûr, mais on n'a retrouvé aucune copie non plus de ce que Mankiewicz considérait comme « sa » version: un montage de 5h30 ou 6 heures, qui aurait été livré en deux films; tel quel, le  film et ses quatre heures ont été désavoués par le metteur en scène, et le fait est qu'il apparaît parfois mal équilibré. C'est inévitable à cette durée. Une chose est sûre: les deux parties telles qu'elles sont ne fonctionnent en tout cas pas comme des films à part entière, un peu comme les diptyques de Fritz Lang; s'il est sans doute incomplet, le film garde sa cohérence, sa grandeur, et son étrange mélange d'intimisme (l'un des arguments pour trancher dans le film en 1963 était justement sa franchise sexuelle, affichée aussi bien dans les dialogues que dans la mise en scène, avec ses multiples scènes de lit) et de grande histoire. C'est un objet fascinant, et surtout, en dépit de tout ce qui a été dit ou fait autour de son identité de film à grand spectacle appartenant à la Fox, c'est aussi un film de Mankiewicz: la façon dont ce dernier a finalement réussi à s'approprier aussi bien l'histoire, que la légende, tout en créant des personnages nouveaux dans la dramaturgie historique et amoureuse, rend justice au metteur en scène. Que celui-ci ait rejeté le film en bloc après y avoir souffert trois ans durant, importe finalement peu. Après tout, il reviendra!

film et ses quatre heures ont été désavoués par le metteur en scène, et le fait est qu'il apparaît parfois mal équilibré. C'est inévitable à cette durée. Une chose est sûre: les deux parties telles qu'elles sont ne fonctionnent en tout cas pas comme des films à part entière, un peu comme les diptyques de Fritz Lang; s'il est sans doute incomplet, le film garde sa cohérence, sa grandeur, et son étrange mélange d'intimisme (l'un des arguments pour trancher dans le film en 1963 était justement sa franchise sexuelle, affichée aussi bien dans les dialogues que dans la mise en scène, avec ses multiples scènes de lit) et de grande histoire. C'est un objet fascinant, et surtout, en dépit de tout ce qui a été dit ou fait autour de son identité de film à grand spectacle appartenant à la Fox, c'est aussi un film de Mankiewicz: la façon dont ce dernier a finalement réussi à s'approprier aussi bien l'histoire, que la légende, tout en créant des personnages nouveaux dans la dramaturgie historique et amoureuse, rend justice au metteur en scène. Que celui-ci ait rejeté le film en bloc après y avoir souffert trois ans durant, importe finalement peu. Après tout, il reviendra!

San Francisco, Barbary Coast, 1906: Jenny Sandoval (Ruth Chatterton) assiste son père dans un établissement louche. Mais elle lui cache quelque chose: elle attend un enfant de

Dan (James Murray), le pianiste. Au moment ou elle lui avoue son intention de fuir avec Dan, le monde tremble.... Littéralement, c'est le fameux tremblement de terre de Frisco. Une fois

le calme revenu, les bas-fonds sont en ruine, la vie de Jenny aussi: son père est mort en la menaçant, Dan est mort lui aussi. Avec l'aide de sa fidèle servante

Amah, elle place son fils à Chinatown, puis reprend ses activités, sous la protection de l'influent avocat Dan Sutton (Louis Calhern). Elle sauve ce dernier d'une affaire de meurtre, mais ne sait

pas que c'est ce qui va finalement précipiter sa chute...

San Francisco, Barbary Coast, 1906: Jenny Sandoval (Ruth Chatterton) assiste son père dans un établissement louche. Mais elle lui cache quelque chose: elle attend un enfant de

Dan (James Murray), le pianiste. Au moment ou elle lui avoue son intention de fuir avec Dan, le monde tremble.... Littéralement, c'est le fameux tremblement de terre de Frisco. Une fois

le calme revenu, les bas-fonds sont en ruine, la vie de Jenny aussi: son père est mort en la menaçant, Dan est mort lui aussi. Avec l'aide de sa fidèle servante

Amah, elle place son fils à Chinatown, puis reprend ses activités, sous la protection de l'influent avocat Dan Sutton (Louis Calhern). Elle sauve ce dernier d'une affaire de meurtre, mais ne sait

pas que c'est ce qui va finalement précipiter sa chute...

Apparaissant au milieu de la première partie, Antoine est un subalterne. C'est aussi son complexe: toujours le second de César, il supporte mal d'être considéré comme l'exécuteur des basses-oeuvres de son ennemi intime Octave, qui se joue de lui en permanence, et il va malgré son amour souffrir de la façon dont Cléopatre le considère elle aussi comme un second. Il va d'ailleurs s'y résigner et s'abandonner totalement à celle qu'il a suivi, allant jusqu'à devenir le responsable de la chute du régime égyptien, en même temps que de sa propre débâcle. Sa réponse à tout est celle d'un militaire, pas politicien pour deux sous, et la force brute et un brin cabocharde (Burton n'est pas Gallois pour rien, et Mankiewicz joue beaucoup là-dessus) qui lui a tant servi en tant que général, va lui être fatale lorsque face à lui la politique et les manigances vont prendre le dessus sur les habitudes militaires. Mais Antoine est également l'amoureux de Cléopâtre, et Mankiewicz se livre occasionnellement à de petits montages intéressants pour mettre en valeur le tumulte et les conflits permanents des deux amants, en les voyant se livrer à des joutes juxtaposées sur plusieurs scènes: cela met aussi en valeur, de façon probablement imprévue, la débauche de costumes différents que porte (Ou ne porte pas, puisqu'elle prend beaucoup de bains) Cléopâtre...

Apparaissant au milieu de la première partie, Antoine est un subalterne. C'est aussi son complexe: toujours le second de César, il supporte mal d'être considéré comme l'exécuteur des basses-oeuvres de son ennemi intime Octave, qui se joue de lui en permanence, et il va malgré son amour souffrir de la façon dont Cléopatre le considère elle aussi comme un second. Il va d'ailleurs s'y résigner et s'abandonner totalement à celle qu'il a suivi, allant jusqu'à devenir le responsable de la chute du régime égyptien, en même temps que de sa propre débâcle. Sa réponse à tout est celle d'un militaire, pas politicien pour deux sous, et la force brute et un brin cabocharde (Burton n'est pas Gallois pour rien, et Mankiewicz joue beaucoup là-dessus) qui lui a tant servi en tant que général, va lui être fatale lorsque face à lui la politique et les manigances vont prendre le dessus sur les habitudes militaires. Mais Antoine est également l'amoureux de Cléopâtre, et Mankiewicz se livre occasionnellement à de petits montages intéressants pour mettre en valeur le tumulte et les conflits permanents des deux amants, en les voyant se livrer à des joutes juxtaposées sur plusieurs scènes: cela met aussi en valeur, de façon probablement imprévue, la débauche de costumes différents que porte (Ou ne porte pas, puisqu'elle prend beaucoup de bains) Cléopâtre... Absent de Julius Caesar, l'héritier désigné par César est le grand gagnant de la deuxième partie. Roddy McDowall lui donne une puissance parfois un brin excessive, mais il incarne à lui seul la théâtralité du sénat, que l'absence du fameux discours « ressenti » de Marc Antoine tendrait à accentuer. Octave assiste aux batailles qu'il est sensé mener, et qui l'ennuient; il se sert de tous et toutes pour ses desseins, et se contente d'agir lorsque tout est en son contrôle: il se réserve en brillant orateur les moments de lumière, ce qui explique un certain nombre de morceaux de bravoure, une fois de plus un peu excessifs, de la part de l'acteur. Mais il fallait de l'excès: on l'a bien compris, Octave, qui hérite de la position de César et de son nom dans un triumvirat partagé avec Lepidus et Antoine, pourra accomplir après s'être débarrassé des deux autres, et de Cléopâtre, l'oeuvre de son, grand-oncle Jules César: il se fera proclamer Empereur, sous le nom d'Auguste, sans aucun Brutus ou aucun Pompée pour l'en empêcher ou lui disputer cet honneur. Cela valait bien un certain nombre de concessions, notamment un étrange éloge funèbre dédié à Antoine: quand on annonce sa mort, dit-il, il faut trembler; il ne lui a pourtant fallu pas beaucoup d'efforts pour régler son compte à son beau-frère et rival, qui s'est auto-détruit assez facilement... quoi qu'il en soit, ce qu'il faut historiquement retenir de ce César Auguste, c'est qu'il a finalement réussi à installer la paix dans un régime fragile, qu'il a consolidé, et accompagné durant 45 ans...

Absent de Julius Caesar, l'héritier désigné par César est le grand gagnant de la deuxième partie. Roddy McDowall lui donne une puissance parfois un brin excessive, mais il incarne à lui seul la théâtralité du sénat, que l'absence du fameux discours « ressenti » de Marc Antoine tendrait à accentuer. Octave assiste aux batailles qu'il est sensé mener, et qui l'ennuient; il se sert de tous et toutes pour ses desseins, et se contente d'agir lorsque tout est en son contrôle: il se réserve en brillant orateur les moments de lumière, ce qui explique un certain nombre de morceaux de bravoure, une fois de plus un peu excessifs, de la part de l'acteur. Mais il fallait de l'excès: on l'a bien compris, Octave, qui hérite de la position de César et de son nom dans un triumvirat partagé avec Lepidus et Antoine, pourra accomplir après s'être débarrassé des deux autres, et de Cléopâtre, l'oeuvre de son, grand-oncle Jules César: il se fera proclamer Empereur, sous le nom d'Auguste, sans aucun Brutus ou aucun Pompée pour l'en empêcher ou lui disputer cet honneur. Cela valait bien un certain nombre de concessions, notamment un étrange éloge funèbre dédié à Antoine: quand on annonce sa mort, dit-il, il faut trembler; il ne lui a pourtant fallu pas beaucoup d'efforts pour régler son compte à son beau-frère et rival, qui s'est auto-détruit assez facilement... quoi qu'il en soit, ce qu'il faut historiquement retenir de ce César Auguste, c'est qu'il a finalement réussi à installer la paix dans un régime fragile, qu'il a consolidé, et accompagné durant 45 ans... film et ses quatre heures ont été désavoués par le metteur en scène, et le fait est qu'il apparaît parfois mal équilibré. C'est inévitable à cette durée. Une chose est sûre: les deux parties telles qu'elles sont ne fonctionnent en tout cas pas comme des films à part entière, un peu comme les diptyques de Fritz Lang; s'il est sans doute incomplet, le film garde sa cohérence, sa grandeur, et son étrange mélange d'intimisme (l'un des arguments pour trancher dans le film en 1963 était justement sa franchise sexuelle, affichée aussi bien dans les dialogues que dans la mise en scène, avec ses multiples scènes de lit) et de grande histoire. C'est un objet fascinant, et surtout, en dépit de tout ce qui a été dit ou fait autour de son identité de film à grand spectacle appartenant à la Fox, c'est aussi un film de Mankiewicz: la façon dont ce dernier a finalement réussi à s'approprier aussi bien l'histoire, que la légende, tout en créant des personnages nouveaux dans la dramaturgie historique et amoureuse, rend justice au metteur en scène. Que celui-ci ait rejeté le film en bloc après y avoir souffert trois ans durant, importe finalement peu. Après tout, il reviendra!

film et ses quatre heures ont été désavoués par le metteur en scène, et le fait est qu'il apparaît parfois mal équilibré. C'est inévitable à cette durée. Une chose est sûre: les deux parties telles qu'elles sont ne fonctionnent en tout cas pas comme des films à part entière, un peu comme les diptyques de Fritz Lang; s'il est sans doute incomplet, le film garde sa cohérence, sa grandeur, et son étrange mélange d'intimisme (l'un des arguments pour trancher dans le film en 1963 était justement sa franchise sexuelle, affichée aussi bien dans les dialogues que dans la mise en scène, avec ses multiples scènes de lit) et de grande histoire. C'est un objet fascinant, et surtout, en dépit de tout ce qui a été dit ou fait autour de son identité de film à grand spectacle appartenant à la Fox, c'est aussi un film de Mankiewicz: la façon dont ce dernier a finalement réussi à s'approprier aussi bien l'histoire, que la légende, tout en créant des personnages nouveaux dans la dramaturgie historique et amoureuse, rend justice au metteur en scène. Que celui-ci ait rejeté le film en bloc après y avoir souffert trois ans durant, importe finalement peu. Après tout, il reviendra! Atypique, ce

film qui fait partie des oeuvres de Wellman interprétées par Barbara Stanwyck est étonnant, d'une part par la façon de traiter un sujet propice à se vautrer dans de nombreux clichés, qui seront

tous ou presque évités, ensuite par la façon dont Wellman organise sa mise en scène, à la fois frontale et suggestive, ensuite par son choix du fil du rasoir: jamais totalement un drame,

jamais totalement une comédie, le film se place sur un terrain glissant en faisant de la conquête sexuelle d'un homme par une femme le véritable enjeu... Et cette femme, je le répète, est Barbara

Stanwyck!

Atypique, ce

film qui fait partie des oeuvres de Wellman interprétées par Barbara Stanwyck est étonnant, d'une part par la façon de traiter un sujet propice à se vautrer dans de nombreux clichés, qui seront

tous ou presque évités, ensuite par la façon dont Wellman organise sa mise en scène, à la fois frontale et suggestive, ensuite par son choix du fil du rasoir: jamais totalement un drame,

jamais totalement une comédie, le film se place sur un terrain glissant en faisant de la conquête sexuelle d'un homme par une femme le véritable enjeu... Et cette femme, je le répète, est Barbara

Stanwyck! rustique sont finalement

expédiés en une scène de beuverie, lorsque les voisins de Jim et Joan Gilson arivent pour célébrer à leur façon le mariage. Mais wellman montre Stanwyck se laisser entrainer dans la fête, et

celle-ci, bien que haute en couleurs (Le réalisateur y a engagé des figures du burlesque, on y reconnait notamment Tiny Sanford et Snub Pollard) ne débouche pas sur un excès

de condescendance à l'égard des bouseux. On retrouve cet esprit naturaliste dans les scènes de la fin, qui montrent Joan s'adapter, s'habiller pour l'hiver (Une scène de réveil nous montre

une chemise de nuit du plus haut rustique, qui contraste de façon spectaculaire avec la nuisette quasi transparente que Joan porte au début de son séjour).

rustique sont finalement

expédiés en une scène de beuverie, lorsque les voisins de Jim et Joan Gilson arivent pour célébrer à leur façon le mariage. Mais wellman montre Stanwyck se laisser entrainer dans la fête, et

celle-ci, bien que haute en couleurs (Le réalisateur y a engagé des figures du burlesque, on y reconnait notamment Tiny Sanford et Snub Pollard) ne débouche pas sur un excès

de condescendance à l'égard des bouseux. On retrouve cet esprit naturaliste dans les scènes de la fin, qui montrent Joan s'adapter, s'habiller pour l'hiver (Une scène de réveil nous montre

une chemise de nuit du plus haut rustique, qui contraste de façon spectaculaire avec la nuisette quasi transparente que Joan porte au début de son séjour). Drôlement distrayant, prenant même grâce à la performance inévitablement magnifique de la belle Barbara Stanwyck, le film étonne par son traitement du personnage féminin, véritable

moteur du couple de fermiers. Non seulement la jeune femme prend sur elle, et passe de petites tenues sexy à des vêtements plus pragmatiques, mais en prime elle prend les choses en main. Elle est

décidée à conquérir son idiot de mari, et le metteur en scène ne nous cache jamais qu'il est bien question de désir. A la fin, après avoir résolu un problème matériel, les deux se retrouvent.

Elle est épuisée, il la prend dans ses bras, et la porte naturellement vers la maison, l'embrasse... Et Joan lui dit: je vais m'ocuper de toi, te mettre au lit et te border. Echange des rôles,

humour tendre, une façon parfaite de finir un film certes inhabituel (Il n'appartient à aucun genre particulier, et se tient à l'écart de la représentation de la vie citadine, le grand thème des

années 30 naissantes, en se refusant à céder de façon trop directe aux codes graphiques et culturels de la mode, Jazz, robes, cafés...), mais aussi attachant que son personnage principal, qui

trouve la rédemption dans une renaissance totale.

Drôlement distrayant, prenant même grâce à la performance inévitablement magnifique de la belle Barbara Stanwyck, le film étonne par son traitement du personnage féminin, véritable

moteur du couple de fermiers. Non seulement la jeune femme prend sur elle, et passe de petites tenues sexy à des vêtements plus pragmatiques, mais en prime elle prend les choses en main. Elle est

décidée à conquérir son idiot de mari, et le metteur en scène ne nous cache jamais qu'il est bien question de désir. A la fin, après avoir résolu un problème matériel, les deux se retrouvent.

Elle est épuisée, il la prend dans ses bras, et la porte naturellement vers la maison, l'embrasse... Et Joan lui dit: je vais m'ocuper de toi, te mettre au lit et te border. Echange des rôles,

humour tendre, une façon parfaite de finir un film certes inhabituel (Il n'appartient à aucun genre particulier, et se tient à l'écart de la représentation de la vie citadine, le grand thème des

années 30 naissantes, en se refusant à céder de façon trop directe aux codes graphiques et culturels de la mode, Jazz, robes, cafés...), mais aussi attachant que son personnage principal, qui

trouve la rédemption dans une renaissance totale. Mais les deux héros, interprétés par des acteurs plus obscurs aujourd'hui, sont deux amis, Bill (Grant Withers) et Jack (Regis Toomey). Le premier est un fêtard incorrigible, et

l'autre un homme stable et marié; ils travaillent tous deux dans les chemins de fer, et un jour Jack ramène Bill, flanqué dehors par sa logeuse, chez lui, auprès de son épouse Lily (Astor).

Ce qui devait arriver arrive: Lily et Bill tombent amoureux, et Bill part. Mais jack soupçonne bientôt que la trahison ait été plus loin qu'un baiser, et les deux hommes se battent pendant qu'ils

sont dans une locomotive. Jack manque de peu de mourir, mais sera aveugle; rongé par le remords, Bill entend se sacrifier: lors d'une crue, un pont menace de s'écrouler, il souhaite donc conduire

un train lesté de ciment sur la voie pour le stabiliser; il souhaite surtout faire un suicide spectaculaire...

Mais les deux héros, interprétés par des acteurs plus obscurs aujourd'hui, sont deux amis, Bill (Grant Withers) et Jack (Regis Toomey). Le premier est un fêtard incorrigible, et

l'autre un homme stable et marié; ils travaillent tous deux dans les chemins de fer, et un jour Jack ramène Bill, flanqué dehors par sa logeuse, chez lui, auprès de son épouse Lily (Astor).

Ce qui devait arriver arrive: Lily et Bill tombent amoureux, et Bill part. Mais jack soupçonne bientôt que la trahison ait été plus loin qu'un baiser, et les deux hommes se battent pendant qu'ils

sont dans une locomotive. Jack manque de peu de mourir, mais sera aveugle; rongé par le remords, Bill entend se sacrifier: lors d'une crue, un pont menace de s'écrouler, il souhaite donc conduire

un train lesté de ciment sur la voie pour le stabiliser; il souhaite surtout faire un suicide spectaculaire... Le premier film de Lloyd distribué par la

glorieuse et aristocratique paramount est aussi le premier film signé en solo par Sam Taylor. Il partira ensuite, accomplissant divers films d'importances variées, mais soyons justes: d'une

part, ses meilleurs films sont ceux qu'il a réalisé ou co-réalisé aux cotés de Lloyd, et d'autre part, une fois de plus, c'est Lloyd le patron. Un patron qui joue gros, toutefois, car il sait que

s'il reste son propre producteur, le prestige qui accompagne la parrainage par la firme paramount est impressionnant. Son nouveau film, pourtant, renoue avec de nombreux aspects de son héritage

des années Roach, à commencer par des acteurs: Noah Young a ici un rôle important, mais on verra aussi Leo Willis. Ces deux-là ont été souvent les méchants grandioses des films de Charley Chase,

Laurel & Hardy... et Harold Lloyd.

Le premier film de Lloyd distribué par la

glorieuse et aristocratique paramount est aussi le premier film signé en solo par Sam Taylor. Il partira ensuite, accomplissant divers films d'importances variées, mais soyons justes: d'une

part, ses meilleurs films sont ceux qu'il a réalisé ou co-réalisé aux cotés de Lloyd, et d'autre part, une fois de plus, c'est Lloyd le patron. Un patron qui joue gros, toutefois, car il sait que

s'il reste son propre producteur, le prestige qui accompagne la parrainage par la firme paramount est impressionnant. Son nouveau film, pourtant, renoue avec de nombreux aspects de son héritage

des années Roach, à commencer par des acteurs: Noah Young a ici un rôle important, mais on verra aussi Leo Willis. Ces deux-là ont été souvent les méchants grandioses des films de Charley Chase,

Laurel & Hardy... et Harold Lloyd. A nouveau, des années après A sailor-made man,

Lloyd joue un homme riche: J. Harold Manners est insupportable, imbu de lui-même, et vit dans une tour d'ivoire conférée par ses moyens infinis. Il s'achète une voiture pour aller avec son

costume, et en change en un claquement de chéquier quand il y a un problème. Il ne montre aucune émotion. Inversement, la ission de Slattery Row est une simple roulotte, dont le Père Paul espère

un jour faire un vrai toit si un mécène se déclare. Mais s'il fallait compter sur tous les Manners de Los Angeles, ce serait mal parti. On s'en doute, c'est pourtant bien J. Harold Manners qui va

fournir les 1000 dollars nécessaires, mais par méprise. Une fois la mission construite, il va s'y rendre pour protester que son nom y soit associé, et y rencontrer la fille de Paul, jouée par

Jobyna Ralston. Devinez la suite...

A nouveau, des années après A sailor-made man,

Lloyd joue un homme riche: J. Harold Manners est insupportable, imbu de lui-même, et vit dans une tour d'ivoire conférée par ses moyens infinis. Il s'achète une voiture pour aller avec son

costume, et en change en un claquement de chéquier quand il y a un problème. Il ne montre aucune émotion. Inversement, la ission de Slattery Row est une simple roulotte, dont le Père Paul espère

un jour faire un vrai toit si un mécène se déclare. Mais s'il fallait compter sur tous les Manners de Los Angeles, ce serait mal parti. On s'en doute, c'est pourtant bien J. Harold Manners qui va

fournir les 1000 dollars nécessaires, mais par méprise. Une fois la mission construite, il va s'y rendre pour protester que son nom y soit associé, et y rencontrer la fille de Paul, jouée par

Jobyna Ralston. Devinez la suite... Comme

d'habitude dans un film de Lloyd, le vrai caractère de manners va se révéler grâce à l'énergie qu'il va déployer tout naturellement dans l'exercice de l'altruisme... Mais au passage Lloyd et ses

collaborateurs vont se livrer à de fort belles scènes, comme cette visite de la mission durant laquelle Lloyd n'a d'yeux que pour la belle Jobyna, ou cette scène poétique au clair de lune: en

plan rapproché, on les croit au bord d'un lac, mais la caméra se recule et révèle qu'ils sont dans un terrain vague, à coté d'une flaque de liquide probablement pas très catholique... et puis

comme toujours, une course de dernière minutre permet à Lloyd et ses copains (Des gangsters saouls qui sont acquis à la mission) de rivaliser d'ingéniosité pour arriver à temps à un

mariage.

Comme

d'habitude dans un film de Lloyd, le vrai caractère de manners va se révéler grâce à l'énergie qu'il va déployer tout naturellement dans l'exercice de l'altruisme... Mais au passage Lloyd et ses

collaborateurs vont se livrer à de fort belles scènes, comme cette visite de la mission durant laquelle Lloyd n'a d'yeux que pour la belle Jobyna, ou cette scène poétique au clair de lune: en

plan rapproché, on les croit au bord d'un lac, mais la caméra se recule et révèle qu'ils sont dans un terrain vague, à coté d'une flaque de liquide probablement pas très catholique... et puis

comme toujours, une course de dernière minutre permet à Lloyd et ses copains (Des gangsters saouls qui sont acquis à la mission) de rivaliser d'ingéniosité pour arriver à temps à un

mariage.

White, joué par Coop, est juste une silhouette au début du film. Les deux héros arrivent à leur centre d'entrainement, et s'installent dans leur tente qu'ils partagent avec ce grand gaillard; celui-ci s'en va pour voler, et ne reviendra pas. On assiste à l'accident par le biais de la vision des ombres de deux avions, des ambulances qui se précipitent, depuis la tente même. Déjà, Wellman fait preuve de ce culot devant les passages obligés, le résultat étant d'une force émotionnelle brute, qui implique fortement les personnages et le spectateur (Voire les spectateurs seuls, comme dans la fameuse fusillade de The public enemy, vue à travers la seule bande-son.) On peut éventuellement se plaindre de l'ajout d'une partie non-essentielle au film, avec une Clara Bow qui est là pour générer des entrées. Mais les romances un peu puériles entre David, Sylvia, Jack et Mary servent aussi à souligner les différences sociales qu'on croyait inéluctables entre les riches (David, Sylvia) et les Américains plus modestes (Jack, Mary). La guerre, qui fait de Jack et David des égaux, voire des frères, permet aux moins bien lotis de s'en sortir. L'Amérique se sort ainsi de ses conflits de classe. La scène de la visite de Jack aux parents de David nous fait penser que les parents riches du héros morts vivront tout le reste de leur vie sur des souvenirs ressassés... Une page est tournée, nous dit Wellman. Lui, il le savait, qui a fait cette guerre, en est revenu, et a rameuté tous ses copains pour jouer dans le film. Voilà, tout ça, ça fait un film qu'il était temps que la Paramount sorte du formol: il est superbe. Le seul regret que je puisse exprimer devant le Blu-ray sorti en ce début d'année, c'est que personne n'ait essayé de redonner vie à la version "Widescreen", en 65 mm, avec des passages en écran large. Pourtant celle-ci serait préservée. Dommage...

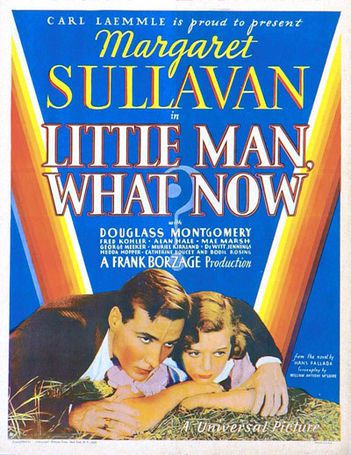

White, joué par Coop, est juste une silhouette au début du film. Les deux héros arrivent à leur centre d'entrainement, et s'installent dans leur tente qu'ils partagent avec ce grand gaillard; celui-ci s'en va pour voler, et ne reviendra pas. On assiste à l'accident par le biais de la vision des ombres de deux avions, des ambulances qui se précipitent, depuis la tente même. Déjà, Wellman fait preuve de ce culot devant les passages obligés, le résultat étant d'une force émotionnelle brute, qui implique fortement les personnages et le spectateur (Voire les spectateurs seuls, comme dans la fameuse fusillade de The public enemy, vue à travers la seule bande-son.) On peut éventuellement se plaindre de l'ajout d'une partie non-essentielle au film, avec une Clara Bow qui est là pour générer des entrées. Mais les romances un peu puériles entre David, Sylvia, Jack et Mary servent aussi à souligner les différences sociales qu'on croyait inéluctables entre les riches (David, Sylvia) et les Américains plus modestes (Jack, Mary). La guerre, qui fait de Jack et David des égaux, voire des frères, permet aux moins bien lotis de s'en sortir. L'Amérique se sort ainsi de ses conflits de classe. La scène de la visite de Jack aux parents de David nous fait penser que les parents riches du héros morts vivront tout le reste de leur vie sur des souvenirs ressassés... Une page est tournée, nous dit Wellman. Lui, il le savait, qui a fait cette guerre, en est revenu, et a rameuté tous ses copains pour jouer dans le film. Voilà, tout ça, ça fait un film qu'il était temps que la Paramount sorte du formol: il est superbe. Le seul regret que je puisse exprimer devant le Blu-ray sorti en ce début d'année, c'est que personne n'ait essayé de redonner vie à la version "Widescreen", en 65 mm, avec des passages en écran large. Pourtant celle-ci serait préservée. Dommage... Contrairement à son film précédent No greater glory, qui partageait cete thématique, le film est en effet situé en allemagne, où deux jeunes mariés, Hans et Lämmchen Pinneberg (Douglass Montgomery, Margaret Sullavan), qui attendent un enfant, doivent lutter au quotidien pour survivre et avancer. Ils vont donc d'hébergement de fortune en appartement provisoire, et doivent affronter les changements incessants de leur situation: Hans est employé par un patron (DeWitt Jennings) qui se livre avec gourmandise à un chantage au licenciement, puis essaie de caser sa fille qui aimerait tant se marier à l'un des employés, ce qui poussera Hans à la démission... Les deux jeunes mariés trouvent à se caser auprès de Mia Pinneberg, la belle-mère de Hans (Catherine Doucet), mais la "maison de rencontre" dirigée par celle-ci cache une réalité plus sordide; au passage, ils rendontreront des gens qui les aideront, et d'autres quifédèrent leur protestation dans des mouvements de révolte. Le film est structuré de l'annonce de la grossesse à la naissance, permettant de finir sur une note d'espoir...

Contrairement à son film précédent No greater glory, qui partageait cete thématique, le film est en effet situé en allemagne, où deux jeunes mariés, Hans et Lämmchen Pinneberg (Douglass Montgomery, Margaret Sullavan), qui attendent un enfant, doivent lutter au quotidien pour survivre et avancer. Ils vont donc d'hébergement de fortune en appartement provisoire, et doivent affronter les changements incessants de leur situation: Hans est employé par un patron (DeWitt Jennings) qui se livre avec gourmandise à un chantage au licenciement, puis essaie de caser sa fille qui aimerait tant se marier à l'un des employés, ce qui poussera Hans à la démission... Les deux jeunes mariés trouvent à se caser auprès de Mia Pinneberg, la belle-mère de Hans (Catherine Doucet), mais la "maison de rencontre" dirigée par celle-ci cache une réalité plus sordide; au passage, ils rendontreront des gens qui les aideront, et d'autres quifédèrent leur protestation dans des mouvements de révolte. Le film est structuré de l'annonce de la grossesse à la naissance, permettant de finir sur une note d'espoir... qu'il ne peut soutenir, pour se joindre à une hypothétique "armée des chômeurs". On ne nous dit jamais ou souffle le vent, qu'il soit de doite ou de gauche, fasciste ou communiste; Inversement, si jamais les mots de fascisme ou de nazisme ne sont prononcés dans le film, il y a comme une sorte de complexe autoritaire dans l'air. Lämmchen est clairement exploitée par Mia, Hans est terrorisé à son travail comme ses collègues par un patron qui recourt à l'autorité par plaisir, et aime à jouer avec le sentiment d'insécurité de ses subalternes. Enfin, un client d'un magasin abuse de l'autorité conférée par sa classe sociale, juste pour le plaisir de le faire. Voilà une façon relativementsubtile d'introduire dans ce qui est une chronique du quotidien un parfum de dictature, comme c'était le cas avec No greater glory.

qu'il ne peut soutenir, pour se joindre à une hypothétique "armée des chômeurs". On ne nous dit jamais ou souffle le vent, qu'il soit de doite ou de gauche, fasciste ou communiste; Inversement, si jamais les mots de fascisme ou de nazisme ne sont prononcés dans le film, il y a comme une sorte de complexe autoritaire dans l'air. Lämmchen est clairement exploitée par Mia, Hans est terrorisé à son travail comme ses collègues par un patron qui recourt à l'autorité par plaisir, et aime à jouer avec le sentiment d'insécurité de ses subalternes. Enfin, un client d'un magasin abuse de l'autorité conférée par sa classe sociale, juste pour le plaisir de le faire. Voilà une façon relativementsubtile d'introduire dans ce qui est une chronique du quotidien un parfum de dictature, comme c'était le cas avec No greater glory./image%2F0994617%2F20230717%2Fob_30db99_grzsx7mru1vfpl7omh12x96ahsdybj-large.jpg)

Pour son troisième et dernier film de la décennie, le premier qui soit de dimensions presque modeste, Peter Jackson a reçu une volée de bois vert de la critique, et en Europe le verdict du public a été simple: personne n'a été voir ce film. Pour une fois, les Américains ont été plus courageux, le film y ayant été un relatif succès en dépit d'une sortie confidentielle. C'est que depuis Lord of the rings et King Kong, Jackson n'est pas n'importe qui, mais avec ce petit film (toutes proportions gardées), il fait son Spielberg, alternant les grands projets fédérateurs avec un film plus intimiste et bricolo. Soyons francs: oui, ce film est en apparence bricolé, inachevé, mal fichu, à la narration qui part dans tous les sens, et il n'est pas dans la même catégorie, grand public que King Kong ou Lord of the rings; mais si on se réfère à d'autres films, et notamment à The frighteners, la comédie de fantômes avec Michael J. Fox, ou le splendide Heavenly creatures, on se rend vite compte que Jackson ne se renie pas, au contraire, il revient à ses premières amours: essayer d'adapter un imaginaire gothique, mortuaire et chamarré pour le grand public, marier la poésie étrange de son imagination malade et fertile, et le clinquant d'un cinéma de grande consommation. Et de fait le film est attachant, indicible, plein de zones d'ombre qui nous donnent envie d'y retourner. Bref, c'est son meilleur film, tout bonnement.

Pour son troisième et dernier film de la décennie, le premier qui soit de dimensions presque modeste, Peter Jackson a reçu une volée de bois vert de la critique, et en Europe le verdict du public a été simple: personne n'a été voir ce film. Pour une fois, les Américains ont été plus courageux, le film y ayant été un relatif succès en dépit d'une sortie confidentielle. C'est que depuis Lord of the rings et King Kong, Jackson n'est pas n'importe qui, mais avec ce petit film (toutes proportions gardées), il fait son Spielberg, alternant les grands projets fédérateurs avec un film plus intimiste et bricolo. Soyons francs: oui, ce film est en apparence bricolé, inachevé, mal fichu, à la narration qui part dans tous les sens, et il n'est pas dans la même catégorie, grand public que King Kong ou Lord of the rings; mais si on se réfère à d'autres films, et notamment à The frighteners, la comédie de fantômes avec Michael J. Fox, ou le splendide Heavenly creatures, on se rend vite compte que Jackson ne se renie pas, au contraire, il revient à ses premières amours: essayer d'adapter un imaginaire gothique, mortuaire et chamarré pour le grand public, marier la poésie étrange de son imagination malade et fertile, et le clinquant d'un cinéma de grande consommation. Et de fait le film est attachant, indicible, plein de zones d'ombre qui nous donnent envie d'y retourner. Bref, c'est son meilleur film, tout bonnement. Domestique, ce petit film (Six bobines, soit 60 minutes, pas une de plus) renvoie clairement au style et aux préoccupations des courts et moyens métrages réalisés chez Roach avant 1922 et Grandma's boy. Il y est question de la vie quotidienne dans le sud de la Californie pour un couple de jeunes mariés, à travers quatre épisodes reliés entre eux de façon crédible, autour d'une journée, si on excepte le prologue. Hot water: le titre fleure on la vie quotidienne, mais il est en fait synonyme de problème... On notera qu'il y est question de la vie de mariage comme d'une jungle, mais que comme Lloyd est un artiste plutôt subtil, et qui fuit le vulgaire autant que possible, il ne s'attaque pas à l'épouse. C'est donc la belle famille qui en prend pour son grade...

Domestique, ce petit film (Six bobines, soit 60 minutes, pas une de plus) renvoie clairement au style et aux préoccupations des courts et moyens métrages réalisés chez Roach avant 1922 et Grandma's boy. Il y est question de la vie quotidienne dans le sud de la Californie pour un couple de jeunes mariés, à travers quatre épisodes reliés entre eux de façon crédible, autour d'une journée, si on excepte le prologue. Hot water: le titre fleure on la vie quotidienne, mais il est en fait synonyme de problème... On notera qu'il y est question de la vie de mariage comme d'une jungle, mais que comme Lloyd est un artiste plutôt subtil, et qui fuit le vulgaire autant que possible, il ne s'attaque pas à l'épouse. C'est donc la belle famille qui en prend pour son grade... Le film est structuré en quatre parties. Dans un premier temps, un prologue nous montre un Harold fortement sceptique se marier suite à l'attraction irrésistible des yeux de Jobyna Ralston... Sans transition, on passe à la fameuse journée qui occupera le reste du film: il va faire des courses chez l'épicier, et y gagne une dinde qui lui pose de sérieux problèmes dans le tramway. Une fois rentré, il constate que sa belle famille s'est installée en son absence: la maman (La grande Josephine Crowell), une matrone qui envahit façon viking, avec son mot à dire sur tout, généralement dans le sens opposé de ce que souhaite Harold; le beau-frère, joué par Charley Stevenson, incurable feignant. Et un petit frère qui fait bêtise sur bêtise. Mais l'essentiel, pour notre héros, c'est la Butterfly 6 qu'il offre à sa femme, le principal objet de cette troisième partie, qui finira en ruines suite à une virée mémorable en famille. Enfin, ils reviennent à la maison, ou Harold va se heurter à la belle-maman, qui désapprouve son usage domestique d'alcool (Un voisin lui a offert un petit coup à boire en douce pour qu'il tienne le coup lors de l'invasion...). Cette partie, qui couvre le repas du soir, puis une

Le film est structuré en quatre parties. Dans un premier temps, un prologue nous montre un Harold fortement sceptique se marier suite à l'attraction irrésistible des yeux de Jobyna Ralston... Sans transition, on passe à la fameuse journée qui occupera le reste du film: il va faire des courses chez l'épicier, et y gagne une dinde qui lui pose de sérieux problèmes dans le tramway. Une fois rentré, il constate que sa belle famille s'est installée en son absence: la maman (La grande Josephine Crowell), une matrone qui envahit façon viking, avec son mot à dire sur tout, généralement dans le sens opposé de ce que souhaite Harold; le beau-frère, joué par Charley Stevenson, incurable feignant. Et un petit frère qui fait bêtise sur bêtise. Mais l'essentiel, pour notre héros, c'est la Butterfly 6 qu'il offre à sa femme, le principal objet de cette troisième partie, qui finira en ruines suite à une virée mémorable en famille. Enfin, ils reviennent à la maison, ou Harold va se heurter à la belle-maman, qui désapprouve son usage domestique d'alcool (Un voisin lui a offert un petit coup à boire en douce pour qu'il tienne le coup lors de l'invasion...). Cette partie, qui couvre le repas du soir, puis une  partie de la nuit, est entièrement construite sur une méprise géniale: Harold, qui a utilisé un tampon de chloroforme pour se débarrasser de sa belle-mère, est persuadé que celle-ci a succombé à une overdose. Tous les indices, présentés au public de façon logique, concordent dans sa grille de lecture; non seulement il se croit un assassin, mais en plus il croit voir un fantôme, la vieille dame étant somnambule...

partie de la nuit, est entièrement construite sur une méprise géniale: Harold, qui a utilisé un tampon de chloroforme pour se débarrasser de sa belle-mère, est persuadé que celle-ci a succombé à une overdose. Tous les indices, présentés au public de façon logique, concordent dans sa grille de lecture; non seulement il se croit un assassin, mais en plus il croit voir un fantôme, la vieille dame étant somnambule...