/image%2F0994617%2F20230722%2Fob_fc1078_sbqr45uqlhbttuqrdklzxomhavelxm-large.jpg)

Ne rentrons pas dans les détails de l'histoire compliquée de ce film, et de son destin plus que contrarié: rappelons juste que suite à une décision d'un studio désireux de reprendre le contrôle d'un film dont le budget avait été un sérieux problème, Heaven's gate a été amputé avant sa sortie comme tant de films avant lui, et comme d'autres après (et d'autres à l'avenir aussi, n'en doutons pas). Pourquoi, comment, par qui, peu importe: ce sont là des questions qui méritent certes qu'on s'y attarde, mais qui justifieraient un livre à elles seules...

Concentrons nous plutôt sur le film tel qu'il nous est enfin restitué suite à une restauration digne de ce nom, orchestrée par Michael Cimino lui-même, et qui restitue sinon l'intégralité des 219 minutes du montage de 1980, au moins 216 minutes, dans ce que Cimino appelle sa version favorite. Au moins c'est clair... Et le film (Via une copie positive, seul le négatif de la version amputée ayant pu être localisé) a fait l'objet d'un ré-étalonnage numérique qui rend justice à l'extraordinaire photographie de Vilmos Szigmond, le chef opérateur avec lequel Cimino avait déjà travaillé précédemment pour The deer hunter.

Heaven's gate a souvent été qualifié de film qui montre la mort du western, comme si le genre pouvait réellement mourir... C'est le propre des westerns d'après 1960 d'être souvent qualifiés de "crépusculaires", mais ne faudrait-il tout simplement pas mieux admettre que comme tous les genres, celui-ci a tout simplement évolué? Cimino, en en montrant sa vision personnelle en 1980, se situe à mon sens dans les pas ô combien classiques de John Ford, qui a avant lui montré à sa façon de quelle façon l'évolution, la marche en avant des Etats-Unis se faisait en parallèle avec la violence sous ses nombreuses formes, tout en dépeignant une société Américaine marquée aussi bien par ses conflits de classe que par son multiculturalisme. Tous ces thèmes sont justement ce qu'on retrouve dans ce beau film de Cimino...

Le film commence, de façon inattendue, dans l'Est: à Harvard en 1870, des jeunes hommes obtiennent leur diplômes de fin d'études, et vont, sous l'impulsion de leur doyen, affronter la vie, aller loin et se mettre en quête de faire profiter les Etats-Unis de leurs richesses, et de leurs intellects. 20 ans plus tard, nous retrouvons l'un d'eux: James Averill (Kris Kristofferson), un homme richissime dans l'Est est devenu marshall de Johnson County; un endroit ou il aime à venir s'encanailler, en particulier en compagnie de la prostituée Ella Watson (Isabelle Huppert). De retour après un long voyage (Il est parti pour trouver un Tilbury de luxe pour l'offrir à Flora), il constate que le lieu a changé: de plus en plus d'immigrants se pressent dans les villes et les prairies, et des agents de la loi sont amenés à abattre certains de ces européens, qui ont procédé à des vols de bétail pour survivre, sans sommations. Mais bien vite, la situation va se compliquer encore plus, puisqu'avec l'appui du gouvernement fédéral, le chef d'un groupe d'éleveurs a obtenu de dresser une liste de 125 de ces immigrants à abattre sous le prétexte qu'on les soupçonne de trahison, d'anarchisme, ou d'être une bande organisée de voleurs. Parmi eux, la belle Ella...

Outre James Averill, on fait aussi la connaissance d'un certain nombre de personnages, dont certains peuvent lui être assimilés: ainsi son camarade d'université, William Irvine (John Hurt) est-il lui passé, bien qu'il le fasse par dandysme plus que par conviction, du côté des éleveurs; d'autre part, Nate Champion (Christopher Walken) est lui un agent de la loi, qui au début du film exécute les ordres, mais se refuse à participer à la tuerie finale, qu'il estime illégale, quelle que soit l'implication du président lui même (le Républicain Benjamin Harrison a en effet soutenu l'initiative du plus fort, ici, dans ce qui est resté célèbre dans l'histoire sous le nom peu glorieux de Johnson county war)... Ces hommes, d'une part et d'autre, auraient pu être Jim Averill lui-même... Mais celui-ci, par ennui, ou par romantisme, a décidé de se situer du côté des petits, et soutiendra jusqu'au bout la cause de ces déshérités du rêve Américain. Le parallèle est encore plus fort entre Averill le riche et Champion, un homme de loi illettré, intègre mais amer: les deux aiment la même femme, et celle-ci passe une bonne partie du film à hésiter entre eux.

La violence, dans ce film, est indissociable du progrès. De même que le crime semble indissociable de la conquête des espaces, et que si le rêve Américain existe (Le chef des éleveurs, Canton, vit le sien, qui l'autorise à tutoyer les grands de ce monde et à désigner qui vivra et qui mourra, un barman entreprenant fonde un dancing-patinoire afin de gagner de l'argent tout en fournissant de l'amusement à toute une ville en devenir...), il peut aussi être mis en question: il est évident qu'Averill a vécu le sien, mais qu'il en est revenu: d'ailleurs, il s'st marié dans l'Est et a fui. Tout le film renvoie à l'idée de civilisation: des villes se construisent et se peuplent, des commerces fleurissent sous nos yeux; Averill croit en la locomotion et en offre un moyen à Ella, qui de son côté souhaite rester afin de continuer à contribuer à la vie d'un endroit qui est clairement son chez elle (Elle est d'ailleurs une notable à bien des égards...); mais de l'autre côté, aussi bien les éleveurs et leur volonté de garder le Wyoming libre pour des prairies où faire paître leurs troupeaux, que les petits immigrants qui utilisent du fil barbelé pour délimiter leurs parcelles, tous font oeuvre de civilisation. Comment s'étonner qu'à un moment on réalise la vérité des Etats-Unis: il ne fait pas bon y être pauvre... un constat explicite dans le film, noir, mais qui renvoie aussi à une conclusion en forme d'ironique cauchemar: pour le riche Averill, seul véritable survivant d'une boucherie inutile, on n'échappe pas à son destin... et même si la démonstration s'enrichit (comme The deer hunter) d'une illustration du melting-pot folklorique à travers les langages européens nombreux et mélangés, et la présence de danses et musiques venues en particulier d'Irlande, le système de classes, inique et impitoyable, a le dernier mot dans cette fresque lyrique et monstrueuse. Et l'Amérique, lieu de réalisation de l'individu, devient ici le mouroir des individualités face aux grosses machines collectives...

Alors que le parlant s'installe, Lang et Von Harbou mettent en chantier ce qui sera leur dernier film muet, un film extravagant et inventif, mais qui peine aujourd'hui à passionner au même titre que d'autres oeuvres du tandem... Ceux-ci ont, il faut le dire, mis la barre haute, et tout comme en dépit de ses mérites, le précédent film Spione (Les Espions) ressemblait à une redite (En gros, l'atmosphère de Mabuse, sans Mabuse!), et peut aujourd'hui décevoir le spectateur de Metropolis, Die Nibelungen ou Dr Mabuse der Spieler, la dernière production de Lang pour UFA semble parfois terne malgré ses avancées, sa cohérence et le soin particulier apporté à ses décors. Après tout, si ce n'est pas la première fois qu'un cinéaste envoie ses acteurs sur la lune, c'est toujours l'occasion de mettre les petits plats dans les grands.

Alors que le parlant s'installe, Lang et Von Harbou mettent en chantier ce qui sera leur dernier film muet, un film extravagant et inventif, mais qui peine aujourd'hui à passionner au même titre que d'autres oeuvres du tandem... Ceux-ci ont, il faut le dire, mis la barre haute, et tout comme en dépit de ses mérites, le précédent film Spione (Les Espions) ressemblait à une redite (En gros, l'atmosphère de Mabuse, sans Mabuse!), et peut aujourd'hui décevoir le spectateur de Metropolis, Die Nibelungen ou Dr Mabuse der Spieler, la dernière production de Lang pour UFA semble parfois terne malgré ses avancées, sa cohérence et le soin particulier apporté à ses décors. Après tout, si ce n'est pas la première fois qu'un cinéaste envoie ses acteurs sur la lune, c'est toujours l'occasion de mettre les petits plats dans les grands.

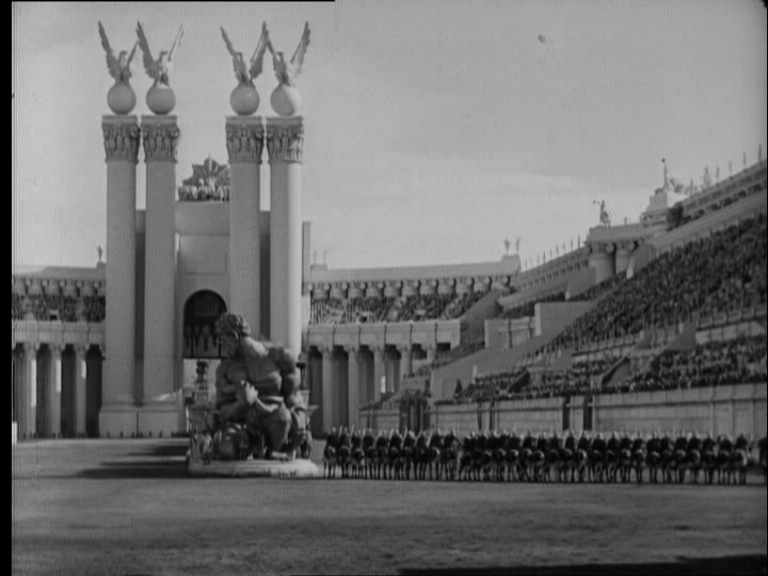

Je ne vais pas cacher ma préférence: ceci est LE Ben-Hur. L'autre a, c'est vrai, raflé de nombreux Oscars, certains mérités, et c'est un film exceptionnel, luxueux, etc etc etc... Mais ce film de 1925 est une merveille du cinéma muet, l'un des films spectaculaires qui font du muet Américain un ensemble passionnant, à plus forte raison sur la fin de la période! Rappelons que le roman de Lew Wallace, paru en 1880, est l'une des oeuvres les plus populaires du XIXe siècle, une inspiration pour le théâtre d'abord, dont les promoteurs détenteurs des droits ont tout fait pour faire monter les enchères au cinéma. Rappelons aussi que si le roman est une des oeuvres les plus W.A.S.P qui puissent être, les deux films seront beaucoup plus oecuméniques... Mais celui-ci va plus loin encore, en mettant sur le tapis un conflit racial à la base de l'histoire, qui débouche purement et simplement sur une lutte contre l'antisémitisme, au-delà même du ralliement du personnage principal à Jésus (Le messie supposément attendu par les Juifs, justement, et qui va être surnommé Roi des Juifs aussi bien par ses disciples que par ses détracteurs...). Ben Hur contre Messala, c'est un Juif qui décide d'aller contre un homme qui le traite justement d'esclave, qui affirme la supériorité des Romains sur les Juifs... en 1925, à une époque ou les Juifs impliqués à Hollywood font tout justement pour gommer leur différence, et se refusent à faire des vagues, ce n'est pas banal. Mais un gros succès aussi voyant que celui-ci, ça l'est encore moins, même si soyons justes, The Jazz Singer, le soi-disant "premier film parlant", est de son côté à ses meilleurs moments une plongée dans le quotidien du ghetto.

Je ne vais pas cacher ma préférence: ceci est LE Ben-Hur. L'autre a, c'est vrai, raflé de nombreux Oscars, certains mérités, et c'est un film exceptionnel, luxueux, etc etc etc... Mais ce film de 1925 est une merveille du cinéma muet, l'un des films spectaculaires qui font du muet Américain un ensemble passionnant, à plus forte raison sur la fin de la période! Rappelons que le roman de Lew Wallace, paru en 1880, est l'une des oeuvres les plus populaires du XIXe siècle, une inspiration pour le théâtre d'abord, dont les promoteurs détenteurs des droits ont tout fait pour faire monter les enchères au cinéma. Rappelons aussi que si le roman est une des oeuvres les plus W.A.S.P qui puissent être, les deux films seront beaucoup plus oecuméniques... Mais celui-ci va plus loin encore, en mettant sur le tapis un conflit racial à la base de l'histoire, qui débouche purement et simplement sur une lutte contre l'antisémitisme, au-delà même du ralliement du personnage principal à Jésus (Le messie supposément attendu par les Juifs, justement, et qui va être surnommé Roi des Juifs aussi bien par ses disciples que par ses détracteurs...). Ben Hur contre Messala, c'est un Juif qui décide d'aller contre un homme qui le traite justement d'esclave, qui affirme la supériorité des Romains sur les Juifs... en 1925, à une époque ou les Juifs impliqués à Hollywood font tout justement pour gommer leur différence, et se refusent à faire des vagues, ce n'est pas banal. Mais un gros succès aussi voyant que celui-ci, ça l'est encore moins, même si soyons justes, The Jazz Singer, le soi-disant "premier film parlant", est de son côté à ses meilleurs moments une plongée dans le quotidien du ghetto. L'un des désirs de Wallace, donnant son avis sur les éventuelles adaptations théâtrales, était de laisser le personnage du Christ à l'écart, de ne jamais le voir, ou en tout cas jamais directement; ce principe a été adopté par l'équipe du film, mais la plupart des scènes religieuses ont été malgré tout tournées en Technicolor, dont la nativité; cela a entrainé un refus de la part de Niblo qui se disait choqué qu'on enlumine à ce point une séquence dont il estimait qu'elle devait resteer aussi sobre et humble que possible, eu égard à l'ensemble de la production, qui se voulait aussi consensuelle que possible. C'est un autre metteur en scène qui s'est chargé de la séquence incriminée. De fait, en dépit de l'incontournable thématique religieuse, le film est effectivement digne à ce niveau, et la nativité est sans doute la plus embarrassante des allusions au Christ, avec une Betty Bronson en Marie aussi blonde que Janet Gaynor dans Sunrise!

L'un des désirs de Wallace, donnant son avis sur les éventuelles adaptations théâtrales, était de laisser le personnage du Christ à l'écart, de ne jamais le voir, ou en tout cas jamais directement; ce principe a été adopté par l'équipe du film, mais la plupart des scènes religieuses ont été malgré tout tournées en Technicolor, dont la nativité; cela a entrainé un refus de la part de Niblo qui se disait choqué qu'on enlumine à ce point une séquence dont il estimait qu'elle devait resteer aussi sobre et humble que possible, eu égard à l'ensemble de la production, qui se voulait aussi consensuelle que possible. C'est un autre metteur en scène qui s'est chargé de la séquence incriminée. De fait, en dépit de l'incontournable thématique religieuse, le film est effectivement digne à ce niveau, et la nativité est sans doute la plus embarrassante des allusions au Christ, avec une Betty Bronson en Marie aussi blonde que Janet Gaynor dans Sunrise! Et ce qui fait la grandeur du film, c'est qu'aucune des vicissitudes, aucun des ennuis nombreux, des retours à la case départ, ne se font sentir. Le film est cohérent, les monteurs ont il est vrai fait un travail impressionnant, et novateur, voire gonflé: lors d'une scène, une digression de quelques secondes se fait voir, un démenti apporté au spectateur, lorsqu'on annonce la mort de sa mère et de sa soeur à Judah, on les voit toutes les deux dans leur cachot, comme à l'écoute. On se croirait presque devant un fragment d'Intolerance! Les séquences, nombreuses et souvent bâties autour d'une attraction spectaculaire, se suivent et s'embriquent dans un souffle épique qui montre la MGM en route vers un avenir prometteur! Le mélodrame et l'aventure, la spiritualité et l'action spectaculaire (Ces ahurissantes batailles navales, ultra-violentes, filmées à l'intérieur des bateaux, à l'extérieur et depuis la côte!), l'intimisme quasi-symbolique comme ces scènes durant lesquelles les deux femmes, lépreuses, se rapprochent de Ben Hur endormi qu'elles ne peuvent toucher ni embrasser... Tous ces atouts se conjuguent avec l'interprétation généralement remarquable notamment de Ramon Novarro dont c'est le meilleur rôle. Le seul bémol, bien sur, c'est Francis X. Bushman, dont le jeu histrionique a facilement cinq ans de retard. Pour le reste, voilà un des plus grands films de 1925: soit l'année de The big parade, The phantom of the opera, Lady Windermere's fan ou The gold rush... Ca calme.

Et ce qui fait la grandeur du film, c'est qu'aucune des vicissitudes, aucun des ennuis nombreux, des retours à la case départ, ne se font sentir. Le film est cohérent, les monteurs ont il est vrai fait un travail impressionnant, et novateur, voire gonflé: lors d'une scène, une digression de quelques secondes se fait voir, un démenti apporté au spectateur, lorsqu'on annonce la mort de sa mère et de sa soeur à Judah, on les voit toutes les deux dans leur cachot, comme à l'écoute. On se croirait presque devant un fragment d'Intolerance! Les séquences, nombreuses et souvent bâties autour d'une attraction spectaculaire, se suivent et s'embriquent dans un souffle épique qui montre la MGM en route vers un avenir prometteur! Le mélodrame et l'aventure, la spiritualité et l'action spectaculaire (Ces ahurissantes batailles navales, ultra-violentes, filmées à l'intérieur des bateaux, à l'extérieur et depuis la côte!), l'intimisme quasi-symbolique comme ces scènes durant lesquelles les deux femmes, lépreuses, se rapprochent de Ben Hur endormi qu'elles ne peuvent toucher ni embrasser... Tous ces atouts se conjuguent avec l'interprétation généralement remarquable notamment de Ramon Novarro dont c'est le meilleur rôle. Le seul bémol, bien sur, c'est Francis X. Bushman, dont le jeu histrionique a facilement cinq ans de retard. Pour le reste, voilà un des plus grands films de 1925: soit l'année de The big parade, The phantom of the opera, Lady Windermere's fan ou The gold rush... Ca calme. Le film de Wellman, produit par la compagnie alors moribonde Twentieth Century Pictures (Qui allait un an plus tard fusionner avec Fox) est très éloigné du livre de Jack London, et comment s'en étonner? L'idée d'une oeuvre cinématographique qui serait centrée sur un chien, et accessoirement des humains, vus du point de vue de l'animal, semble totalement ahurissante pour 1935. Donc, le script du aux plumes conjuguées de Gene Fowler et Leonard Praskins recentre sur un groupe d'humains, là où le roman donnait essentiellement un compagnon au héros canin. Pourtant, la réappropriation à laquelle s'est attelé Wellman n'est pas si éloignée qu'on aurait pu le croire du roman; pour commencer, le metteur en scène et son (Tout petit) studio ont fait le choix de tourner dans la nature, et d'imposer à l'équipe technique aussi bien qu'à la distribution des conditions de tournage difficiles. Ensuite, avec Wellman aux commandes, un film d'aventures n'est pas à proprement parler une bluette... et de fait, si la lettre a été trahie de façon évidente, l'esprit est là, même si un happy-end de rigueur semble contredire le propos de London.

Le film de Wellman, produit par la compagnie alors moribonde Twentieth Century Pictures (Qui allait un an plus tard fusionner avec Fox) est très éloigné du livre de Jack London, et comment s'en étonner? L'idée d'une oeuvre cinématographique qui serait centrée sur un chien, et accessoirement des humains, vus du point de vue de l'animal, semble totalement ahurissante pour 1935. Donc, le script du aux plumes conjuguées de Gene Fowler et Leonard Praskins recentre sur un groupe d'humains, là où le roman donnait essentiellement un compagnon au héros canin. Pourtant, la réappropriation à laquelle s'est attelé Wellman n'est pas si éloignée qu'on aurait pu le croire du roman; pour commencer, le metteur en scène et son (Tout petit) studio ont fait le choix de tourner dans la nature, et d'imposer à l'équipe technique aussi bien qu'à la distribution des conditions de tournage difficiles. Ensuite, avec Wellman aux commandes, un film d'aventures n'est pas à proprement parler une bluette... et de fait, si la lettre a été trahie de façon évidente, l'esprit est là, même si un happy-end de rigueur semble contredire le propos de London. Passant outre sur toute la première partie de l'histoire, le film commence avec le plus significatif des épisodes: en Alaska, le chercheur d'or Jack Thornton (Clark Gable) reçoit de Shorty (Jack Oakie) un tuyau qui va lui permettre de se refaire: une mine d'or qui appartiendrait à un prospecteur venu de l'est, et qui apparaît prometteuse... Ils se procurent le matériel, et des chiens, dont Buck, un impressionnant animal, mi-sauvage, avec lequel Thornton se lie très vite. Ils se mettent en route, et portent secours à Claire (Loretta Young), l'épouse de Blake, le propriétaire de la mine. Celle-ci ne sait pas ce que son mari est devenu après qu'il l'ait quittée pour chercher de la nourriture. Les trois font désormais équipe, et vont chercher la mine ensemble, mais ils vont au-devant de sérieux ennuis: d'une part, un prospecteur riche et sans scrupules, Smith (Reginald Owen) en veut au chien, mais aussi à l'or; d'autre part, les sentiments complexes de Thornton et Claire vont aussi poser des problèmes...

Passant outre sur toute la première partie de l'histoire, le film commence avec le plus significatif des épisodes: en Alaska, le chercheur d'or Jack Thornton (Clark Gable) reçoit de Shorty (Jack Oakie) un tuyau qui va lui permettre de se refaire: une mine d'or qui appartiendrait à un prospecteur venu de l'est, et qui apparaît prometteuse... Ils se procurent le matériel, et des chiens, dont Buck, un impressionnant animal, mi-sauvage, avec lequel Thornton se lie très vite. Ils se mettent en route, et portent secours à Claire (Loretta Young), l'épouse de Blake, le propriétaire de la mine. Celle-ci ne sait pas ce que son mari est devenu après qu'il l'ait quittée pour chercher de la nourriture. Les trois font désormais équipe, et vont chercher la mine ensemble, mais ils vont au-devant de sérieux ennuis: d'une part, un prospecteur riche et sans scrupules, Smith (Reginald Owen) en veut au chien, mais aussi à l'or; d'autre part, les sentiments complexes de Thornton et Claire vont aussi poser des problèmes... Un décor de forêts et de montagnes hivernales, que Wellman a trouvé dans le parc National de Mont Baker (Etat de Washington) plutôt que dans les hauteurs du Nord californien, l'endroit ou d'autres dont Chaplin ont recréé l'Alaska: c'est évidemment un endroit rêvé pour Wellman, qui a à coeur de montrer l'homme en proie aux rigueurs de l'aventure... Que le tournage ait été difficile ou non importe peu, la vérité de ce qui est montré à l'écran est assez forte, et le lyrisme des images emporte facilement l'adhésion; l'idylle (Partagée avec la réalité, semble-t-il) entre Gable et Young, marquée par le sacrifice et une tension sensuelle qui allait se raréfier en ces années de recadrage de la censure, se conjugue bien avec une histoire marquée par les symboles, dans laquelle "l'appel de la forêt", incarné par le chien Buck, est pour Thornton une tentation permanente, tout comme le mal, incarné cette fois (20 ans avant Track of the cat) par un être humain, le pittoresque Smith qui reste avant tout une figure presque Satanique. Le style de Wellman est comme d'habitude solide, musclé, et marqué par une beauté constante, et un sens de la composition qui laisse plus d'un collègue sur le carreau. Même si on est loin de Jack London, on est en plein territoire Wellmanien, et ce n'est pas mal non plus...

Un décor de forêts et de montagnes hivernales, que Wellman a trouvé dans le parc National de Mont Baker (Etat de Washington) plutôt que dans les hauteurs du Nord californien, l'endroit ou d'autres dont Chaplin ont recréé l'Alaska: c'est évidemment un endroit rêvé pour Wellman, qui a à coeur de montrer l'homme en proie aux rigueurs de l'aventure... Que le tournage ait été difficile ou non importe peu, la vérité de ce qui est montré à l'écran est assez forte, et le lyrisme des images emporte facilement l'adhésion; l'idylle (Partagée avec la réalité, semble-t-il) entre Gable et Young, marquée par le sacrifice et une tension sensuelle qui allait se raréfier en ces années de recadrage de la censure, se conjugue bien avec une histoire marquée par les symboles, dans laquelle "l'appel de la forêt", incarné par le chien Buck, est pour Thornton une tentation permanente, tout comme le mal, incarné cette fois (20 ans avant Track of the cat) par un être humain, le pittoresque Smith qui reste avant tout une figure presque Satanique. Le style de Wellman est comme d'habitude solide, musclé, et marqué par une beauté constante, et un sens de la composition qui laisse plus d'un collègue sur le carreau. Même si on est loin de Jack London, on est en plein territoire Wellmanien, et ce n'est pas mal non plus..._01.jpg)

Ce film, comme la pièce qui en est à la source, est un sommet de subtilité, mais aussi une oeuvre noire, qui montre comment le bonheur des uns peut être entièrement dépendant du sacrifice et du malheur des autres... Les scènes montrées par Lubitsch, dont la rigueur légendaire ets ici à son sommet, vont toutes dans le sens de l'inéluctable sacrifice de Mrs Erlynne pour celle qui la méprise, la prend d'ailleurs pour sa rivale, un sacrifice double: social, d'une part, mais aussi affectif puisque jamais la vérité des liens entre les deux femmes ne sera mise au grand jour. Lubitsch se paie aussi avec bonheur la bonne société (Londonienne en théorie, mais comme son modèle le Chaplin de A Woman Of Paris, Lubitsch tape sur toutes les sociétés occidentales avec son film). Les mécanismes d'un ostracisme sont montrés de façon rigoureuse dans une superbe et fort satirique scène aux courses, réglées comme avec un métronome; les trois garces de la bonne société qui manifestent leur désapprobation face à l'arrivée d'une femme qu'elles considèrent comme une intrigante, ont-elles pris le temps d'aviser derrière elles, la tapisserie de grande taille sur laquelle on voit Jésus, représenté dans l'anecdote de la femme adultère?

Ce film, comme la pièce qui en est à la source, est un sommet de subtilité, mais aussi une oeuvre noire, qui montre comment le bonheur des uns peut être entièrement dépendant du sacrifice et du malheur des autres... Les scènes montrées par Lubitsch, dont la rigueur légendaire ets ici à son sommet, vont toutes dans le sens de l'inéluctable sacrifice de Mrs Erlynne pour celle qui la méprise, la prend d'ailleurs pour sa rivale, un sacrifice double: social, d'une part, mais aussi affectif puisque jamais la vérité des liens entre les deux femmes ne sera mise au grand jour. Lubitsch se paie aussi avec bonheur la bonne société (Londonienne en théorie, mais comme son modèle le Chaplin de A Woman Of Paris, Lubitsch tape sur toutes les sociétés occidentales avec son film). Les mécanismes d'un ostracisme sont montrés de façon rigoureuse dans une superbe et fort satirique scène aux courses, réglées comme avec un métronome; les trois garces de la bonne société qui manifestent leur désapprobation face à l'arrivée d'une femme qu'elles considèrent comme une intrigante, ont-elles pris le temps d'aviser derrière elles, la tapisserie de grande taille sur laquelle on voit Jésus, représenté dans l'anecdote de la femme adultère?

/image%2F0994617%2F20231022%2Fob_c06f7f_mv5bmty1otu2ote5ov5bml5banbnxkftztcwnt.jpg)