Il ne sert à rien de refaire l'histoire... Néanmoins, découvrir ce film après avoir vu toute la suite de la carrière de son metteur en scène donne une drôle d'allure à son premier long métrage, dans lequel on s'évertue à chercher des indices, à construire une lecture, inévitablement inspirée des dédales mis en place par le réalisateur dans Incendies, Prisoners, Arrival, et surtout, surtout, dans Enemy. Pourtant le film que voici s'avère assez linéaire, tout en admettant qu'il y a effectivement de quoi s'amuser un peu à chercher la petite bête...

Pour commencer, l'intrigue, qui rappelle vaguement Fearless de Peter Weir (Un autre film à thèse ET à tiroirs) se base sur un accident de voiture subi par l'héroïne, Simone Prévost (Pascale Bussières). Elle conduit, s'endort au volant, et se réveille la tête en bas, commotionnée, mais vivante. elle s'extirpe avec difficultés de son habitacle de fer et de débris, et marche jusqu'à la route où elle attend qu'une voiture s'arrête. Quand enfin une personne la prend avec elle, il l'amène à l'hôpital, ou elle prend une série de décisions: elle était en partance pour Rome, elle a décidé de ne plus partir, mais n'en informera presque personne. Elle vivait seule, elle va faire un enfant. Elle refuse depuis qu'elle le connaît l'amour de son ami Pjhilippe (Alexis Martin), mais c'est à lui et à lui seul qu'elle annonce son intention de rester au Québec, de devenir mère, et... elle a d'ailleurs décidé qu'il serait le père.

Deux lectures sont donc possibles.

L'une, directe, prend en charge le symbole de renaissance, nous permettant de suivre les aventures d'une femme qui reprend le contrôle de sa vie... Comme elle le fait avec son petit caractère impulsif bien à elle, le film va déboucher sur une comédie classique, entre les exigences d'une femme au caractère bien trempé, et les hésitations d'un homme certes amoureux, mais qui ne se voit pas solder ses sentiments pour devenir distributeur de sperme... tout en admettant que la situation est, sur le coup, bien tentante. Pour compliquer cet aspect, il est en couple, mais avec une femme qui, à part dans une apparition éclair, et comme partie de la conversation entre Simone et lui, disparaît quasi complètement du film.

Et sinon, les deux amis vont se mettre en quête d'un endroit, un désert, pour concevoir l'enfant. Ils se rendent à Salt Lake City pour aller dans le désert de sel, et vont s'y retrouver confrontés... à rien: juste l'un et l'autre, la vérité des corps, et l'impossibilité de faire face à leur "mission". Et du même coup, peut-être, se confronter à un début de prise de conscience de leurs sentiments, de la possibilité de s'aimer pour de vrai au lieu d'un rapide rapprochement à caractère utilitaire.

Ils vont surtout, comédie oblige, se faire bien arnaquer... Le chauffeur de taxi qui les a amenés voyant des proies faciles, utilise son pouvoir pour les faire chanter, et finalement ils vont devoir revenir à la civilisation par leurs propres moyens. Une séquence à l'aéroport, lorsqu'ils attendent toute une nuit leur vol pour le Québec, reprend la symbolique de départ et redistribue les cartes: ils s'endorment sur un banc dans la salle d'attente, ils trouvent un mini-hôtel à la japonaise, c'est à dire juste un caisson avec un lit tout confort. Ils s'installent, ne parviennent pas à dormir, et... Simone va acheter du mescal, ils se saoulent, mais Philippe tient bon: il ne veut pas céder au désir de la jeune femme. Pourtant un long passage le voit rester seul en attendant son amie (Il ne sait pas qu'elle est partie acheter une bouteille), et...il joue, seul dans son cocon, à imiter un corps en apesanteur. A force de tourner autour de l'enfantement, il finit par se prendre pour un foetus... il a fini par être la responsabilité de son amie, particulièrement dirigiste. Et pourtant, l'histoire se finira mal... une fois rentrée, rejetée par Philippe, Simone comprend enfin ses sentiments à son égard, et elle lui demande de venir chez elle: il ne pourra pas le faire car il va faire une mauvaise rencontre: trois voyous le mettent dans le coma.

Voilà, une intrigue qui permet un portrait de femme forte, qui prend en main son destin et tente de se projeter en mère célibataire, avant de se rabattre, trop tard hélas, sur la vérité de ses propres sentiments. portrait ironique, qui s'inscrit dans une renaissance et une recherche d'un nouveau départ (Couper les ponts, choisir son destin, aller dans le désert)... Mais qui passe par la mort.

Et c'est là que le film ouvre (Sans nécessairement les emprunter) des pistes autour de la mort: après son accident, Simone saigne du nez dans la voiture du bon samaritain. On retrouve ce motif dans le désert quand elle reçoit un coup de portière du taximan indélicat: un gros plan nous montre le sang qui tombe sur sa robe. Et comme celle-ci est jaune... Quelques instants plus tard, Simon qui s'apprête à quitter le désert, voit un cadavre calciné. On n'en saura pas plus, mais cette présence lancinante de la mort nous fait nous poser des questions tout de même, surtout si on a vu les autres films de Villeneuve, ou... Alice ou la dernière fugue de Chabrol! Tout est possible, et si il est tentant de voir en cet accident un nouveau départ, une renaissance, le fait est que tout ce qui suit l'accident tourne autant autour de la mort (Qui rôde), que de la vie (Qui ne parvient pas à s'accomplir puisque en dépit de tous ses efforts, Simone ne parvient pas à ses fins.

Mais en attendant de résoudre ces aspects (Ce qui n'arrivera pas puisque Villeneuve ouvre les portes mais ne lâche aucune interprétation), c'est un premier film attachant, souvent comique, bien venu, et... terriblement Québécois.

Dans un endroit qui ressemble plus à l'Italie qu'à l'Angleterre, nous assistons aux exploits de l'athlète fantôme, un justicier mystérieux qui se charge des voleurs avec muscle et efficacité. Il est, pour la belle Jenny Ladimoor (Elsa Zara), le modèle parfait de l'homme, ce que n'est certes pas son fiancé, le réservé et ennuyeux Harry Audersen (Mario Guaita-Ausonia)... Come le fait remarquer un ami de la famille Ladimoor, elle, c'est le Vésuve, et lui, le Mont-Blanc! Elle veut du frisson, de l'aventure, et lui... du confort. Lorsque les bandits de tous poils d'un côté, et Jenny Ladimoor de l'autre, se mettent tous à convoiter un bijou fabuleux qui va être mis en vente, le mystérieux athlète va pouvoir entrer en scène...

Dans un endroit qui ressemble plus à l'Italie qu'à l'Angleterre, nous assistons aux exploits de l'athlète fantôme, un justicier mystérieux qui se charge des voleurs avec muscle et efficacité. Il est, pour la belle Jenny Ladimoor (Elsa Zara), le modèle parfait de l'homme, ce que n'est certes pas son fiancé, le réservé et ennuyeux Harry Audersen (Mario Guaita-Ausonia)... Come le fait remarquer un ami de la famille Ladimoor, elle, c'est le Vésuve, et lui, le Mont-Blanc! Elle veut du frisson, de l'aventure, et lui... du confort. Lorsque les bandits de tous poils d'un côté, et Jenny Ladimoor de l'autre, se mettent tous à convoiter un bijou fabuleux qui va être mis en vente, le mystérieux athlète va pouvoir entrer en scène...

On parle parfois de western spaghetti, en faisant allusion à la branche Italienne du genre; Tampopo a été présenté comme le premier western-ramen, du nom de cette spécialité culinaire Japonaise, qui donne son principal argument au film: la restauratrice Tampopo, en effet, entend bien trouver la recette idéale de ramen pour faire venir un maximum de clients dans sa petite échoppe, mais pour cela, il lui faut faire appel à un maître: celui-ci, Goro, sera donc l'élément westernien du film, constamment coiffé d'un vieux chapeau de cuir, et doté d'un caractère volontiers laconique: on n'est donc pas surpris lorsque à la fin du film il part au loin... au volant de son camion. Donc de western, il n'y a point! Par contre, pour ce qui est des nouilles et de leur bouillon, ce n'est pas ça qui manque, et il est bon à savoir que ce film est l'un de ceux qui vous donnera faim quand vous le visionnerez...

On parle parfois de western spaghetti, en faisant allusion à la branche Italienne du genre; Tampopo a été présenté comme le premier western-ramen, du nom de cette spécialité culinaire Japonaise, qui donne son principal argument au film: la restauratrice Tampopo, en effet, entend bien trouver la recette idéale de ramen pour faire venir un maximum de clients dans sa petite échoppe, mais pour cela, il lui faut faire appel à un maître: celui-ci, Goro, sera donc l'élément westernien du film, constamment coiffé d'un vieux chapeau de cuir, et doté d'un caractère volontiers laconique: on n'est donc pas surpris lorsque à la fin du film il part au loin... au volant de son camion. Donc de western, il n'y a point! Par contre, pour ce qui est des nouilles et de leur bouillon, ce n'est pas ça qui manque, et il est bon à savoir que ce film est l'un de ceux qui vous donnera faim quand vous le visionnerez... Raconter Tampopo s'avère impossible, tant Itami s'est amusé à dynamiter sa propre narration par des digressions, qui toutes tournent autour de la nourriture: anecdotes drolatiques, séquences burlesques, et même une séquence érotique du plus haut mauvais goût se succèdent, venant généralement parasiter l'intrigue principale en se greffant plus ou moins artificiellement. Ca vous rappelle quelque chose? Moi oui: ce film est presque structuré comme un épisode du Monty Python's flying circus! Et ça commence dès le départ, avant même le générique, avec l'étrange vision d'une salle de cinéma dans laquelle s'installent un gangster (Vêtu intégralement de blanc) et sa maîtresse, qui font installer un table sur laquelle un maître d'hôtel dépose des victuailles. Puis l'homme nous parle: car après tout nous avons un point commun, nous allons voir un film aussi! Mais le fait qu'il s'apprête à manger ne l'empêche pas de terroriser les autres spectateurs, qu'il menace de tuer s'il leur vient l'idée de faire le moindre bruit en mangeant des chips... Un écho, peut-être, annonciateur d'une scène dans le film: une dame enseigne à plusieurs jeune femmes les

Raconter Tampopo s'avère impossible, tant Itami s'est amusé à dynamiter sa propre narration par des digressions, qui toutes tournent autour de la nourriture: anecdotes drolatiques, séquences burlesques, et même une séquence érotique du plus haut mauvais goût se succèdent, venant généralement parasiter l'intrigue principale en se greffant plus ou moins artificiellement. Ca vous rappelle quelque chose? Moi oui: ce film est presque structuré comme un épisode du Monty Python's flying circus! Et ça commence dès le départ, avant même le générique, avec l'étrange vision d'une salle de cinéma dans laquelle s'installent un gangster (Vêtu intégralement de blanc) et sa maîtresse, qui font installer un table sur laquelle un maître d'hôtel dépose des victuailles. Puis l'homme nous parle: car après tout nous avons un point commun, nous allons voir un film aussi! Mais le fait qu'il s'apprête à manger ne l'empêche pas de terroriser les autres spectateurs, qu'il menace de tuer s'il leur vient l'idée de faire le moindre bruit en mangeant des chips... Un écho, peut-être, annonciateur d'une scène dans le film: une dame enseigne à plusieurs jeune femmes les  bonnes manières occidentales dans un restaurant, où elle entend bien faire passer l'idée que quand un Italien mange des spaghetti alla vongole, on n'entend pas un bruit... Mais c'était compter sans le client occidental, occuper à manger aussi bruyamment que possible... son plat de spaghetti.

bonnes manières occidentales dans un restaurant, où elle entend bien faire passer l'idée que quand un Italien mange des spaghetti alla vongole, on n'entend pas un bruit... Mais c'était compter sans le client occidental, occuper à manger aussi bruyamment que possible... son plat de spaghetti./image%2F0994617%2F20230722%2Fob_0b28de_ztbyeewwijb1ouobapmcubnljemdij-large.jpg)

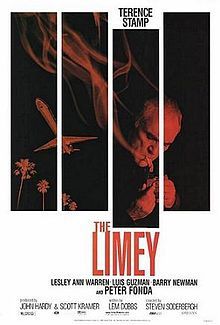

Tout commence par l'arrivée d'un Anglais (Un "angliche", un "limey" en argot), interprété par Ternce Stamp, à Los Angeles. Sa fille Jennifer, qui avait quitté la Grande-Bretagne (Et son papa repris de justice), vient de mourir dans des circonstances plus que douteuses: elle a eu un accident sur Mulholland Drive, et sa voiture a pris feu. C'est un ami à elle, Eduardo (Luis Guzman), qui a envoyé à Dave Wilson la mauvaise nouvelle de la mort de son unique enfant. Il est donc venu pour tirer ça au clair, avec l'aide parfois réticente d'Eduardo (Un ancien taulard, qui souhaite plus que tout rester à l'écart des ennuis), et d'Elaine (Lesley Ann Warren), une autre amie de Jennifer. Très vite, Wilson se concentre sur le producteur Terry Valentine (Peter Fonda), avec lequel sa fille a passé beaucoup de temps, et qui a tout l'air de mener des affaires bien louches...

Tout commence par l'arrivée d'un Anglais (Un "angliche", un "limey" en argot), interprété par Ternce Stamp, à Los Angeles. Sa fille Jennifer, qui avait quitté la Grande-Bretagne (Et son papa repris de justice), vient de mourir dans des circonstances plus que douteuses: elle a eu un accident sur Mulholland Drive, et sa voiture a pris feu. C'est un ami à elle, Eduardo (Luis Guzman), qui a envoyé à Dave Wilson la mauvaise nouvelle de la mort de son unique enfant. Il est donc venu pour tirer ça au clair, avec l'aide parfois réticente d'Eduardo (Un ancien taulard, qui souhaite plus que tout rester à l'écart des ennuis), et d'Elaine (Lesley Ann Warren), une autre amie de Jennifer. Très vite, Wilson se concentre sur le producteur Terry Valentine (Peter Fonda), avec lequel sa fille a passé beaucoup de temps, et qui a tout l'air de mener des affaires bien louches...