René Clair est encore un peu un amateur après ses quatre premiers films: Paris qui dort est un moyen métrage bricolé, Entr'acte un exercice de style vampirisé par l'esprit Dadaïste, et Le Voyage Imaginaire et Le fantôme du Moulin rouge, aussi sympathiques soient-ils, sont des fantaisies qui tirent un peu à la corde. La proie du vent, en revanche, est une commande de la compagnie Albatros au jeune cinéaste, basée sur un scénario qu'il a écrit, mais qui se doit de rester fidèle au roman d'origine, L'Aventure amoureuse de Pierre Vignal d'Armand Mercier. Charles Vanel, dans le rôle de l'aviateur perdu Pierre Vignal, s'y retrouve suite à une tempête dans un mystérieux château où une jeune femme prétend être séquestrée. Le héros décide de passer outre son attirance pour la châtelaine (Lillian Hall-Davis, qui tentait alors une carrière internationale) et d'aider l'infortunée prisonnière (Sandra Milowanoff)...

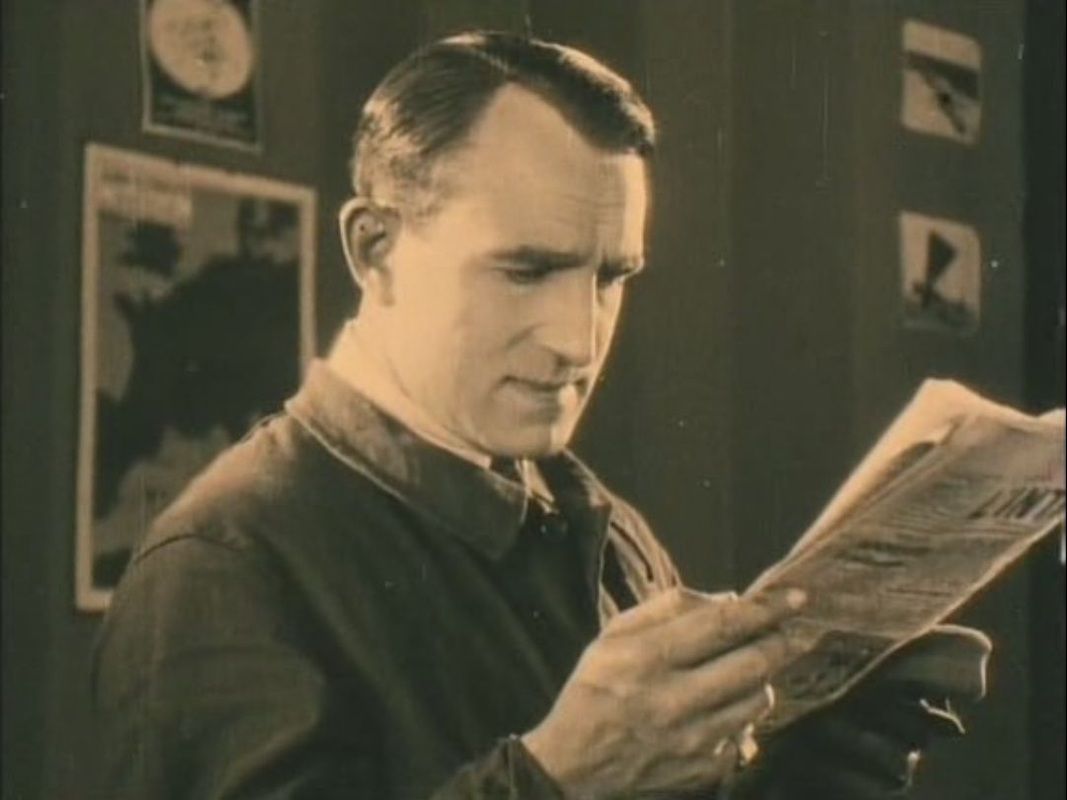

Un film de René Clair muet, c'est forcément intéressant, même si la fantaisie absurde si chère au cinéaste est absente de ce poème visuel. De toute façon, il laisse encore et toujours l'image et le mouvement primer sur le verbe, et si le scénario est très moyen, l'interprétation est extrêmement convaincante. Vanel prête tout son côté ombrageux au pilote qui ne sait pas vraiment à qui se fier, entre les deux femmes qui l'entourent. Et le spectateur, qui en sait juste un peu plus, grâce à un prologue trompeur, est bien obligé de céder à son point de vue: on sait que la prisonnière a été séquestrée lors d'une guerre, que son mari, Jean Murat) présent au château, a été libéré avant elle, mais que les codétenues lui ont dit que cette libération était louche. Quel jeu joue la châtelaine? Quel jeu jouent le mari, et le mystérieux docteur Massasky (Jim Gérald)?

On est en 1926, et Hitchcock n’a pas encore accompli son long parcours au pays du suspense et du point de vue, mais ce sont des éléments que le cinéma explore déjà et René Clair n’est pas en reste : dans ce film, il y a des effets de suspense, de fort belle tenue (sans parler d’une situation alambiquée qui rappelle un peu Notorious, à moins que ce ne soit que mon impression!), et un passage de l’autre côté du miroir qui s’effectue par le jeu du point de vue : Vanel comprend que quelque chose se trame entre la châtelaine qui l’attire, et le beau-frère de celle-ci qui garde ses interventions au château furtives. Clair fait passer les choses en utilisant en apparence le regard Vanel regardant une fenêtre illuminée, occupée par deux personnes dont il ne fait que deviner la présence; pourtant la séquence nous présente plus sûrement un rêve, dans lequel le personnage va trouver de quoi alimenter ses doutes, ainsi qu’une rocambolesque confrontation avec le beau-frère, armé. La scène est introduite et conclue par le même mouvement de caméra, mais inversé : on s’approche de la fenêtre, on en repart… L’utilisation du point de vue est ici magistrale.

Et puis Clair utilise à merveille la ressource de ses acteurs: Vanel va plus loin dans ce film que son personnage ombrageux habituel, il est un homme partagé entre le désir et une cause perdue; entre deux femmes donc, dont Clair s'amuse à brouiller l'impression qu'elles donnent au spectateur: si Lillian Hall-Davis joue la douce châtelaine et Sandra Milowanoff la soeur folle, cette dernière finit par nous convaincre tandis que l'autre installe une ambiguité... qui une fois de plus tient du point de vue de Pierre Vignal. Enfin, personnage essentiel mais toujours filmé de loin, Jim Gerald compose une silhouette rendue inquiétante de médecin louche, inquiétant parce qu'on ne va jamais vraiment le voir, et rendu plus étrange encore par le choix de s'être rasé la tête: à mille lieues de ses compositions de grosse brute dans les deux films suivants de René Clair...

Le jeu des acteurs et la gestion par René Clair de cette histoire constamment sur le fil entre rêve et réalité (D'ailleurs situé au-delà d'un long voyage, pour lequel l'aviateur Vanel a dû traverser les nuages...), font qu’on râle un peu quand on lit une critique contemporaine du film qui nous dit qu’une bonne part de ce film consiste essentiellement à montrer des gens bien habillés dans une vaste demeure richissime. Du coup, on applaudit à tout rompre lorsque tout à coup Vanel se décide et se précipite sur la châtelaine... dans le rêve. Mais il y a aussi, vers la fin, une jolie poursuite en voiture... Et enfin, on se réjouira surtout que cet exercice de style extrêmement soigné ait permis au cinéaste d’expérimenter en dehors de son cadre habituel (pour un type de film dramatique auquel il ne reviendra jamais) et ensuite de faire ce qu'il voulait dans ses deux films suivants: deux chefs d’oeuvre, tous deux tirés de classiques du théâtre populaire, Un chapeau de paille d’Italie (1927) et Les deux timides (1928).

/image%2F0994617%2F20150322%2Fob_b275f8_sweeney-todd-and-mrs-lovett-sweeney-to.jpg)

/image%2F0994617%2F20150301%2Fob_493051_mv5bmtgxntiynje3mf5bml5banbnxkftztcwod.jpg)

/image%2F0994617%2F20221021%2Fob_1cdf32_51619-3.jpg)

/image%2F0994617%2F20221021%2Fob_64b411_3147429634.jpg)

/image%2F0994617%2F20221021%2Fob_bdc2ca_50001359131-c6d865e294-b.jpg)

/image%2F0994617%2F20221021%2Fob_162508_casanova1927-imperatrice.jpg)